抛开舆论撕扯和维权层面,其实此事触及了一个更深一层的问题:那就是车主产生的数据,所有权属于谁?

文/《汽车人》黄耀鹏

上海车展成为特斯拉流量的源泉,只不过它自己可能不大想要。4月19日,河南的特斯拉Model 3女车主在车展上“一站成名”,特斯拉被迫打一场它不擅长的舆论战。果然,它本能地采取了对自己最不利的应对方案——一如既往地强硬,结果可想而知。

从多名保安把这名维权车主被拎着四肢“劝导”离开现场开始,特斯拉就已经输了,区别在于什么时候认输。

“集火”操作

让我们先捋一下时间线。

4月19日中午,特斯拉车主张女士在上海车展车展现场,车顶维权,称刹车失灵,被保安拎出现场,随后这幅著名照片火遍全网。拍照记者因此付出手机被摔、上衣撕烂的代价。

当天下午15时,特斯拉中国副总裁陶琳称,车主父亲驾驶超速违章,“特斯拉不可能妥协”。

当天下午,新华社发表评论。

当天深夜,特斯拉再度回应,口气略微软化,但继续强硬称“对不合理诉求不妥协”。

4月20日,上海公安部门通报,维权女车主因扰乱公共秩序,处以行政拘留5日处罚。此事引爆舆论。

4月20日上午,新华社再度评论。

4月20日,郑州市监局称,特斯拉拒绝提供行车数据。

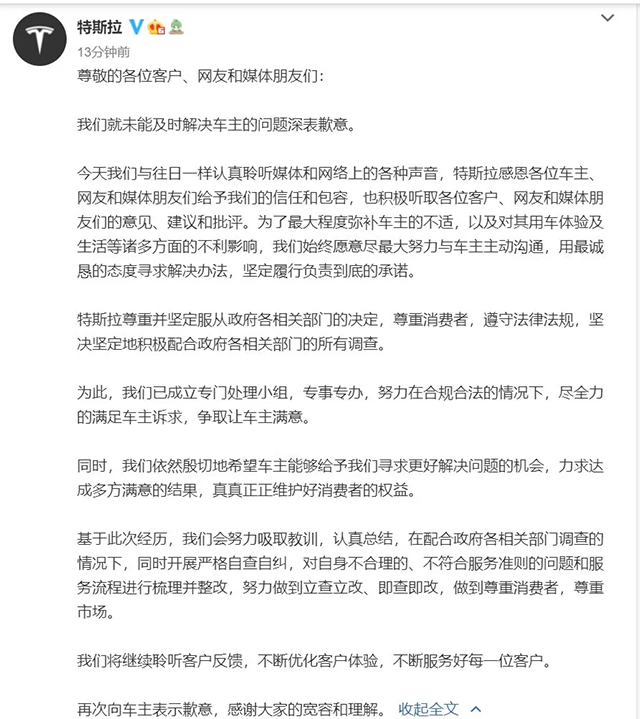

4月20日深夜,特斯拉微博道歉,但措辞“绵里藏针”。

4月21日,郑州市监局责令特斯拉无条件提供事故前30分钟完整行车数据,而此前市监局也曾私下要求过,被拒绝。

当天晚上,特斯拉表示会提供30分钟完整数据。

4月21日,央视、新华社、中央政法委长安剑发表看法,中消协下场关注。

4月21日夜间,特斯拉回应,愿意提供事故前行车数据,恳请鉴定并还原真相。

在此期间,网上自媒体和舆论针对此事玩出各种段子,批评对象绝大多数指向特斯拉一方。

除了特斯拉,还能有哪一家企业有本事到引起全网“集火”?

特斯拉应对的两个逻辑错误

特斯拉中国蠢就蠢在这里。他们自认为拥有信息不对称优势,数据证据掌握在自己手里,只要自己不提供数据,对方不可能告赢。

特斯拉中国的高管根本没明白,舆论为什么就会一面倒。而讽刺的是,陶琳曾拥有央视节目主持人等一系列媒体职位。有意思的是,上海本地媒体一直保持沉默。

关注此事的人,大多是车主,或者至少是个消费者。当他们看到维权的消费者被如此粗暴的对待,必然产生“代入心理”。一旦消费者意见达成一致,认为厂家“欺负人”,那么官方媒体和监管部门的立场就没有其他选择,必须响应群众诉求,要求特斯拉主动提供证据。

官方和特斯拉貌似也有共识,即理性维权、合法维权。但是事实操作指向完全相反。合法维权包括起诉,缺乏有力证据。假定特斯拉握有对自己不利的证据,他会不会主动献出?会不会篡改、删除数据?

那么好了,现在车主大闹,闹的大家都不体面,居然就有了解决的可能性,起码特斯拉态度软化了。

即便不谈是非曲直,只谈策略,特斯拉中国也不合格,它除了成功讨得所有消费者厌恶,没做更多的事。指责消费者目的及道义缺陷(超速违章)等,不管真假,只会加重自己的不利处境。

而且,其官方逻辑上有很大问题。一个明显弱势方,一个强势方,声称“不妥协”的只能是前者。现在强势方“抢台词”,无疑是公关上的懒惰和对舆情的感觉钝化。

给人的感觉,就是特斯拉生怕自己挨得骂不够多,专拣一些自以为锋利的说法,戳公众的肺管子。把所有人搞成敌人和对立面,这就是特斯拉公关的水平。哦我们忘记了,特斯拉解散了公关部门。

逻辑上第二个问题就是指责消费者“背后有人”。如果有证据,特斯拉官方早就会拿出来。何况,双方的法律关系,早在维权方买了车的时候,就已形成。拿这种无依据的“动机论”来否认事实上的法律关系,否认对方的合法权益,然后说自己“不妥协”,怎一个滑稽了得。

维权车主很聪明地运用了舆论策略,在合法维权的路被堵死之后,采用了看似较高的代价(拘留5日)、但实际上成本低收效大的“炸网”方式,还选择了全国瞩目、媒体密集的国际车展上,一举搞定对方,简直是“公关范本”。

车主数据属于谁?

抛开舆论撕扯和维权层面,其实此事触及了一个更深一层的问题:那就是车主产生的数据,所有权属于谁?

理论上,客户自己的行为产生的数据,理应属于车主自己。但现实是,只有车企数据后台有能力收集、存储、分析这些数据,并把它作为自己的核心竞争力,偏偏数据的主人没有能力触碰和拥有。这是法律目前的模糊地带,但不会很快有出台法律修订和释法工作。

原因明摆着,因为消费者和企业之间的技术鸿沟,不会因法律规定而弭平。

假定消费者拿到数据,他如何分析、利用?不给编码规则,看都看不懂。给了编码规则,绝大多数人也看不懂。这一块数据,注定是车企的资产,而非客户的。

那么就产生新问题,智能汽车出现交通事故,要判定车辆本身是否有问题,但第三方鉴定机构普遍没有能力鉴定。因为机械或者电气硬件问题相对好判定(也不是绝对的),但软件问题很难。可能软件运行10000次都没问题,在很特殊的情况下才会触发一次故障。就算是源代码的作者,都有可能永远认识不到触发条件。何况大型工程软件是很复杂的体系,编写者众多,也经常换人接管。

这样的故障模式,眼下看很可能无解,法律上也难以定责。因此,很有可能即便特斯拉诚心配合,也很难归咎于这家企业。

这种博弈是不公平的。行业上可能会出现第三方软件鉴定授权机构。而鉴定行为本身,必须确保不会泄露源代码。只有弥补消费者的技术和信息弱势,市场才能重新变得均衡,消费者才会对未来的智能汽车,重新信任起来。

从这个角度看,凡是恶意利用消费者弱势地位,肆意嘲笑打压对方的,不是有远见的做法。很可能反噬自身,信任缺失将让消费者远离。特别是有竞争对手建立数据信任机制之后。

现在看,特斯拉主动建立这种机制的可能性太低了。它的企业基因使它无法理解,主动削弱自己信息优势的意义在哪里。

历史将证明谁是聪明的汽车科技企业。(文/《汽车人》黄耀鹏)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。