在汽车消费行为中,无论如何,你不能忽略时代的大背景,不能低估社会环境的影响。

作者丨刘葳漪

编辑丨大华

出品丨汽车人全媒体

从2022年下半年开始,聊天时我经常会问人家一个问题:“你究竟为什么会买现在开的这辆车?”

就像音乐中的7个基本音符,看似简单,却组成了千变万化的旋律。这一问题的背后,真的有至少1000个答案;而这1000个答案,我也愿意不带任何评论地直接发出来。

社会万象,决定消费的行为早已不是经济学论著中那个B=f(P,E)的公式可以涵盖的。在大学经济学的讲义上,B——消费者行为,P——个人因素,E——环境因素(个人以外的社会、文化环境等因素)。

消费者行为是因变量,个人因素和环境因素是自变量,即B是P、E的函数。涉及到汽车消费行为,决定买一辆车,既受到车主自身需要、认知等心理因素的影响,也会受到年龄、受教育程度、生活方式、个性等个人因素的影响,还会受到家庭、参照群体、社会阶层和文化因素的影响。

近年来,同一车型在不同区域的销售政策,以及一线大城市限行、限购的政策影响,甚至整个社会的消费信心引发的消费者情绪变化,都成为了自变量的重要组成部分。

有很多严谨、客观的调研机构,定期发布消费趋势和观察报告,因此成为各个厂商制定销售策略的参考。但消费者的新需求、新样态和消费行为的新赛道层出不穷。

以2023年开年的态势来说,国内各省市级政府都在为进一步提升人们的消费意愿下功夫,优化营商环境,以各种政策利好来促进各种新业态、新场景的消费项目,这样的基调至少会持续一整年。

从2023年1月起,全国各地的线下活动支出开始增加。这是2023年对比前几年最大的消费变化。其间,互联网渗透提升、乡村产业振兴及城乡融合的大背景,将会给乡镇消费带来一段红利期。从2023年1月以来,越来越多嗅觉敏锐的快消品牌纷纷下沉,寻找增量。

旅游业和餐饮业的快速复苏,必将影响2023年消费者的个人生活选项。有报告显示,刚刚过去的这个假期,湖南长沙岳麓山、海南三亚、云南大理洱海、广东汕头南澳岛,在春节成为搜索量最高的四大“山、海、湖、岛”。疫情三年的沉寂,让更多的人有时间想清楚对未来的期许和对当下的思索。

品质本身而非流量——是《狂飙》成为开年爆款的根本原因。这是一群实力演员“演技的狂飙”,也是观众文化消费行为的显著变化。

2023年,要命的芯片短缺,终于得到一定的缓和,疫情不再影响物流。全面放开后,产能也不是问题,但是汽车行业依旧不甚乐观。

一方面,消费者真的更谨慎了。本来汽车消费就属于高度介入购买——由于对专业的产品性能缺乏了解,消费者往往需要广泛地收集信息,并经过学习,产生对这一产品的信任、形成对品牌的态度,进一步作出购买决策。

另一方面,由于取消新能源购置补贴的政策消息放出,2022年年底不少新能源车企都提前公布了涨价消息,很大一部分本来属于2023年第一季度的销量被提前透支了。

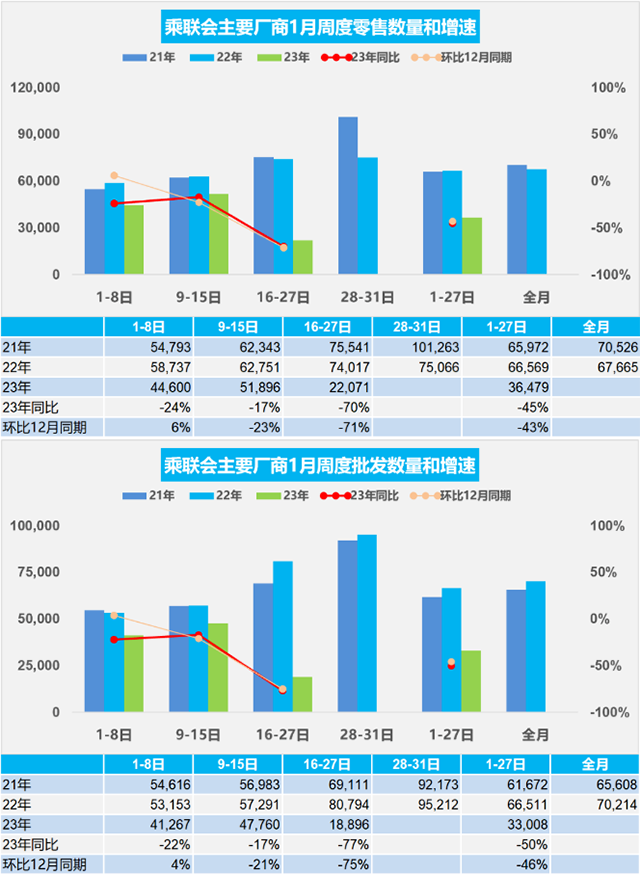

根据乘联会最新的数据显示,2023年1月前四周(1-27日)主要厂商乘用车零售销量98.5万辆,同比下降45%,环比下降43%;全国乘用车厂商批发销量89.1万辆,同比下降50%,环比下降46%。其中,新能源乘用车零售销量30.4万辆,同比下跌1%,环比下降43%;新能源乘用车厂商批发销量29.9万辆,同比下降18%,环比下跌50%。

2023年,对于车企来说,有非常挑战,且格外艰难。在与我聊天的很多车主中,要“及时行乐”的人,占比大幅增加。这就意味着,让自己开心的、不那么昂贵的消费,会比以往多。但是对于房地产、汽车这样的大宗消费,大家会变得“保守”起来。

说两个具体的例子——

北京的一个邻居,开一辆蓝色的5座版添越,他说家里还需要再买一辆车,我猜了100遍都没猜到,他最终买了一辆五菱宏光MINIEV。

从770牛·米的中大型SUV,到85牛·米、轴距不足2米的大玩具,其中的逻辑是什么?限购的原因,再买一辆燃油车没有可能,兼顾让保姆开出去买菜,5.5万元的车价和后续使用成本都很理想。“地主家也没有余粮了”,他学着电影里的对白。嗯,我们懂。

一个医生朋友,是最早的一批Macan车主,在2014年入手一辆Macan S 3.0T,2022年底,他说打算换车。车到手后,我们大吃一惊,居然是一辆黑色的3门版MINI COOPEER S。

这车除了方向盘,没一个地方大,不过朋友很满意:“有一种飞过Airbus 380再飞320的愉悦与舒适,现在就想简简单单、轻轻松松的,车好开,好停,得了。”

以上两例都是个案,不具代表性。不过,黑格尔在《法哲学原理》说了:存在,即合理。

在汽车消费行为中,以往我们认定的性能、质量、外形、保养和维修条件等等诱发、影响消费者购买行为的因素,只是其中的一部分。无论如何,你不能忽略时代的大背景,不能低估社会环境的影响。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。