15%关税“钝刀割肉”,欧洲车企四日蒸发千亿,“散装欧盟”难挡美国吸血式贸易战。

文 / 张恒

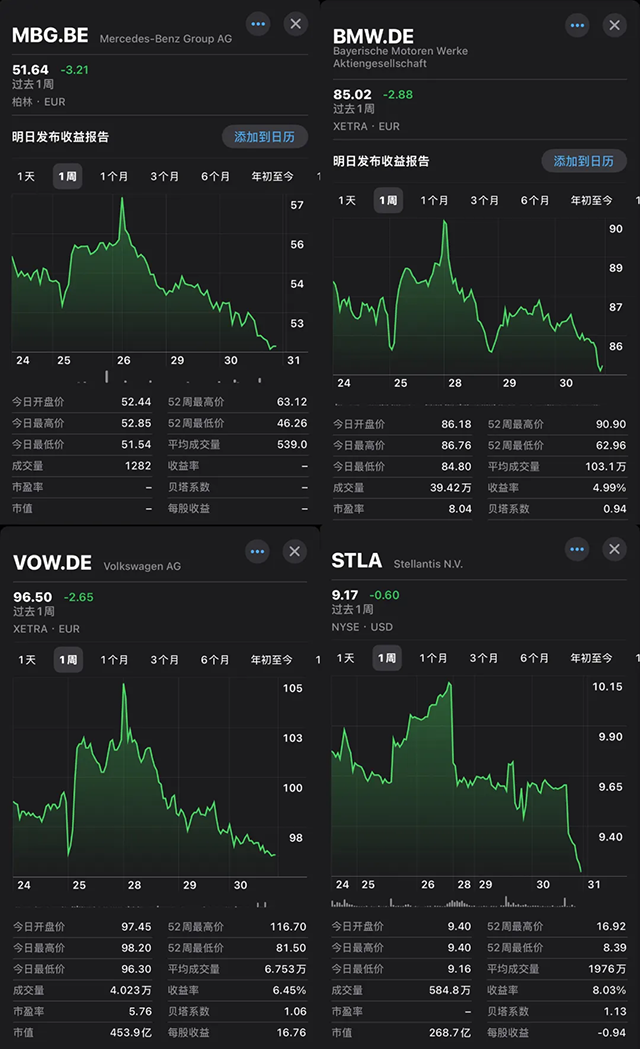

受美欧关税政策影响,7月27日到30日,欧洲汽车股明显下跌。

仅四个交易日,梅赛德斯-奔驰股价从高点57欧元跌至51.6欧元,跌幅约9.5%;宝马从近90欧元下滑至85欧元,跌幅约5.6%;大众汽车从105欧元跌至96.5欧元,跌幅约8.1%;Stellantis在美股市场从10.15美元跌至9.17美元,跌幅约9.7%。

这种急转直下的趋势,凸显了市场对美欧贸易协议15%关税的担忧,投资者对欧洲车企盈利前景和全球贸易环境的确定性信心不足。

汽车股高开低走

7月27日,美国总统川普与欧盟委员会主席冯德莱恩在苏格兰高尔夫球场达成了一项新的美欧贸易协议,对欧盟输美商品征收15%关税。

消息公布后,市场短暂沸腾,欧洲股市开盘走高,汽车板块尤为抢眼,STOXX 600汽车指数盘初上涨超1.5%。大众汽车股价一度上涨2.2%,保时捷涨3.5%,奔驰和Stellantis也分别录得1.8%和3.1%的涨幅。

然而,这股上涨热情未能持久,仅数小时后,至伦敦时间下午1:25,STOXX汽车指数转跌1.2%,多家车企股价不仅回吐全部涨幅,部分甚至跌至协议公布前的水平。

这种“高开低走”暴露了市场对协议态度的分歧:短期避险情绪虽被激发,但长期的产业忧虑依然挥之不去。协议看似为欧洲汽车业争取了一点喘息空间,但15%的关税绝非宽松之举,仍对欧洲汽车业构成显著成本压力。

更重要的是,欧盟内部的结构性分裂——西北欧、东欧、南欧在利益诉求上的分化,以及匈牙利等国与中俄的复杂关系,使得协议的执行力充满不确定性。

这种“散装”状态不仅让欧盟在谈判中难有统一立场,也削弱了其在全球贸易博弈中的话语权。协议看似缓和了跨大西洋紧张关系,但欧盟内部的协调难题恐令其效果大打折扣。

美国“吸血式”续命

与此前美国对欧盟商品征收2%-10%的低关税相比,15%的税率无疑是一次显著上调。尽管这一税率低于川普最初提出的30%,被外界视为“缓和方案”,但对高度依赖出口的欧洲汽车产业而言,这依然是一记重拳。

2024年,欧盟对美出口汽车超75万辆,而德国三家汽车制造商大众汽车、奔驰和宝马,约占欧盟对美汽车出口的73%。

据德国基尔世界经济研究所(IfW)估算,新税率将导致德国GDP在一年内下降0.15%,相当于65亿欧元的经济损失。若按原先设想的30%关税计算,降幅将高达0.62%。对于以汽车业为支柱的德国经济来说,即使是“缓和”的15%关税,也是一项不可忽视的负担。

更严峻的挑战来自企业层面。欧洲主要车企的财报显示,关税压力已在上半年集中显现。

今年上半年,大众汽车受关税影响损失约13亿欧元,营业利润同比下降33%,北美市场交付量下滑16%。尽管其全球营收仅微降0.3%,达到1584亿欧元,但公司已将全年营收预期下调至“持平”,销售回报率目标从5.5%-6.5%下调至4%-5%,净现金流目标也从20–50亿欧元缩减至10–30亿欧元。

Stellantis的处境更为艰难,今年上半年净亏损高达23亿欧元,美国市场交付量暴跌25%。奔驰的情况同样不容乐观,二季度营业利润仅为1.99亿欧元,营收同比下降9%,汽车业务利润率目标从6%–8%下调至4%–6%。

这些车企的财报一致显示,因贸易壁垒加剧,下半年预计将计提更多亏损。原材料价格攀升、电动化转型的巨额投入,以及地缘政治的不确定性,进一步加重了欧洲车企的财务负担。在这种情况下,协议带来的短期缓解微不足道,难以化解产业面临的深层结构性难题。

美国正通过高关税和对等投资要求,从盟友身上“吸血”以缓解自身债务和经济压力。欧洲汽车业作为高附加值产业,成为美国施压的重点目标。协议虽避免了最坏情景,但迫使欧盟在能源采购和投资上做出妥协。长远来看,这种单边主义趋势可能进一步压缩欧洲产业的战略空间。

欧洲汽车夹缝求生

协议公布首日的市场波动,不光是投资者情绪的起伏,更反映出对欧洲汽车产业长期前景的深层担忧。

多年来,欧洲汽车产业凭借内燃机技术、高端品牌溢价和全球化布局,在北美市场占据重要地位。15%的关税不仅是一项经济成本,更是一种“结构性壁垒”,倒逼欧洲车企加速在美本地化生产或重新配置全球产能。这意味着更高的投资成本、更复杂的供应链调整,以及对欧洲本土就业和产业竞争力的潜在威胁。

欧盟内部对协议的态度也存在分歧。欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格直言,协议“总体偏向美方利益”。欧盟不仅要承担比过去高出四倍的关税成本,还要通过新增投资和采购承诺向美国倾斜资源。这可能进一步削弱欧盟的产业自主性和政策灵活性,尤其是在能源和制造业领域。

更深层的挑战在于全球贸易规则的重构。分析人士称,美国通过“高基准关税+对等投资+采购承诺”的谈判模式,正在重塑以其为主导的全球贸易体系。欧盟在这一轮博弈中虽换取了短期稳定,但长期来看,其产业自主性和全球竞争力可能面临更大压力。

对于欧洲汽车业而言,电动化转型的资金需求、本土化生产的成本压力以及地缘政治的不确定性,正在形成一个难以突破的困局。

美欧关税协议的背后,绕不开中国制造的全球影响力。中国作为最大生产市场和日益扩大的消费市场,其产业链的强大竞争力让美欧均感压力。欧盟在对美妥协的同时,需警惕过度依赖美国市场而削弱自身产业根基,尤其是在电动化转型的关键期。与此同时,中欧关系的不确定性进一步加剧了欧盟的战略焦虑。

在美中博弈的夹缝中,欧盟若无法找到更具自主性的发展路径,其汽车产业恐将在全球竞争中陷入更被动的局面。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。