在模式与资本的基础上,车企与华为合作已延伸至供应链与管理体系的深层融合。

文 / 张敏

随着智能汽车产业变革迈入深水区,车企巨头的战略焦虑持续升温。在这种背景下,一场贯穿2025年的拜会悄然铺展。

2月,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏为技术协同登门拜会任正非;

6月,广汽集团党委书记、董事长冯兴亚聚焦营销共建与生态融合到访;

8月,中国长安汽车党委书记、董事长朱华荣履新仅11天,便火速敲定阿维塔与华为的合作升级;

9月,东风汽车党委书记、董事长杨青带着央企市场化路径探索的需求赴约,核心议题便包括旗下猛士、奕派两大品牌与华为的深化合作,以及对行业新模式的联合探索。

这些密集的高层互动早已超越礼节范畴,直指产业核心命题:在智能化浪潮中,如何通过协同获取核心能力,已成为车企生死攸关的战略抉择。

10月9日,阿维塔科技向华为引望智能支付34.5亿元第三期款项,115亿元全额投资交割正式完成。自此,阿维塔以10%持股成为引望第二大股东并拿下董事会席位,从单纯的技术采购方升级为战略共创者。

这场始于2024年8月的资本合作,不仅是阿维塔的转型里程碑,更成为2025年智能汽车产业协作模式演进的鲜活注脚,也为车企与华为深化合作提供了思路。

纵观2025年,小鹏、广汽、长安、东风等车企大佬密集拜会任正非,每一次会谈都精准锚定技术融合、管理升级与生态共建:这些互动层层递进,将双方合作从单一技术适配,推向“业务+资本+体系”的全维度战略共生。

路径选择与战略适配

何小鹏聚焦智驾技术协同取经,旨在快速补齐智能短板;冯兴亚推动营销创新与品牌共建,谋求生态资源的深度整合;朱华荣加速阿维塔合作落地,依托资本绑定巩固战略协同;杨青则重点推进东风猛士、奕派与华为的深化合作,既探索央企与科技公司的市场化协作路径,也参与到华为新模式的前期共创中,为行业提供新的协作思路。

这一切源于智能驾驶是汽车智能化的核心赛道,车企的合作选择直接决定技术路线与产品竞争力。

当前市场中,华为凭借全栈能力成为多数车企的核心选项,另有部分车企基于成本与量产效率考量选择Momenta等其他方案,整体呈现以华为为核心、多路径互补的格局,车企的抉择本质上是对自身战略目标的精准适配。

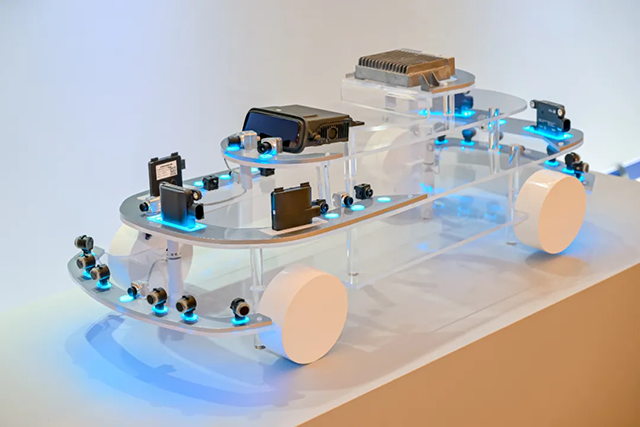

而华为以“全栈自研+深度协同”为核心,提供从芯片、算法到软件的端到端解决方案,不仅输出技术,更开放IPD/IPMS等管理体系,推动车企从研发到量产的全流程效率提升。这种模式尤其适配追求高端化、全场景智驾体验的车企。

例如,东风猛士与华为针对豪华越野定位展开深度共创,不仅耗时8个月采集10万组越野路况数据,将乾崑智驾ADS 4.0系统与猛士M817深度融合,打造出“城野无界”的智驾性能,城市可应对复杂加塞,野外能自动规划越野路线。

广汽则借华为智驾技术推进高端化,旗下车型通过场景化功能定制,精准击中商务、家庭用户痛点,快速站稳中高端市场。

一汽红旗也选择以HI模式接入华为全栈方案,计划2026年推出覆盖燃油、插混及纯电的红旗9系车型,依托华为技术加速高端化转型。

基于车企的多元需求,华为构建的智选车、HI两大模式持续迭代,形成了梯度化的协作选择,既满足不同转型阶段的需求,又为车企保留了自主调整空间。

作为“解决方案的Ultra版”,智选车模式实现华为从技术到市场的全链条介入——从产品定义、设计研发到渠道销售均深度参与。目前,鸿蒙智行联盟已形成问界、智界、享界等五品牌矩阵,在售车型达10款19个版本。

赛力斯是这一模式的典型受益者,借问界品牌快速切入高端市场,从年销不足10万辆跃升至2025年上半年18万辆。同时,为平衡协作与自主,赛力斯加快自建问界专属门店,目前占比已达40%,在借力华为渠道扩大市场声量的同时,也强化了品牌自身辨识度。

HI模式以技术输出为核心,聚焦智能驾驶、智能座舱等全栈解决方案,车企完整保留产品定义、生产销售的主导权,早期极狐、阿维塔的实践已验证其可行性。

2025年升级的“HI+模式”更进一步:华为全面开放流程体系能力,合作延伸至产品定义、营销生态等领域,还向车企开放智能车灯、AR HUD、智能底盘等塔尖技术,帮助车企实现高“含华量”与品牌话语权的平衡。

阿维塔07作为HI+模式的首个案例,累计交付已突破1.2万辆,印证了新模式的商业价值;岚图梦想家则针对商务场景定制“后排语音控制智驾”“自动寻找商务车位”等功能,上市110天订单突破5万辆,既补齐智能短板,又延续了自身“高端商务”的品牌定位。更值得关注的是,华为还在HI模式基础上衍生出“境”系列合作,深度介入设计、制造、品控等环节,形成 “小智选模式”,广汽已率先加入。

东风与华为正在探索介于“HI模式”与“智选车模式”之间的全新合作形态。华为将全面开放自身流程与体系能力,东风汽车积极引入华为的先进管理方法,促进与东风现有流程体系的协同与创新。

这种全新合作模式,东风作为重要参与方,旗下猛士、奕派团队已深度介入前期规划。区别于HI模式的“纯供应商”身份与智选车的“终端主导”路径,新模式强调从产品设计起点就深度协同,车企始终掌握品牌与销售节奏,华为则在底层定义、节奏规划、生态接入等层面深度嵌入。

猛士基于越野场景需求,提出智驾算法与底盘控制的联动优化建议;奕派则聚焦年轻用户市场,推动华为鸿蒙座舱的个性化功能定制。这种“车企主导、华为嵌入”的架构,正是结合不同品牌需求打磨而成,将为不同发展阶段的车企提供更灵活的协作选择,有望推动行业协作进入新阶段。

资本与体系,从短期协作到长期共生

随着合作深化,单纯的技术或模式协同已无法满足需求,资本绑定与体系渗透成为夯实协作根基的关键,推动双方从短期项目制升级为长期战略共生。

2024年引望智能的成立,让华为与车企的合作从业务协同走向资本联结。阿维塔与赛力斯各以115亿元收购引望10%股权,形成华为控股80%的多元化股权结构,朱华荣更担任引望副董事长,实现“技术+资本”的深度绑定。

作为鸿蒙智行的核心技术与软硬件供应商,引望成为串联华为与车企的资本技术枢纽。阿维塔通过全额支付投资款,不仅获得技术路线决策权,更锁定了2026年联合推出5款车型的合作规划,可优先搭载下一代智驾系统。

值得注意的是,东风虽暂未直接持股引望,但通过猛士、奕派与华为的深度合作,已获得引望技术的优先适配权。引望目前估值已达1150亿元,未来甚至可能独立上市,届时东风也有望通过资本层面的进一步联动,强化与华为的利益共同体关系。

在模式与资本的基础上,合作已延伸至供应链与管理体系的深层融合。

在供应链层面,北汽创新采用“双高端供应链”标准,智能驾驶、座舱等核心电子部件选用华为认证供应商,车身制造、底盘调校则沿用为奔驰代工积累的豪华供应链,从源头实现“科技+豪华”的品质定位,每辆新车都需通过华为数字化检测与北汽豪华车品控的“双质检”,确保产品竞争力。

东风猛士也借鉴这一逻辑,智能部件选用华为认证供应商以保障越野智驾的适配性,越野底盘等核心部件则保留自身技术积淀,形成“华为智能+猛士越野”的供应链特色。

在管理层面,广汽华望等企业全面引入华为IPD(集成产品开发)与IPMS(集成产品营销)体系,双方联合团队合署办公、纳入同一管理流程,产品规划阶段即通过数据驱动洞察用户需求,效率较传统模式提升数倍,彻底打通了协同堵点。

东风奕派也同步引入华为IPMS体系,与华为团队联合开展用户调研,针对年轻群体定制智能座舱的交互逻辑,上市前的功能优化效率提升近两倍,快速响应了市场需求。

“人均华为”时代,车企竞争优势的锚点

当华为智驾、鸿蒙座舱逐渐成为车企智能化的“标配”,甚至八大国有车企已全面接入华为合作体系,“人均华为”的市场格局下,愈发尖锐的行业困扰也浮出水面。

如今多款合作车型都凭借华为技术背书快速打开市场,消费者购车时先问“是不是华为智驾”“有没有鸿蒙座舱”,这种“华为光环”下,车企自身的品牌辨识度正在被弱化,车企如何呈现差异性竞争优势?

车企的竞争已不再是“是否搭载华为技术”,而是“如何让华为技术为自身品牌赋能”。从当前实践来看,真正能构建差异化优势的车企,都抓住了三个核心锚点,避免陷入“技术同源即产品同质”的陷阱。

其一,用户需求的深度解构能力。华为提供的是通用技术方案,而车企的核心竞争力在于能否基于自身用户群体,将通用技术转化为专属场景价值。

如同为商务车型,岚图梦想家瞄准“后排商务体验”,定制语音控制智驾功能;广汽传祺向往M8则聚焦“机场出行”痛点,联合华为开发专属VPD无人代客泊车功能。尽管两款车型均搭载华为技术,却因对用户需求的不同解构,形成了差异化的产品标签。这意味着,车企需跳出“技术跟随”思维,以“用户需求定义者”的身份主导功能共创,让技术贴合自身用户的真实痛点。

其二,品牌基因的不可复制性。车企多年沉淀的品牌特质,是区别于同类合作车型的“护城河”。

北汽将华为技术融入“豪华质感”,通过座舱交互优化、管家式服务,强化“智能豪华”认知;东风猛士让华为智驾服务于“越野基因”,开发专属越野算法,使智能功能与“硬派越野”的品牌定位深度契合,甚至通过华为技术放大自身在越野场景的优势;红旗则依托自身历史底蕴,借华为技术打造高端新能源车型,延续“国潮豪华”定位。

这些案例证明,品牌基因才是技术的“灵魂”,脱离自身积淀的技术堆砌,即便参数再亮眼,也难以形成用户记忆点。车企需清醒认知“我是谁”,让技术为品牌特质服务,而非让品牌迁就技术标签。

其三,内生能力的同步成长。与华为协作的终极目标,不是“依赖技术”,而是“借技术提升自身能力”。

长安在阿维塔接入HI+模式的同时,推动深蓝、启源等品牌分别落地华为智驾与超充技术,形成多品牌技术协同矩阵,加速全民智驾普及;东风则通过猛士与华为的越野智驾共创,培养了自身的场景化算法优化能力,目前已能独立完成部分越野路况的数据标注与模型迭代;广汽自主在引入华为IPMS体系后,也搭建起自主的用户数据分析团队,可独立开展需求洞察与功能规划。

这种“借力补短板、同步练内功”的逻辑,让车企在协同中实现内生能力的成长。

未来,随着华为合作阵营扩大,真正的竞争壁垒将是车企“消化吸收外部技术、转化为自身能力”的水平,而非单纯的“技术堆砌度”。简言之,“人均华为”时代,技术可共享,但用户洞察、品牌基因、内生能力无法复制。

车企唯有以自身核心优势为锚,将华为技术转化为专属价值,才能在智能化竞争中真正站稳脚跟。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。