别克取得今天的成绩,既有历史维度的时间优势,也有行业维度的先发优势。但难以否认的是,别克的领先,更源于其意识决策的领先,以及市场技术的争先。

◎ 《汽车人》记者 吴毓

上世纪90年代,一个名叫艾敬的女生凭着单曲《我的1997》,红遍中国的大江南北,扛起中国城市民谣的大旗。就在那个“被盼着快些到的”1997年,中国国旗和香港特别行政区区旗一同升起、长江三峡大坝截流成功、中国互联网络信息中心正式成立……还是在那一年的3月25日,上海汽车与通用汽车签署合资协议;79天后,上海通用汽车有限公司正式成立。

在“上海通用”成立的前10年中,别克就是上海通用,上海通用就是别克;即使是2004年发布凯迪拉克品牌、2005年发布雪佛兰品牌,别克仍然是上海通用的品牌“代言人”、市场“发动机”。直至2006年,雪佛兰AVEO乐骋、LOVA乐风、凯迪拉克ESCALADE凯雷德、SLS赛威先后上市,上海通用的三驾马车陆续成军,别克仍是一骑绝尘。

发现-潜力市场

1997年,中国的人均GDP只有6481元人民币,以中国人民银行中间价汇率计算,折合大约782美元。这一数字尚不及波兰共和国同年人均GDP的两成。对于一个发展中的市场而言,3000美元才是轿车进入家庭的“门槛”。那时的中国,距离这个“门槛”,还有2200美元的差距。

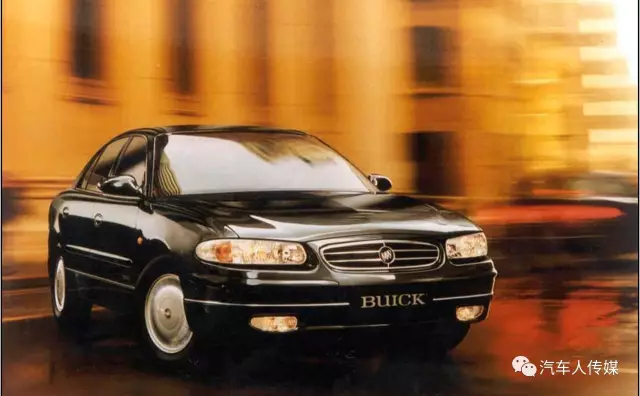

虽然中国市场的名义购买力“堪忧”,但华南、华东地区的消费实力已经率先“崛起”。正是看到了消费市场的潜力,上海通用的首款产品选择与北美同步上市的别克世纪。事实证明,别克世纪的上市,不但帮助别克品牌在中国市场“站定脚跟”,而且一举奠定了别克品牌在中国市场的行业地位。

两年后,别克发布十万元赛欧,彷如推开一扇尘封的窗,让中国的普通民众看到未来的世界,拉近了他们与汽车生活的距离,拥有了属于自己的轿车梦。从别克世纪到别克赛欧,再到2002年发布的服务品牌“别克关怀”……别克已经从美国的别克,变成了中国的别克;别克已经从两个互不关联中文字,变成了对于高档品牌、精英生活的概括。

率先-探索节能

2008年的中国,5·12汶川地震带来的痛苦尚未散去,举世瞩目的北京奥运会取得巨大成功。在荣誉、梦想与压力、挑战的交织、纠缠中,别克迎来了第二次飞跃。

自2005年起,国际市场的油价已经出现了螺旋上升的趋势。一时是“西德克萨斯”合约价格飞涨,一时欧佩克誓言立刻减产,导致中国市场的油价也随之震荡。在国际政治层面,经过多年艰苦谈判、致力减少尾气排放的《京都议定书》初步达成,虽有少数国家临时“毁约”,但对于节能减排这件事,无论是各国政府、企业,还是国际社会、普通民众都已达成共识。

2008年12月,新一代别克君威问世。锐利的造型、运动的定位,让中国消费者刷新了对于中型轿车的认知;此外,涡轮增压引擎+6速手自一体变速箱,让整车的油耗大幅降低,帮助别克甩掉了“美国车油耗高”的帽子,更帮助别克搭上了节能减排的第一班车。

继新一代君威之后,别克又陆续引入了中置直喷发动机、小排量发动机家族、智能起停系统、混合动力系统……开始了别克品牌降低能耗、削减排放的序幕。表面看,这不过是一些新技术在别克产品上的应用;其背后,却是上海通用自有研发体系逐渐彰显实力,是对行业趋势、社会需求的正面应和。

逐鲜-布局新能源

2016年4月22日,纽约曼哈顿区东河河畔的一栋灰色大楼里,《巴黎协定》高级签署仪式正在进行,时任联合国秘书长的潘基文评价其为“与时间赛跑”。7个月后,别克在中国市场发布了VELITE概念车;2017年上海车展前夜,别克VELITE 5正式上市——SGM出品、增程混动、本地制造……推动别克再一次在新能源领域领跑。

别克在新能源领域的布局由来已久。早在2008年7月,别克就发布了国内首款中高级混合动力轿车别克君越Hybrid,随后又发布君越eAssist混合动力轿车。

至2016年别克发布别克蓝战略,是别克全新发展战略的正式曝光:坚持智能互联、科技安全的低碳出行,坚持精英阶层的消费理念,不过是别克的标准动作;将人、车与设备相连,从每一个维度融入用户的生活,才是别克蓝战略的真正方向。

从不足50人的浦东轿车项目组,到拥有四大基地、四大工艺的整车制造企业;从3.0升自然吸气发动机,到双电机协同驱动,纯电行驶116公里;从一台别克世纪支撑销售网络,到2016年销售突破百万;从三款发动机、两款变速箱,到高档轿车、SUV、MPV、新能源车四大产品线独立成军……

别克取得今天的成绩,既有历史维度的时间优势,也有行业维度的先发优势。但难以否认的是,别克的领先,更源于其意识决策的领先,以及市场技术的争先。更重要的是,是别克及其运营团队敢为人先的意识。(《汽车人》记者/吴毓)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。