虽然发改委又一次明确提出已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,但与美国的无人驾驶法案,以及德国的20条自动驾驶指导准则相比,我国目前的立法似乎仍旧停留在构思阶段,还没有开始动笔。

◎ 《汽车人》记者 邢秋鸿

如果说在技术领域,智能驾驶已经迎来了暴风投资和技术更新的时代,那么在政策领域,智能驾驶也迎来了立法或者说是国家战略规划的时代。虽说无论是智能驾驶的技术还是政策来说,中国总是在迟到,但目前来看,总归是在前进。

今年夏天,工信部和国标委联合发布了《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》(征求意见稿)。九月工信部装备司又组织起草了《智能网联汽车公共道路适应性验证管理规范(试行)》初稿。

随后,发改委也明确提出,已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,该战略将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施,并在战略中提出近期行动计划,确保战略尽早启动、有序实施。这次的战略更加具体地从五个方面进行了规划。可以说,这是智能汽车创新发展战略规划的进一步发展。

今年我国在立法层面的多次动作或许意味着,自动驾驶的法案和规划离我们越来越近了。

已经落后的立法

虽然我国在新能源和自动驾驶等“新兴”热点领域与发达的汽车制造大国相比差距并不是很大,但不能高兴的太早,差距仍然存在。这一差距未来是会如何演化,就得看我们现在怎么做。

跟美国从联邦层面对自动驾驶汽车监管确立基本框架的无人驾驶法案,以及德国的允许汽车自动驾驶系统未来在特定的环境下代替人类驾驶的法律和20条自动驾驶指导准则相比,我国目前的立法似乎仍旧停留在构思阶段,还没有开始动笔。

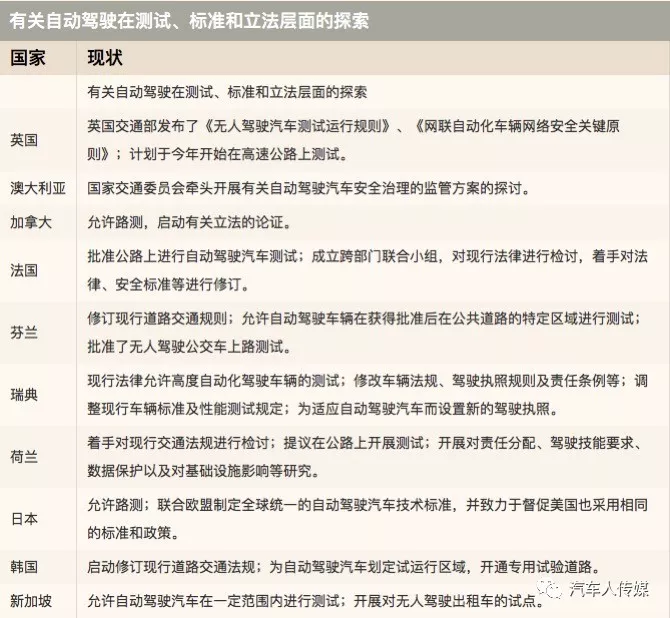

诚然,随着自动驾驶的不断发展,立法问题就一直存在。在发展的过程中,中国有自己的国情和发展节奏,没有完全东学西渐、亦步亦趋地追随发达国家的必要。同时立法往往落后于创新,这是规律。但在美德等汽车制造强国已经走向合法化的时代,很多国家都开始进行探讨自动驾驶立法问题的时候,此时的落后很有可能造成智能驾驶技术的落后。

就美国为例,在众议院通过自动驾驶法案后,若再得到参议院的同意,美国多个州封杀自动驾驶路测的法案将成为一纸空文,这将有利于无人驾驶在全美范围内的检测和部署。自动驾驶时代什么最重要?就是路测的数据。无人驾驶汽车在美国全境部署通行,将提供给更多的应用场景及数据资源,加快行业发展自然是水到渠成。

事实上,在美国部分大力推进自动驾驶的州,自动驾驶已经从试验阶段过渡到了商业阶段。今年四月底,谷歌旗下的子公司waymo就已经派遣五级无人驾驶共享汽车,与lyft展开合作,开始跟Uber抢生意。五级自动驾驶的意思就是,你只需要输入目的地,剩下的事情就交给汽车来解决。

虽然尚不知使用率如何,但运营至今尚未出现事故或者问题的报道。这家公司还承诺每月在美国投放100辆五级无人驾驶共享汽车。可以预见的是,在不久的将来,美国无人驾驶正式合法之后,或许这样的商业化投入将会更多。

为了追赶上这些汽车巨头的步伐,很多中国企业近几年都纷纷在国外设立自动驾驶的研究中心,或进行自动驾驶的路测。有数据显示,已经有超过30多家中国企业在美国硅谷设立了自动驾驶研发基地。当然,这一方面是基于技术集中的要求,另一方面也是受一些国家开放且完备的自动驾驶路测环境的吸引。据不完全统计,仅加州就已通过了包括谷歌、福特、特斯拉、百度、博世、苹果、上汽等在内的数十家企业的测试申请。

无法可依下的路测

与传统汽车产业相比,智能驾驶的背后是一个强大的产业群。据波士顿咨询公司的研究数据,中国将在15年内成为最大的自动驾驶车辆市场。

为了发展自动驾驶,中国在自动驾驶领域做了一些尝试。去年6月,中国首个“国家智能网联汽车试点示范区”封闭测试区在上海开园。除此之外,浙江、北京、重庆、吉林也都启动了无人驾驶汽车示范区项目。去年11月份,全国第6个无人驾驶汽车示范区项目落户武汉军山。

即使在没有完善法律与规划的情况下,近两年,在路测的消息仍旧不断传出。这些汽车小镇或者园区等封闭式的测试环境,虽然一定程度上可以模仿实际的驾驶环境和路况,距离真实的情形还是有一定的差距。开放测试必然有利于车企获得更多有效数据,提高自动驾驶技术在各种情况下的适应性。

所以,即使对自动驾驶并无明确的法律约束,本着“法无禁止即可为“的精神,也有很多企业在研究自动驾驶时,选择在开放的社会道路上进行。例如:早在2015年12月,百度就对外宣布其无人驾驶车已在国内首次实现城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶;去年4月,长安汽车也宣布完成了2000公里,途经四川、陕西、河南、河北等多个地区,最终抵达北京的无人驾驶测试项目。

当然,面对拥有14亿人口、机动车保有量超过3亿辆的中国,路况的复杂程度可想而知,不只是国内的汽车制造商,很多跨国车企也对在中国进行自动驾驶测试跃跃欲试。很多时候,考虑到法律上的风险,跨国车企往往选择不在中国测试,但也有看见中国企业在测试忍不住的。今年初,宝马宣布开始在国内进行自动驾驶路测。不只是宝马,可以想见,未来不仅仅是国内企业争相加大路测规模,跨国公司肯定也会加入其中。

不能放任野蛮生长

“法无禁止即可为”的自动驾驶路测实际上是钻了法律的空子。

首先,我国目前的《道路交通安全法》对无人驾驶汽车的法律地位和行驶标准还没有界定与要求。企业在进行无人驾驶技术上路测试时无法为测试车辆悬挂牌照,测试车辆在路权和监管层面存在漏洞与缺位。但此时就充分体现了上有政策下有对策。企业在路测时安排驾驶员坐在方向盘后面,交警部门只能默认该车为有人驾驶。但是有人驾驶还叫什么自动驾驶路测呢?

还有一点十分重要,就是事故责任的界定。随着自动驾驶的发展,会有更多汽车制造商或者是互联网巨头选择在社会道路上进行测试,此时没有任何一个人可以保证完全不会出现问题。

谷歌就曾在自动驾驶汽车路测过程中与社会车辆发生了主动碰撞。与被动撞击的事故不同,这是第一次让自动驾驶汽车面临责任划分、理赔等问题。无人驾驶汽车上路的实现需要多个企业的协同合作,事故责任也存在进一步分解的难题。因此,需要法律针对责任划分、索赔、追偿问题进行进一步明确和规范。

这是立法的难点,也是无人驾驶发展中不可避免的问题。现实生活中,没有人能够保证现今所有的自动驾驶测试车都能够应对所有复杂的路况。若在事故发生之后才进行立法,就有些迟了。

种种迹象都已经表明,自动驾驶的发展进入了快速布局的时间,对于立法的需求似乎更加迫切。而在我国进行路试的车辆目前还游走于法律的灰色地带,一方面,这种情况一定程度上限制了自动驾驶的发展;另一方面,对于可能发生的问题没有预案或标准,出现问题只能自认倒霉,对社会公众的利益也不负责任。

历史上,我们已经错失了第二次工业革命汽车改变人们出行的时代,使得我国汽车工业目前虽大不强,为其他国家做了很多“嫁衣”。难道还要错过未来交通出行方式的又一次革命吗?(《汽车人》记者/邢秋鸿)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。