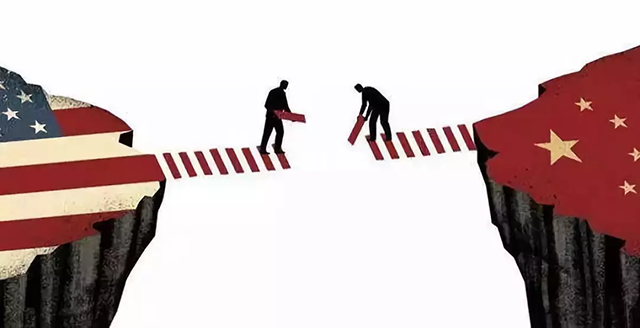

中美贸易战的一个后果,是迫使全球产业链条重整。汽车产业是表现得最明显的一个,但他们必须做出的选择是向中国转移,毕竟丢掉中国市场是无法接受的。

◎ 《汽车人》记者 黄耀鹏

在贸易战的第二轮,中国报复的速度比之前慢了半拍。此前公布反制方案,都在同一天,只是稍迟几个小时,以表示“不打第一枪”和强硬立场。

而这一次,中国花了34个小时。

北京时间8月2日凌晨,美国贸易代表办公室发布声明,考虑对2000亿美元中国商品征税的税率从10%提升到25%。作为反制措施,国务院税则委员会3日晚上发布公告,决定对原产于美国的600亿美元商品,加征25%、20%、10%和5%不等的关税,实施时间取决于美国实际发动时间。

节奏放慢的玄机

美国7月12日提出向中国2000亿输美产品加收10%关税,但未进入实际操作,因为此前500亿美元商品中的160亿尚未开始实际征收。

美国一方面加大打击力度,另一方面放慢节奏,“书面反驳评议期”的截止日期将8月30日延长至9月5日。这反映了美国试图将中国逼上谈判桌的意图,但中国非常清楚,枪顶着头谈判是无法超越此前被撕毁的谈判成果的。

既然美国人放慢了节奏,中国枪上膛的节奏也慢了一整天时间,不再追求第一时间反应。双方在试探着寻求体面的谈判机会,但始终因要价差异过大而无法如愿。

就双方的关税清单来看,假定双方都兑现承诺,且中国没有其他后招,双方惩罚对方的力度已经显现了差异。如预料的一样,中国无法跟住美方押筹。

在无法对等还击的情况下,中国如何给对方造成相当的痛苦?答案在于4档税制。中国将产业链完全位于美国的产品,诸如大宗农矿商品、粗加工产品,设置为最高一档税率。而将替代性差、国际产业链的产品施以低税率,后者大多数为工业产品。这和美国对中国第二批增税产品“眉毛胡子一把抓”不同。美国不可避免地伤害了对美出口产品的美国在华企业。

与此对照,中国对来自美国的汽车零部件产品适用了最低增税税率。诸如汽车座椅、车用皮革、轮胎、刹车片等,中国在报复美国的同时,试图保护汽车国际产业分工,尽量排斥零部件涨价对整车厂、乃至消费端的影响。对于中国技术水平低、依赖进口产能的零部件,更小心翼翼。

微妙的格局

就汽车产业的零部件供应链而言,国际贸易格局非常复杂,以行业集中度高的电动天窗为例。

该行业的霸主是德国伟巴斯特,占据全球65%的市场,中国市场则占据伟巴斯特全球收入的25%。中国22家整车企业依赖于伟巴斯特的供货。

发达国家消费者普遍对天窗看法保守,他们认为全景天窗可能带来安全隐患,而中国消费者则更喜欢新鲜的体验。一半的新车装有天窗,而全景天窗则占据天窗市场的20%,但扩张迅速。伟巴斯特预计4年内,全景天窗将占据需求的50%。

下游厂商通常不喜欢任何零部件巨头垄断,中国企业采取的对策是扶持老二、老三。2011年北汽旗下企业海纳川收购了英纳法,同时增加对恩坦华(Inteva)和美国汽车天窗公司(ASC)的订货。

恩坦华原为德尔福内饰系统的一部分,后来拆分出来。海纳川收购英纳法的同时,恩坦华也在中国迎来大扩张,成为通用、大众、奔驰、宝马的供应商。而美国汽车天窗公司,传统客户仍然集中于北美品牌。

尽管空前的收购行动已经过去7年,但国产品牌天窗的关键技术仍未过关,漏水和电机耐久性都存在问题。整车厂商对跨国供应商的依赖仍未改变。

伟巴斯特、恩坦华和ASC之中,实现本地化最为彻底的是伟巴斯特,它在中国拥有10家制造基地,客户遍及所有一线厂商。在国产货不给力的情况下,如果中国对来自美国的电动天窗痛下杀手,伟巴斯特CEO睡着也会笑醒过来。此举无疑会强化伟巴斯特的优势地位,同时促使市场寡头化。

对美国天窗增加5%的关税,不足以将之驱逐出市场,也不会对已经不理想的市场格局构成更大的打击。国务院税则委员会必然事先对相关行业进行调研,征询了行业主管部门的具体意见,并令后者提供影响评估报告。

产能转移的方向

评估的结果是,所有来自美国的汽车零部件,都进入5%增税清单,维持最低限度的打击力度。

需要指出,无论电动汽车三大件(电池、电机、电控),还是燃油汽车三大件(发动机、变速箱、底盘)中,美国产品惟一占据优势的是汽车底盘,但仅限于特种车辆底盘。美国产品具备优势的是点火系统、钣金件、照明、音响系统、座椅和制动器等,替代性都比较强。对之采取措施,对下游影响较小。

面对这份克制的清单,李尔、安道拓、博格华纳、德尔福等美国企业应该庆幸躲过一劫。如果中国增加报复力度,这些企业必须向中国增加投资,扩张本地化生产,但缓不济急,等到部署到位,市场份额早就丢掉了。如果贸易战长期化,他们必须要采取产能转移措施了。

而在华美国企业,遭到来自母国的关税惩罚后,也会采取转移产能的措施。如果不能回到美国,可能会转移至成本更低的东南亚地区。中美贸易战的一个后果,是迫使全球产业链条重整。汽车产业是表现得最明显的一个,但他们必须做出的选择是向中国转移,毕竟丢掉中国市场是无法接受的。(《汽车人》记者/黄耀鹏,图片来自网络)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。