工信部这次推出的征求意见稿,对行业发展来说是好事,减少了行业的浮躁心态,强调回归制造业的本质、回归汽车生产的本质,将促进中国汽车产业向更健康的方向发展。

文/《汽车人》张恒

2月10日,工信部发布了《工业和信息化部关于修改<新能源汽车生产企业及产品准入管理规定>的决定(征求意见稿)》(简称“征求意见稿”)。相较于2017年7月1日的版本,这次除了公开向社会征求意见之外,还有多达10处的删减和修改。其中,最大的变动莫过于把“设计开发能力”改成了“技术保障能力”。

有评论认为,这次“征求意见稿”最大特点是降低了准入门槛。原因是新冠肺炎疫情当下,新能源汽车销量大幅滑坡,所以监管层希望以此降低门槛,加强市场活力。

对于这种看法,《汽车人》完全不同意,恰恰相反,我们认为门槛不但没有降低,反而提高了。而且,这次“征求意见稿”跟新冠肺炎疫情没有什么必然的联系。从疫情爆发被全社会重视至今才一个多月的时间,而原版本新能源汽车准入管理规定已经执行两年半了。

很难想像,这次修改是因新冠肺炎疫情而临时推出的。正常的逻辑是:监管层经过两年多时间对新能源汽车行业发展和市场运行状况的了解,通过总结问题、发现不足,进行了修改,以适应当下和未来,目的是令行业能够实现可持续的健康发展。

不难发现,原管理规定推出以来,有太多造车新进者“慕名而来”,中国的汽车品牌不是太少而是太多了。汽车制造是非常耗费资源的产业,每一款车至少应该有与其消耗资源相匹配的价值。反面例子是:当初那些摆明了来骗补的车型,一个汽车壳子加了块电池只为补贴,纯粹浪费社会资源。

即便今天,新能源汽车市场仍没能够实现良性的自我循环。整个产业的投资明显大于产出,很多个人消费者对新能源汽车的兴趣不大。B端市场占比居高不下、C端市场打开太慢,是新能源汽车的首要问题之一。所以,现在的问题不是让更多企业进来,而是让没有能力的企业知难而退,减少资源浪费。

可以肯定的是,“技术保障能力”比“设计开发能力”门槛更高。对比设计开发能力,技术保障能力是实打实的、可标准化的,更加接地气。

汽车的第一属性是交通工具,可靠性是根本,这一点,汽车、火车、轮船、飞机都一样,其他的都是锦上添花。

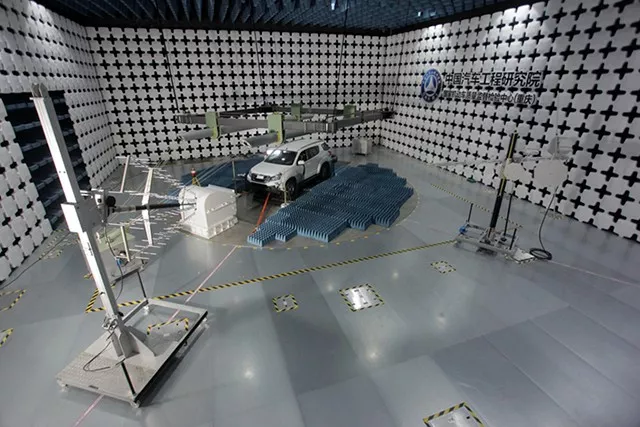

《汽车人》参观过很多车企集团的开发、测试评价部门。可靠性测试评价体系是技术保障能力的基石,是汽车生产的重中之重,传统车企集团一般都以“年”为时间单位对新车型进行评价。为什么需要这么久?因为一辆新车在上市之前,要历经上千种甚至数千种纷繁复杂、事无巨细的可靠性测试评价,光这些测试所需的设备和园区、场地,就是十亿甚至数十亿计的投资。

很多造车新进者连自己的工厂都没有,能指望他们花十几亿建立测试评价基地?对他们来说,即便真投资了,几年内也没有成系统的数据支持做对比。对现金流紧张的他们来说,这完全是费力不讨好的事。况且全面的测试会大大增加新车研发周期,互联网讲究“惟快不破”,对新进者来说,上策当然是能省则省,那些逃不开的测试,就专门成立项目团队想办法逐一搞定。其实,越是科技创新的项目,测试起来就越麻烦,这些成本是叠加式的。

从字面上看,新规似乎是从重研发改为了重生产。实则不然,真正靠谱的创新设计都是建立在全面的可靠性测试评价的基础之上。拍脑子想出来的不是真创新,建立在完整研发体系之上的才是。研发体系的根基就是技术保障能力对汽车可靠性的测试评价。

不光是汽车,技术保障能力可以说是制造业的根基。能够对销售出去的产品做足技术保障,才会真正得到买家的信赖。技术保障能力强调的是过程,需要精细化的管理,是制造企业综合能力的体现。真正的设计开发能力是建立在技术保障能力基础上的。工信部这次推出的征求意见稿,对行业发展来说是好事,减少了行业的浮躁心态,强调回归制造业的本质、回归汽车生产的本质,将促进中国汽车产业向更健康的方向发展。(文/《汽车人》张恒,部分图片来源网络)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。