当汽车从“机械产品”转向“智能终端”,开源不再是简单的技术共享,而是生态共荣的必经之路。

文 / 吴毓

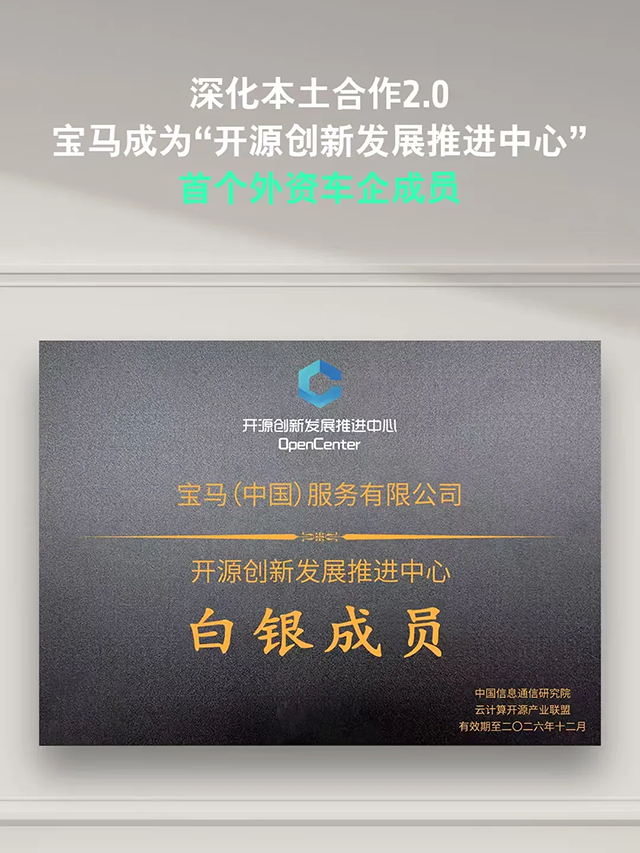

当宝马中国官宣加入“开源创新发展推进中心”,业界多将其视为“跨国车企深耕本土、赋能软件”的常规合作;但剥开表象便会发现,这是宝马在不动声色地“下大棋”“秀肌肉”。

读懂这场棋局的深意,首先得看清“开源创新发展推进中心”的分量。“开源中心”并非普通的技术交流社群,是由中国信通院打造的开源创新平台。后者由工业和信息化部直属。

我们所谈的“开源”,大多是指开源软件(Open Source Software),核心是指软件的源代码开放。而信通院牵头成立的“开源中心”恰如一个“技术集市”,企业、高校、科研机构(开发者)在这里各有角色——或扮演“摊主”,贡献自己的代码和技术资源,为生态注入活水;或扮演“顾客”,获取开源代码库、技术文档,需恪守GPL或MIT License等协议的边界。

对车企而言,这一“技术集市”是效率的加速器,不仅可以加快产品上市周期、提升研发效率,更能显著降低软件应用开发成本,让创新成果更快触达用户。

很多人以为的开源,只是“拿来主义”的狂欢,却忽略了背后隐藏的“门槛”——没有金刚钻,连拿起“菜单”的资格都没有,更不要说进去转转看看。

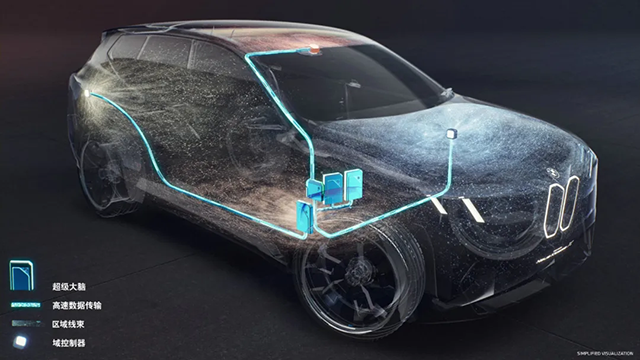

对多数车企而言,开源之路难在两点:一是“无宝可献”,自身本就缺乏拿得出手的软件源代码,连参与共享的基础都不具备;二是“无力难承”,即便勉强加入“群聊”,没有强大的供应链支撑、没有具备升级潜力的电子电气架构,开源软件只会成为“食之无味、弃之可惜”的鸡肋。

举个例子:华为的智驾,算是有核心技术有用户口碑的应用,但即使把ADS Ultra的源代码免费奉上,抄作业也不是那么容易的。

其中,既有复杂算法、数据处理和系统集成的问题,也有软件与硬件平台的兼容问题,还有车机与手机、智能穿戴设备的跨设备协同问题……彼此间的通信、数据交互、协同控制,需要高度精准的集成,不是张三李四随随便便搭个草台班子就能转起来。

这就像餐饮企业,厨师的能力必须匹配餐厅的定位。街边的夫妻店凭借旺火快炒满足需求,只要原料齐全,即使是菜单上没有的菜,厨子也能囫囵吞枣地搞个大差不差。相反,米其林餐厅能做到色香味艺神齐备,但后厨少有人能把前菜、主菜、甜品全Hold住——若论独当一面的功夫,大概率比不上那些“难入法眼”的街边店。

有了核心技术,还需要供应链的支持。本土供应链确实强大,可以做到丰俭由人,也可以实现即时配送,手搓甚至可以“奢不封顶”。但是,只要走到量产那一步,特别是那种一天定出20万辆的绝世好车,就必须要考虑采购成本——别想着售价10万元的车,给您装11万元的配置,那不是开工厂,是开粥厂,马三立亲自掌勺的那种。

由此可见,开源从来不是“零门槛的盛宴”,而是“硬实力的阅兵场”。敢于参与“开源”的企业,要么手里有硬货,分享只是形式,统一度量衡、掌握话语权才是目标;要么牙好胃好身体好任督二脉全打开——别说软件代码,就是三昧真火金刚咒,照样给你一站式搞定副本。

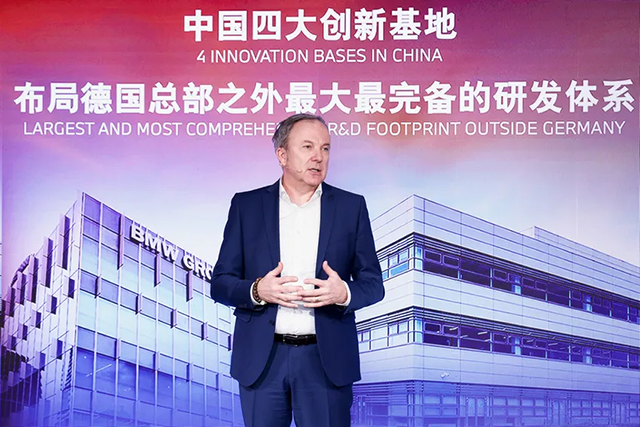

宝马中国区研发高级副总裁 雷凯博士

如宝马中国区研发高级副总裁雷凯博士所说,加入开源平台,是为宝马的智能体验注入新动力,为用户提供更具智能驾趣的出行体验。

宝马参与“开源”,因为其已在中国构建了全栈智能网联汽车研发体系,涵盖软件架构、车载操作系统,一路到智能驾驶与智能座舱的全栈解决方案。主动开源也不会失去核心竞争力,接受分享也不会失去自身的“DNA”。

其背后暗含的是产业进阶的深层逻辑:当汽车从“机械产品”转向“智能终端”,开源不再是简单的技术共享,而是生态共荣的必经之路。宝马的入局,既是对自身实力的自信,更是对行业未来的清醒预判——在智能汽车的下半场,没有独善其身的赢家,只有协同共进的生态。

宝马的终极目标,从来都不是技术的比拼,而是让每一位用户都能感受到科技带来的温度与便捷,享受到驾驶本身的乐趣与帮助。毕竟,所有产业的升级,最终都要回归到“人的需求”。这才是开源真正的价值所在,也是汽车产业迈向新未来的核心方向。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。