新能源车市激战正酣,“芯片”成为技术飞跃与市场翻盘的核心角力点,深刻影响着未来出行“芯”格局。

文 /《汽车人》张恒

新能源汽车的广泛普及,不仅极大地促进了汽车芯片需求的激增,还触发了产业链深层变革,尤其体现在国产芯片的兴起与国际大厂的策略调整上,对整个汽车产业产生了深远的影响。

加速变革

新能源汽车市场的快速增长给车用半导体行业带来了强大的驱动力。相比传统燃油车,每辆电动车内置的芯片数量要高出数倍,直接引发了汽车芯片需求的急剧膨胀。

尽管2023年全球范围内芯片供应普遍紧张,但这种短缺并未均匀影响所有行业——消费电子领域的芯片巨擘,包括英特尔、高通和三星,遭遇了营收与利润的双重下滑。相比之下,专注于汽车芯片制造的英飞凌与恩智浦却呈现出反向增长的态势,特别是英飞凌,其实现了营收增长15%和利润跃升30%的亮眼成绩,双双达到公司历史上的最高点。

然而,2024年以来,新能源汽车市场的扩展速度有所放缓,纯电动汽车的增速下滑更为明显。特斯拉公布的年度业绩未达预期,随之采取裁员手段以应对当前的困境。同时,国内新能源汽车产业深陷价格竞争的泥潭,成本控制面临持续紧缩。

这一系列市场变动迅速波及上游,汽车芯片供应商因此承受巨大压力,需面对车企因应市场变化而提出的降价要求。

鉴于国外成熟的车规级芯片制造商拥有较强的议价权,国内汽车制造商为了在激烈的市场竞争中保持活力,不得不重新审视其策略,这包括加大对本土车规芯片供应商的扶持力度乃至考虑更换供应商,以此灵活应对市场环境的日益严苛挑战。

国产崛起

一直以来,车用芯片市场主要由像英飞凌、恩智浦以及日本瑞萨这样的跨国企业控制。但现在,这个局面正在发生变化。

中国海关数据显示,与2022年相比,2023年中国进口的集成电路数量减少了10.8%,进口额也降低了15.4%。这意味着中国越来越不依赖进口芯片了,中国制造的汽车芯片使用比例从不到5%增加到了10%。

拿IGBT芯片来说,这是一种对新能源汽车非常关键的零件,它能将电池的直流电转为驱动车辆的交流电,约占车辆成本的5%-10%。2021年,国产IGBT占市场的20%,而到了2023年,这个数字已经超过了30%。据预测,到2027-2028年,国产IGBT芯片将占市场超过50%。

2021-2022年间,疫情、国际关系紧张和生产不稳定等因素让芯片变得供不应求,这促使中国加快了国产芯片的替代步伐。国内汽车制造商开始更加重视国内芯片的供应,减少进口。像中车时代和士兰微这些中国企业,因为价格合适、反应快,成功进入了汽车供应链。

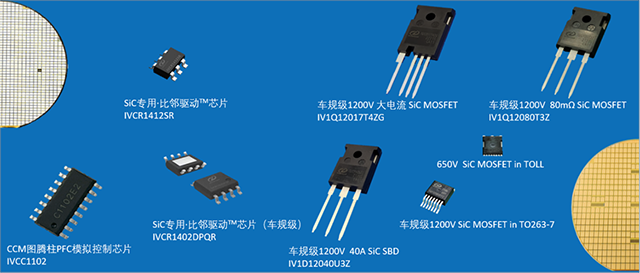

面对中国芯片产业的成长,跨国企业并非无所作为。比如,英飞凌正在研发基于第三代半导体材料,如碳化硅和氮化镓的新技术,这些材料适合在高电压、高温环境下工作,已经在新能源汽车等行业广泛使用。英飞凌打算未来几年大幅扩大碳化硅的生产,并希望到2030年占据全球30%的市场。

同时,其他跨国企业,如德州仪器、英飞凌等,也在通过降低价格来争取市场。不过,即便这样,英飞凌的芯片价格还是比中国产的贵大约两到三成,使得一些客户转而选择性价比更高的国产芯片。

政策加持

今年5月,中国工业和信息化部向诸如一汽、东风、上汽、广汽、比亚迪这样的国内大型车企集团传达了一个消息,即鼓励他们提升使用国产汽车芯片的比例,目标是使本地采购的芯片占到20%到25%。这项政策采取鼓励措施而非强制执行,通过奖励制度和建立良好的信誉体系,激励车企主动选择国产汽车芯片。

实际上,汽车中常见的部件如传感器、微控制器(简称MCU)和电源管理芯片(PMIC),并不一定非得采用最先进的制造工艺,现有的28纳米或更成熟的技术就足够满足市场需求。这对中国企业而言,是一个利用政策优势逐步缩小技术差距的好机会。

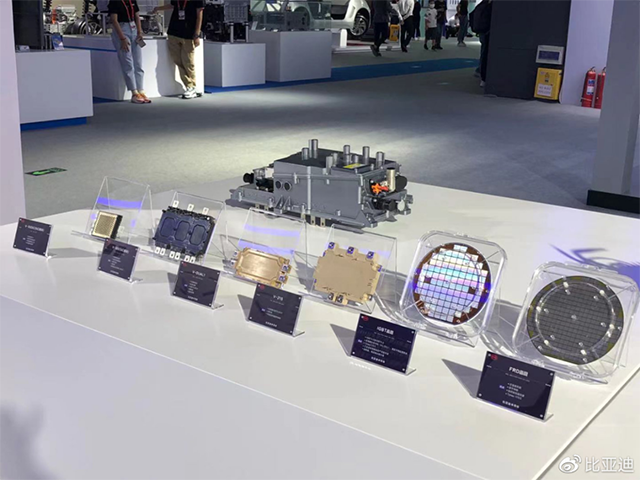

以比亚迪为例,它早前就已经在工业级IGBT产品上进行了布局,并且成功自主研发生产了适用于汽车的IGBT。随着比亚迪新能源汽车销量的增长,其他国内芯片制造商也注意到了这一市场的巨大潜力,因此纷纷增加了研发投资。

国内汽车企业在追求智能化和电气化的过程中,遇到了传统供应商难以解决的技术难题,这使得他们更倾向于支持国产的功率器件企业。

有国内芯片企业表示,地缘政治因素和疫情等因素,让国内汽车厂商意识到,拥有一套国产化解决方案对于应对未来的不确定性至关重要。而汽车企业与本土芯片厂商的直接沟通合作,正好为国产芯片的发展打开了门户。

《汽车人》认为,国产芯片厂商的快速发展正逐步挑战跨国企业长期以来的市场主导权,这一趋势反映了中国科技进步的显著成效与活力。那些以往看似不可动摇的跨国芯片巨擘,也纷纷调整策略来应对挑战。不过,这场较量超越了简单的价格与技术比拼,深入到了供应链的韧性建设和复杂的市场策略层面。

芯片并非一般的制造业,其胜者不会仅仅在价格战的硝烟中浮现,而是那些能够巧妙融合技术创新与市场需求,实现两者平衡的佼佼者。未来,谁能率先在碳化硅、氮化镓等新型材料研发上取得实质性进展,又或是在智能化、绿色低碳的转型浪潮中敏捷响应市场新需求,谁就更有可能在竞争中占据先机。

政策为国产芯片产业提供了有力支持,但对于中国企业来说,目前仍然只是整个长跑的起始阶段。接下来的十年,对于这些新兴企业来说,是决定它们能否实现质变,成为全球行业领跑者的关键时期。

曾经占据绝对优势的跨国企业仍然是这个领域中强大的竞争对手,与新兴企业一同参与改变全球汽车芯片产业的结构。这一系列变化正默默地塑造并深刻影响着该行业的未来发展图景。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。