丰田2024财年净利超2300亿元,稳居全球车企之首,但对2025年业绩大幅下调预期,凸显转型压力与区域风险。

文 /张恒

丰田依然是全球最赚钱的车企。

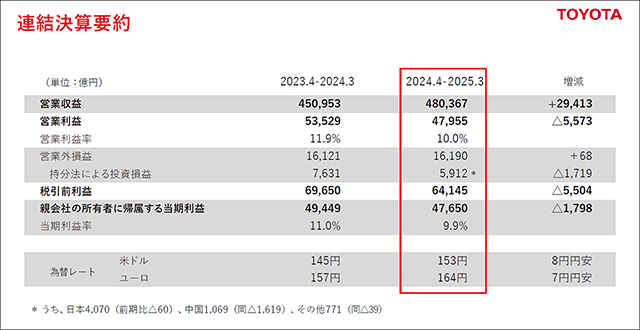

2024财年(2024年4月-2025年3月),这家日系车企交出了总营收48.04万亿日元(约2.37万亿元人民币)、净利润4.79万亿日元(约2366.55亿元人民币)的财报。尽管净利润比上一年下滑了5.6%,但丰田是唯一一家年净利润超过2000亿元人民币的车企。

和全球同行相比,丰田盈利能力相当亮眼。将第二到第四的大众汽车、奔驰、现代三家车企加起来,也不过刚刚超过丰田一点。如果对比中国车企,差距就更直观了。有机构计算,2024年中国汽车行业的利润总和为1414亿元人民币,只有丰田的六成左右。

这说明丰田擅长的精益制造、成本控制、全球布局,在当前技术不断更新迭代的汽车市场仍然奏效。在原材料价格上涨、行业竞争加剧、新科技不断涌现的当下,丰田还是能控制住盈亏的关键点。这种体系能力,是几十年沉淀下来的优势。再加上在全球各大市场的稳定份额,丰田有能力从容面对眼下的市场波动。

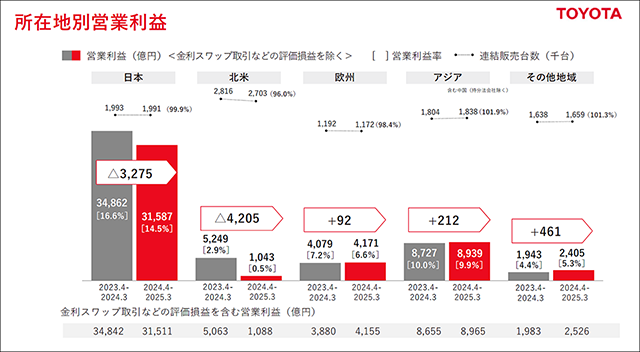

如果从区域市场拆开来看,丰田的压力并不算小。日本本土依旧是利润的主力。2024财年,日本市场贡献了3.16万亿日元的营业利润,占到总利润的近七成。这个比例相当高,说明丰田仍旧强烈依赖在大本营的盈利。

北美市场的情况就没那么顺利了。由于美国印第安纳工厂认证延误,导致高利润车型交付受阻,再叠加汇率不利因素,丰田在北美的利润大跌80%。这么大的波动,甚至可以看成是结构性的挑战。

中国市场的表现也不太理想。2024财年,丰田在华营收从上一财年的1956亿日元降至1827亿日元,约合人民币90.6亿元。这一年销量和营收齐跌,考虑到丰田在中国市场的体量,这个下滑幅度值得警惕。

丰田汽车社长 佐藤恒治

丰田汽车社长佐藤恒治在财报发布会上表示,提升盈利能力仍是丰田的核心工作。他强调,要通过进一步压缩量产车型成本,为未来的技术投入留出空间。这并不是新提法,但在目前利润下行、结构变化的背景下,这项工作显得尤为紧迫。

值得一提的是,丰田在混合动力上的领先地位依然稳固。2024财年,其混动车型销量达到444.1万辆,同比增长23.6%。这项技术在丰田手里已经相当成熟,占比持续提升。

另一方面,丰田的电动化进展还是明显滞后。纯电动车销量只有14.45万辆,在整体销量中占比不足1%。考虑到当前汽车行业电动化的转型节奏,这一表现显得有些跟不上时代。

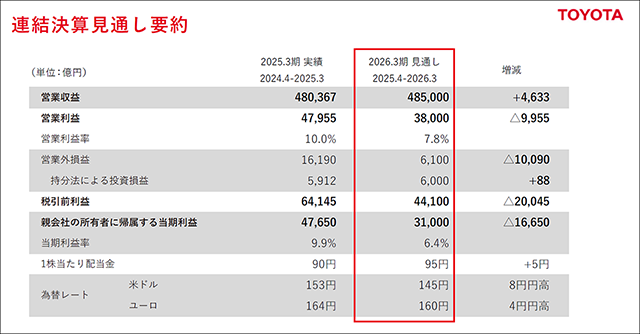

丰田自己也看到了问题所在。尽管它依旧坐拥利润榜首的位置,但在本次的年报说明会上,丰田对2025财年的预期并不乐观。丰田管理层预计,2025财年的营业利润将下降至3.8万亿日元(约1900亿元人民币),净利润或将下滑近35%,这成为近十年来最大下调幅度的业绩展望。当然,这也是一种预期管理,借本年报不俗的表现,也不忘给投资者打个预防针。

对汽车市场的前景展望,佐藤恒治的表态显得更为谨慎。他提到将采取“适当行动”应对风险,同时继续坚持多路径发展的技术路线。和新势力车企可劲“画大饼”的态度不同,丰田更多体现的是一贯的稳健和审慎。但与此同时,转型的窗口正在收紧,丰田需要在更多维度上加快节奏。

在最卷的中国市场,丰田提出了“五个更中国”的战略口号,希望通过强化本地研发、调整产品结构、提升供应链适应性来重新找回节奏。这个口号听起来非常不错,但问题在于是否能落实,并采准市场的节奏。

众所周知,当下合资车企真正的挑战不在“口号”,而在于能否顺利落地。跨文化团队的磨合、本地链条的再建,这些方面日系车企确实慢了一些。中国市场这几年变化太快,留给合资车企调整的时间不多了。

另一个更深层的问题,是智能化。现在的“电动化”,本质上是以智能化为核心的产业重构。谁在智能座舱、自动驾驶、车载系统等关键领域如果跟不上时代,其产品力就会直接掉队。以这个标准看,丰田目前的转型路径还有些保守。

一个值得注意的现象是,中国汽车市场风向正在发生变化。随着智能驾驶事故和动力电池起火等问题频频登上热搜,监管层开始加强对车企在营销和技术方向上的规范,推动行业重新聚焦汽车安全本质。这在一定程度上为合资品牌争取了一些喘息和调整的时间窗口。

丰田虽然早就开始筹备,但这次技术变革来得更深更广,从产品设计到供应链调整,从组织架构到研发体系,每一环节都需重新改变。如果某一环节落后,整个体系的效率都会受影响。

也正因为这样,即使这次财报表现不错,丰田的态度仍然偏谨慎。在燃油车迈向智能电动的新阶段里,哪怕是经验最丰富的车企,也不得不重新思考“造车”这件事。对丰田来说,挑战不只在利润上,更在于能否继续引领行业技术,成为标杆。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。