文 / 吴毓

一套似玉似冰的青瓷茶具,日前上线My BMW App。

不要小看这套茶具,它是非遗传承人与清美教授的共创,是BMW中国文化之旅探访隋唐大运河的成果,非遗文创的上市潮也将由此开启。

BMW中国文化之旅今年会着重做四件事。

首先是探访,以“BMW中国文化之旅大运河文化保护教育公益项目”为平台,聚焦隋唐大运河沿岸的物质与非物质文化遗产的保护和推广。

其次是跨界,携手国民级美食IP《舌尖上的中国》,以千万次播放的Vlog《赏味苏州》为“模板”,全面提升公众对于大运河文化的认知。

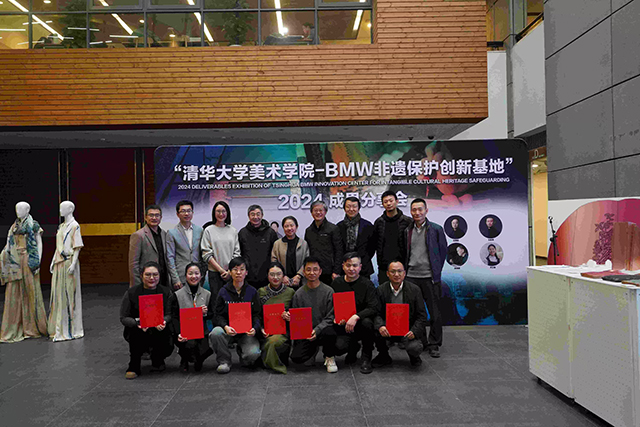

随后是共创,打造BMW新世代概念性非遗文创品。这一次是越窑青瓷非遗传承人史德,与清华大学美术学院工业设计系教授张雷的破圈携手,为“非遗”注入新的灵魂。

第四是消费,公益文创品“BMW非遗龙泉青瓷旅行茶具”上线My BMW App只是预热,非遗文化以全新的形式走入现代生活才是目标。

但在我看来,这分明就是一件事的四个环节。

从溯源中华文明,跨界提升曝光,到继承中碰撞、融合中创新,最终以消费为纽带,带动公众从“了解认知”升华为“热爱保护”,并由此形成“探寻-共创-消费-保护”的良性循环……

这根本就不是随便启动的企业社会责任项目,更不是“走马观花”“强说珍贵”的怀旧“炒饭”,而是在世俗化浪潮中探寻传统文化融入生活的路径,在流量化时代掌握艺术遗产重焕青春的“魔法”。

这一操作,与故宫文创走红的套路如出一辙。

首先是普及知识,借力《我在故宫修文物》等形式,将严肃枯燥的历史转化为大众理解的常识;接下来是符号转译,从海水江崖纹、千里江山图,到故宫猫、表情包,完成遥远历史空间到身边文化玩伴的转换;最后是“故宫口红”“瑞兽雪糕”,推动文化身份的自我认同,开启世俗消费反哺文化传承的大门。

但对于宝马而言,仅有这些还远远不够。

宝马的主业是汽车制造,而不是文化保护。“大运河文化保护教育公益项目”是企业社会责任的体现,而汽车设计与制造同样在体现宝马关于责任的价值观。

通过“探寻-共创-消费-保护”的链条,宝马将企业社会责任与企业的战略关联,让走入百姓生活的前者,为担纲工业制造的后者强背书。

一方面,宝马借此强调责任的重要性。

BMW中国文化之旅探访隋唐大运河是责任的体现,研发BMW新世代车型、投产大圆柱电池以持续减少气候变化的影响是责任的体现,应用全景iDrive、视觉锥原理减少对驾驶者的干扰同样是责任的体现。

宝马集团董事长齐普策就反复强调,无责任不豪华,无责任不创新。

责任是豪华与创新的必要且充分条件,有之必然,无之必不然。对于宝马而言,责任的意义,优先于单纯的豪华享受,优先于普遍意义上的创新应用。豪华与创新,都要在责任的框架内实现、发展。

另一方面,宝马借此表达商业的成功与社会责任可以并行不悖。

这是不容争辩的价值体系,它界定了 “什么是值得追求的豪华与创新”,规范了 “如何追求创新” 的行为准则。

对于宝马而言,面对责任与豪华、发展与创新之间的资源冲突,选择通过制度约束以及原则取舍,避免没有制约的野蛮生长。

这是品牌的底线,更是对用户的承诺。

宝马做大运河文化保护,是心有戚戚,以责任融入生活;宝马做新世代车型,则是心有敬畏,在实践中展现责任。

心存敬畏,则行有边界。心有责任,必笃行不怠。在智能化潮起、电动化酣战的时刻,宝马的初心没有改变。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。