失控的成本开始很高,可组织能力会自我进化。而控制可以开始成本很低,但组织会逐步失去创造力。

◎ 汽车人传媒记者 张恒

履约,这次单独写一篇文章谈“失控”,以及“失控”和创新之间的关系。很多传统企业,尤其是制造业,之所以在移动互联网时代转型难,创新难,其核心问题就是卡在了这里,弄不清楚“失控”的逻辑。

近期,汽车人传媒和易车联合发布了汽车人职业发展平台——骐骥网,本文也是一篇关于人力资源、组织文化、组织变革的文章。

现在,不乏张嘴闭嘴失控失控的人,但真读过这本书的人很少,笔者承认自己也没有全读完,有读完的或者理解更深的欢迎批评指正,但笔者至今也没见过一篇把“失控”这是事儿说对了的文章。

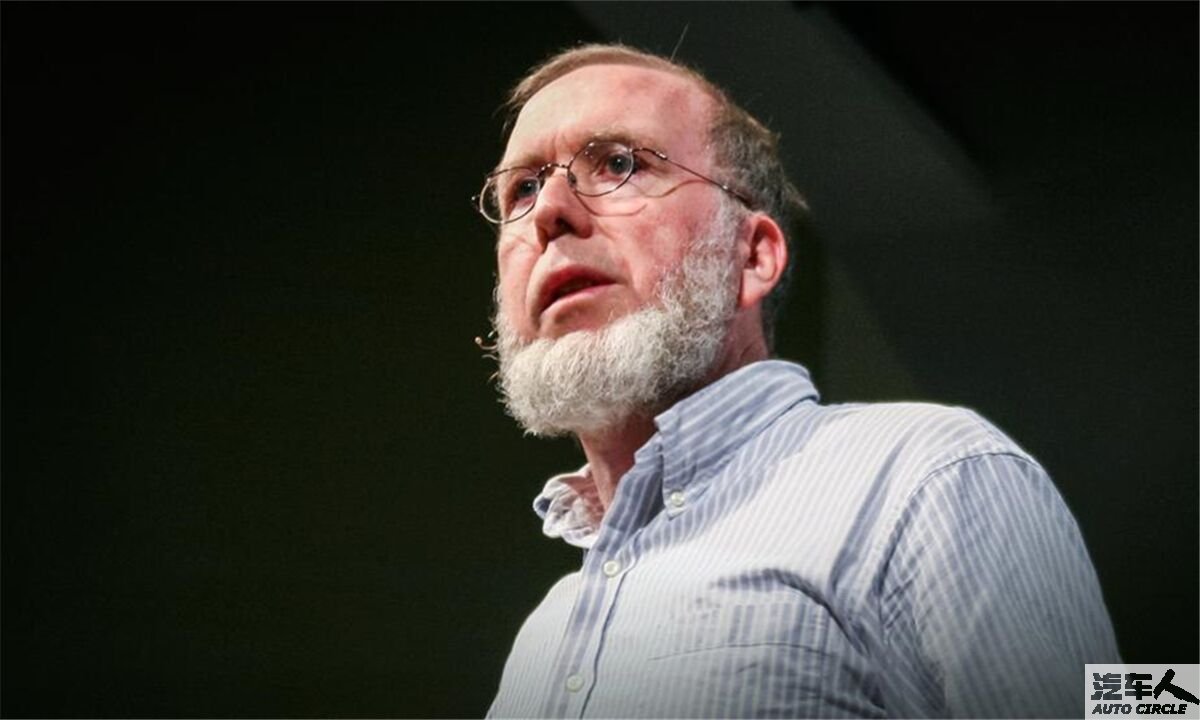

互联网行业的教父是凯文·凯利(Kevin Kelly,简称KK),他还是一位媒体人哦!是美国《连线》杂志的前主编。而KK被中国商圈儿广泛认知,是因为腾讯微信项目的总操盘手在微博上公开说:“哪位学生能把《失控》读完,就可以来微信团队实习。”

《失控》这本书是1994年出版的,里面大量预言到了今天的世界,KK自然被捧上了神坛。俺也非常敬佩他老人家,像我这样执迷于对强迫症,猴子和远古人类行为研究的,起码在中国,已经非常非常少了。而KK对群体行为,已经探究到了研究蚂蚁和蜜蜂。《失控》的封面就是蜂群。要知道,猴子、猫和狗,哪怕是老鼠,好歹还是由提克(内容有限,提克解释省略)进化来的,与人类是共同的祖先。而蚂蚁和蜜蜂,简直……

不过,既然学者可以从量子的波粒二象性去理解人类的行为,那蚂蚁和蜜蜂为什么不呢?

说“失控”,必须先知道失控的反面是什么?对,控制,有中心的集中控制,而失控则是去中心化,就是没人管控状态下的群体。

传统企业,受大工业时代的思潮影响深远,工业思维和制造业思维的本质正是和“失控”格格不入的,甚至是完全相反的。都说长城汽车的毛利率最高,而长城汽车的组织结构,是以军事化管理出名的。

军事化管理就是有中心的高度集中控制,传统企业为什么要这样?而互联网企业为何却崇拜的却与之相反?到底哪个对哪个错?

问题的关键在于,你要的是什么产品!高度控制的目的是产品标准化,标准化的目的是量产。所以,传统车企要生产十万辆标准化的汽车,生产过程中必须标准化,如何才能高度标准化?就必须控制,再控制!

互联网产品呢?一个微信足够,不需要量产。微信拼的是创意,与众不同,如何能在QQ、微博、歪歪等产品中突围。而“创意”这个东西是最不能标准化的。笔者以前说创新工场就是一个矛盾,创新是最不能标准化的,而工厂就是用来标准化生产的。

为何“失控”才能产生创意?“不同”是创意的必要不充分条件,不同未必是好创意,但好创意必须不同。只有失控状态下,才能产生不同的东西,而控制状态下,为的是产生标准化的东西。

传统企业对“失控”的不理解之处在于:失控会失去安全感,这是人性本能,很多人要控制,目的只在于控制感带来安全感,失控会给人带来不安全的感觉。至于为什么,先不谈。

其次,人们害怕“失控”的结果是好东西没出来,坏东西一大堆。而《失控》这本书,主要解释的就是这个问题。即组织只要目标相同,在失控状态下,群体具有进化的特质。失控初期确实会带来大量的坏东西,可一旦在群体内,一个个体有了新发现好创意,群体内其他个体会快速学习效仿,群体智慧就会进化。

简言之,在失控的组织中,一旦有新的发现和好的创新,组织内部会快速学会,成为组织能力的一部分,即组织能力进化。

“失控”的好处在于,目标是一样的,但每个个体都在做自己认为对的事情,一千个人的心中有一千个哈姆雷特,自己为自己认为对的事情工作,是最高效的,能力可以充分得到释放。而在“控制”下,每个人只是一个螺丝钉,有固定统一的标准,每个人不用自己动多大脑子,久而久之,组织内部会逐渐失去创造力。

失控的成本开始很高,可组织能力会自我进化。而控制可以开始成本很低,但组织会逐步失去创造力。

对组织而言,失控和控制,各有利弊。只是看这个组织要的是什么?如果是标准化生产工业品,比如汽车,那么控制是高效的,是节约成本的。但如果是互联网或移动互联网产品,是一个APP应用,唯有失控才有可能成功,控制一定行不通。“失控”的最大优势在于,组织能力的自我进化!

需要注意的是,“失控”和“控制”并不是全部,这两者都是有前提条件的。最怕的是什么?“控制”下的组织没有标准化,“失控”的组织每个个体的目标不一致,个体驱动力不足。当然,这个话题展开了讲就没完了。

本文是写给那些想在移动互联网大潮中转型的传统企,尤其是依靠“标准化”立足起家的制造业企业写的。但文章并没有就“控制”与“失控”两者的前提条件展开讨论,有问题或者有兴趣,欢迎留言。(汽车人传媒记者/张恒)【版权声明】本文系汽车人传媒独家原创稿件,版权为汽车人传媒所有。欢迎转载,请务必说明出处及作者,否则必将追究法律责任。