离开欧盟,对英国而言是一桩政治化的生意。与中国及其他亚洲国家达成更多的经济联系,则是决定这桩重大决定的胜负手。

文/《汽车人》黄耀鹏

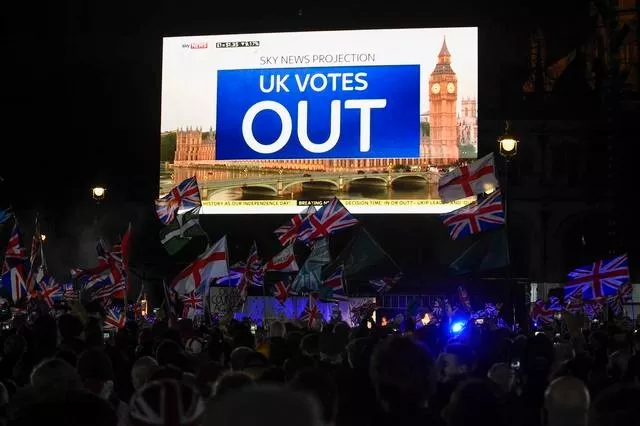

布鲁塞尔时间2月1日零时,随着欧洲议会正式批准英国脱欧,43年来,第一次有国家从欧盟离开。英国和欧盟进入为期11个月的“过渡期”。

友谊尚在?

贝尔莱蒙大厦内,欧洲议会的大多数议员携手高唱苏格兰民歌《友谊地久天长》,有人挥舞旗帜,有人打开香槟,看上去像是惜别的标准场面。

不过,双方经历4年的脱欧进程、3任首相、4次英国议会否决、1043天谈判。通常,漫长的离婚进程将导致双方厌倦和寡恩。因此,最后的道别甚至无法维持表面的和谐。

英国脱欧党党魁、欧洲议会议员(很快就不是了)法拉奇在最后时刻称:“再也不会被欺凌,再也不会有伏思达(欧盟脱欧谈判代表之一)。”

“我们知道禁止挥米字旗,但我还是要在这里挥舞国旗向你们道别。”

欧盟委员会主席、德国前国防部长冯德莱恩,近乎冷漠地打开麦克风:“请你带着你的旗子(离开),如果现在就可以的话。”

这和她此前宣称的“我们会永远爱你们,尽管你们离开了欧盟,但你们仍是欧洲的一部分”调子完全相反。

而法拉奇最后声称:“我们期待在未来以主权国家的身份与你们再次共事,一切都结束了。我们爱欧洲,但讨厌欧盟。”

2019年12月12日英国提前大选,保守党的大胜,相当于民意再次确认脱欧无法回头,无论以什么代价。这是卡梅伦玩脱了的、梅首相不敢玩、而约翰逊孤注一掷成功了的一次重要尝试。此后的事情顺理成章。

当然,过渡期内,英国还须与欧盟就单一市场准入、劳工政策和北爱边境等复杂问题达成协议。

“去欧化”的后果不妙

拖延固然令人筋疲力尽,其好处却在于,人们对脱欧的认知正在深入。陷入窘迫生活的劳工阶层,怀念从前的富庶和体面,工党和左派精英无视他们的利益,而具有讽刺意味的是,至少短期内,脱欧会对此造成雪上加霜的影响。

人们已经淡忘,英国从何时起不再是一个工业强国,为此归咎于欧盟是不公平的。

撒切尔主义貌似控制了滞胀,但大规模私有化的后果,则是福利开支的削减、利润率的降低,进而引发重工业的衰落。苏格兰比英格兰受到更大的打击,这是苏格兰谋求独立的诱因。

今天我们看到,伦敦固然去工业化,完全转型为金融中心,可伯明翰、德比郡、曼彻斯特、格拉斯哥、南威尔士和东米德兰,仍然维持昔日重工业的残余。他们虽然丧失了大部分整车企业的拥有权,但借助欧盟单一市场的力量,成功将自己融入欧洲一体化的汽车产业链当中。

每天清晨,从利物浦港、南安普敦港、多佛港会卸下大批集装箱。基于单一市场原则,无须清关手续,直接运往德比郡、牛津郡和利物浦等地的整车工厂,它们的拥有者往往是德国人和日本人,但这丝毫不影响英国作为欧盟内举足轻重的汽车生产基地的地位。

在英国投资的宝马、本田、日产等企业,都将英国视为面向欧盟内部的整车生产基地,原因在于英国的水陆交通发达。来自西班牙、法国、意大利等零部件工厂运输成本低,同时面对中东和北非市场的出口运输成本,同样也比德国和捷克等中欧国家、意大利为代表的地中海国家更低。

更重要的是,在奇葩劳工证的限制下,英国仍然保持对东欧熟练技工的吸引力。后者使英国维持了熟练产业工人队伍的规模——如果无法使其增加的话。

丰田位于牛津郡的工厂,产能14.4万辆(2018年数据),其中80%出口欧盟国家(无关税),而零部件则有50%以上采购自欧陆。根据丰田的精益生产规则,很多零部件在整车交付前几个小时才到达工厂。“零库存”的前提在于,通达的水陆交通、海关虚位和共同关税市场。

可以想像,无论过渡期内达成什么样的协议,三个条件中的两个将不复存在。英国与欧陆的零部件链条将比现在的成本更高,无疑将削弱英国汽车工业的整体竞争力。

向东启航

对于英国汽车业整体来说,脱欧并非幻灭。在此之前,他们早就在寻求达成新的市场契约、获得新的准入机会。

就像1847年英国首相迪斯累利建议维多利亚女王迁都印度德里一样,当英国意识到,自己的命运不再与欧洲联系在一起,就必须重新启航。尽管海洋帝国早就不在,英国工业的命运则仍值得再努力一下。

在西方,英国是第一个与中国建立全面战略合作伙伴关系的国家。这一桂冠不属于在中国拥有巨大商业利益的德国。基于类似的考量,英国第一个加入亚投行,打破了美国的“抵制协调机制”,当时的美国白宫对此怒不可遏。这反映了英国与美国战略利益的差异。

无论宝马、本田还是丰田,都可以不要英国基地。事实上,在2018年之后,大家都处于观望状态,不再追加投资。就连英国“本土”的捷豹路虎也对供应链被切断做好了准备。捷豹路虎已经把“路虎新发现”的整车装配业务,从英国西米德兰兹郡的索利哈尔工厂,转移到新开工的斯洛伐克尼特拉工厂。

自脱欧公投以来,英国整个汽车行业的投资大幅下降,2015年该行业投资额为25亿英镑,到2016年降到17亿英镑,2017年则已经降至11亿英镑,2018和2019年投资都低于5亿英镑。

投资收缩的结果是,2019年英国汽车产量下降14.2%,为130万辆;出口为106万辆,减少14.7%。在全部出口汽车中,超过一半订单来自其他27个欧洲联盟成员国。可以预料,在2021年,来自欧盟的订单,将迅速缩减一半。

英国汽车制造商与经销商协会CEO迈克•霍斯说,英国必须重新建立全球竞争力,而这要从一个全新的自贸协议开始——协议必须保证汽车零部件在买卖时不附加关税和其他负担。

但对于欧洲来说,英国汽车制造业即便未完全出局,也与其他非欧盟国家画上等号。除了地理临近,英国将没有其他优势。何况,在欧洲议会内部,惩罚“叛逃者”的声音从不缺乏。法拉奇离开前的挑衅言论,无助于双方建立新关系的努力。

英国无法保有此前整车产能规模,这几乎板上钉钉,但对于遥远的东方,在印度和中国,英国仍然保有希望。在对东欧劳工实施更严苛的准入之后,英国可能指望自己做东方国家的“设计室”。

英国仍然拥有大批汽车外观、座舱设计人才,动力系统和电动系统研发人才也不缺乏。恒大曾经花了较小代价收购了英国Protean,拿到轮毂电机技术,是中国强化对英投资的缩影。

据传闻,李书福可能“收购”2019年亏损的跑车制造商阿斯顿•马丁20%的股份。这样的论调,可能源自人们的印象,即吉利善于逆市捡漏的操作风格,但英国整车厂商陷入困境,需要中国资本拯救,然后双方达成组成新的产业链条,并不是非分之想。

事实上,2019年中国对英国投资超过1100亿人民币,其中香港占了50%。能在今年脱欧乱局下决定来英国投资的人,需要勇气和胆识。英国脱欧落地,已经下注的,吃下定心丸;尚在酝酿的,恐怕会考虑到这一“积极”因素。

离开欧盟,对英国而言是一桩政治化的生意。与中国及其他亚洲国家达成更多的经济联系,则是决定这桩重大决定的胜负手。(文/《汽车人》黄耀鹏,部分图片来源网络)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。