郑义宣掌舵的现代汽车,对于未来技术投资的思路很清晰。在纯电平台+高端电动+大规模基础设施投资带动下,现代以本土基本盘为出发点,与中美欧的能源政策高度合拍,将继续坐稳当地主流品牌的地位。

文/《汽车人》孟华

8月份到9月初,是车企密集发布第二季度财报的时间段。现代汽车也在此期间发布了第二季度业绩,用一句话形容就是“强势反弹”。

财报显示,现代汽车第二季度销售额达1668亿元人民币,同比增长38.7%;利润达103亿元人民币,同比增长219.5%;全球销量同比增长46.5%,达103万辆(韩国20.0682万辆,海外83.0667万辆)。

同气连枝的起亚公司,反弹来得更猛一些。起亚第二季度净利润同比增长963.2%,为73亿元人民币;销量为75.4万辆,同比增长46.1%。

今年,现代、起亚都呈现出国内减量、海外增量的特征。在大型跨国车企中,现代是很少有的海外业务权重达到本土4倍的企业。疫情之后的反弹中,这一属性继续得到强化。

在中国的合资业务中,北京现代上半年实现整车批发19.4万辆,同比增长5.3%,落后于全球增长。

从市场份额上也是如此,如果把现代起亚的全球市场份额归并来看(2020年数据),北美占据25%、欧洲20%、亚洲(不含中国)38%、中国11%、南半球7%。而且中国市场在全球占比,较2019年减少了3%。

去年,东风悦达起亚销量24.93万辆,同比降11.97%。今年,东风悦达起亚没有披露销量数字,净利润为-13.71亿元。有消息称,东风可能考虑退出,起亚将提升股比,悦达的态度不明确。起亚在中国成立独资公司的概率不大。

两份“2025战略”

受到中国品牌崛起的持续影响,从2016年到今年,现代起亚中国业务的市场份额不断走低。如果认为现代将会在中国“躺平”,可能存在判断上的误解。从历史看,现代这家企业赌性很强,在命运面临考验的时候,往往采取激烈的搏杀手段翻盘。

从全球角度看,现代业务仍然稳健,似乎没有大动干戈的必要。但是现代已经认识到,在燃油车赛道上,赢得持久性胜利很困难。从2019年开始,现代决定“投资未来”。

2019年底,现代汽车发布了“2025战略”;2020年底,小幅修改的“2025战略”再次发布。

这中间,也就是2020年10月份,现代副董事长、前起亚董事长郑义宣正式接替其父郑梦九,担任现代集团董事长,完成家族权力交接。

郑义宣在担任副董事长期间,并非仅是待位的“储君”,而是扮演了“变革领导者”角色,大力推进集团的电动车(EV)、移动出行和氢燃料汽车(FCV)业务。在很多企业把氢燃料看做业务雏形或者预研项目的时候,现代已经把氢能看做现实业务,也就是中短期就要获得利润的那种。

因此,郑义宣在就任董事长之后,“2025战略”迅速做了小幅调整。

2019版的“2025战略”,将“新业务”范围锁定为电气化、自动驾驶、人工智能、机器人技术、个人飞行器和氢能领域,投资1220亿元。

而2020版“2025战略”,则进一步明确了三大战略方向:电动化、出行服务和氢能领军地位,重点发展电动汽车、城市空中出行、自动驾驶和氢燃料电池系统业务。这些业务,也是郑义宣此前大力倡导的,可见其思路是一以贯之的.

泛意义上的“电气化”,变成纯电动,PHEV和HEV的战略地位被弱化。而且,人工智能、机器人技术仍然扮演重要角色,但不再是集团主要战略目标,集团要把取得技术领先和利润联系起来。

原因很简单,考虑到2020-2025年日常技术和业务投资3730亿元人民币,再加上新技术投资,不但拿出了现代手头可以调用的资源,还把未来利润也全押上去了。这是资本层面的“All in”,不留后手,不留预备队。说现代赌性强,在郑义宣接手后,似乎更强化了。

敢于第一个吃“800V”螃蟹

在主要的两条赛道上,即电动和氢能,现代都提出了具体目标:2025年,新能源车年销量扩大至67万辆,其中电动车56万辆、氢燃料电池车11万辆。现代的氢能业务规划,《汽车人》已有专门文章介绍,此不赘述。

我们应该看到,新技术的1220亿元投资里面,有接近1100亿元都花在电动化方面,主要是电动平台、生产线、供应链和充电设施,其它几项新业务分享了余下的投资。显然,投资这么大,必须要在电动业务上,先拿到“回头钱”,否则无法保障新技术投资本身的持续性。

当时计划,在2021年推出专用的纯电动平台和往高端化方面开拓。这两者如今都已经实现。

2020年12月,以推出E-GMP平台为标志,现代和大众一起成为实施纯电战略最坚决的两家跨国车企,现代期待该平台成为2025销量目标的重要支撑。现代声称,E-GMP平台比大众的MEB更具革命性,技术更先进。

E-GMP平台可以兼容轿车、跨界车、SUV,并根据多样性需求,进行性能优先或效率优选的适配研发。

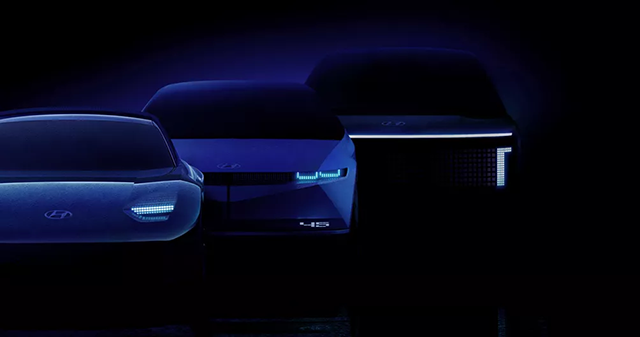

现代发布的新电动品牌IONIQ(艾尼氪),将陆续推出IONIQ 5、IONIQ 6、IONIQ 7三款车,就是基于E-GMP平台打造,分别对应中型SUV、中型轿车和大型SUV。还有消息称,E-GMP平台将会考虑加入IONIQ品牌主打高性能的N系列,拓展新能源高性能汽车市场。

如果用三个词来理解该平台,可以总结为:模块化、800V、碰撞安全。

模块化首先在于电池的模块化。这一部分德国人做了大量的工作。现代可以直接将590模组拿来用,根据车型级别、续航里程的配置需求适配不同的电池模块数量。

韩国政府对EV和FCV支持力度很大,政府掌握的资源,都分配给现代和韩国三大电池企业(LG化学、SKI和三星SDI)。

因为在中国市场燃油车受到的挑战非常大,现代对于率先启动800V新技术,决心很大,动作也比所有对手都要快。这一点引人注目。现代和起亚目前都将产品向800V的E-GMP平台上迁移(7个800V车型、4个400V车型)。这样一来,在2025年到来之前,就会形成局部技术和性能优势。

以往对技术最激进的特斯拉,上800V的传闻也是影影绰绰。可见一旦形成市场优势,难免对全新技术持谨慎态度。简单说,就是越赚钱的业务,越难以下决心改变。

本土市场和政策支持

韩国政府要求2025年本土电气化车型(HEV、EV和FCV)销量要占据50%,2030年占据80%。这是迄今为止看到的最激进的规划。

匹配这么大的销量,基础设施必须配套的充电设施,要达到车辆总数的50%;而超级充电桩要达到“普及”的程度,即在城际高速和市政道路都需要广泛部署。

从中可以看出,现代起亚的“2025战略”和韩国政府的规划一脉相承。政府很可能根据现代和三家电池企业的能力建设,来做整体规划。

由此,现代就把自身战略目标的达成,与政府规划深度捆绑。对于中美欧各国来说,简直不可想象。政策规划是站在产业发展的全局角度进行顶层设计,企业只能尽力去适应。而在韩国,两者似乎事先进行了某种协调。

现代是否参与政策规划,缺乏证据。但至少,现代可以充分享受政策便利,还可以借助政府采购、政策资金支持,实现自身战略构想。当然,它也必须承担国家的一些政策落地义务。总体说来,现代在韩国的这种特殊地位,令其它跨国车企很羡慕。

别的不说,一系列公共充电桩和超级快充,现代肯定吃掉大部分订单。在这一刻,我们理解了现代为什么赌性这么强,本土政策支持和市场给了它很多底气。韩国汽车市场大致在200万辆的级别(今年可能掉到184万辆左右),只要守住本土,现代就保有旱涝保收的基本盘。

“2025战略”意味着大笔技术研发和落地开销,势必在很大程度上影响原有路径的演化。现代在新技术应用上提速,将把整个产业的电动化节奏带起来,更显得德国和日本企业转向电动化有点慢。

与LG的合作,持续但有距离

不过,现代意气风发的电动计划,从去年开始出现了值得担忧的问题,那就是KONA EV电池召回,是否会影响现代与LG化学之间长达20年的合作。

KONA电动车已经有十几例自燃事故,一开始主机厂和电池供应商的意见就不一致,现代认为是电芯隔膜的质量问题,而LG则坚称与电芯无关。

双方都倾向于更低成本的解决方案,通过升级BMS(电池控制系统)软件、优化电芯工况来解决问题,但升级之后的产品再次出现了自燃。

现代决定二次召回,共计25564辆KONA EV,并更换整个电池包。而双方并未就召回费用达成协议,主机厂作为第一责任方先承担成本,回头再向LG主张费用。

在通用汽车也对搭载LG电芯的产品召回之后,LG方面的态度出现软化。值得一提的是,更换的新电池包,由SKI提供,而当时SKI正和LG在美国打一场诉讼标的高昂的官司。

在此事之前,现代已经着手挑选二供,甚至三供。其目的并非和LG脱钩,而是增强电池供应链的可靠性。

去年开始,现代欧洲在捷克工厂的EV产能,由SKI供货,SKI在捷克也部署了产能。

从去年晚些时候开始,现代开始为E-GMP平台下新车型搭载的电池,进行公开招标,遴选供应商。2月份,SKI和宁德时代共同成为第3批供应商。相关车型2023年才会推出,因此,相当于一纸“期货合约”。

第1批和第2批订单,则分别属于SKI和宁德时代,订单金额分别高达89.4亿美元和143亿美元。在前3批订货中,LG一无所获。不过,现代与SKI的合作,必须避开美国市场。ITC(美国国际贸易委员会)已经对SKI宣布了10年禁令(有2-4年缓冲期)。这样一来,现代必须考虑美国供货问题。

这段时间,应该是现代与LG 20年合作关系的低谷。LG化学的崛起,正是由于10年前拿到通用汽车和现代的订单。现在,双方关系走到十字路口。

今年7月底,现代和LG能源(LG化学拆分出来的电池业务子公司)宣布在印尼建立一家合资电池工厂,双方股权对等,共同投资11亿美元。这样一来,不愿意看到两家拆伙的韩国政府松了一口气。

值得一提的是,双方早就谋划在印尼布局锂电池产能,因为这里的镍和锂资源都很丰富,而且容易开采。双方的召回争执,没有影响既定合作,这也反映了现代对处理供应商问题的长远思路。

郑义宣掌舵的现代汽车,对于未来技术投资的思路很清晰。飞行汽车、氢能源等技术,在2-3年内无法对现代的商业运营产生实质性帮助,它们都处在远期布局的阶段。

而电动事业,则事关现代在2025年是否还能保有全球前十大车企的位置(虽然目标是前三)。在纯电平台+高端电动+大规模基础设施投资带动下,现代以本土基本盘为出发点,与中美欧的能源政策高度合拍,将继续坐稳当地主流品牌的地位。

基于E-GMP平台的系列电动产品逐渐到位后,现代也有望打破中国市场份额渐次下滑的境地,迎来“反击时刻”。所谓中国战略位于欧美之后,对现代而言是不现实的。

率先将800V新技术用于量产(“三电”系统和充电设施都要匹配),只能算技术上敢赌;现代把10年利润都押在未来技术投资上,这种战略级别的孤注一掷,在跨国车企中独一份。用不了几年,我们就能看到,现代的业绩是否配得上它对胜利的渴望。(文/《汽车人》孟华)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。