续航再长,绕不开安全的底线;智能再强,抵不过生命的重量。

文 / 吴毓

上周六一早就接到同学电话,问我理想Mega能买吗?说原本计划今天去提车,现在却犹豫还要不要提。

仍在重启的大脑,里面的浆子瞬间变成了游离氧化钙:转了看了试了谈了,车型选了颜色爱了配置码了定金交了……现在就等临门一脚了,您却跑到观众席最后一排,举20倍望远镜看不清裁判手势的地方,问我今天宜不宜进球?

打着哈欠穿着袜子输入关键词,忽然感觉我的大脑有点反应不过来了。

好好的车,走着走着突然就烧起来了;不是纸捻儿烟媒子那样慢慢地烧,而是1秒火星冒、3秒火花卷、9秒火苗抱的大场面;即使是去年3月提车,满打满算也不到20个月,说没就没了?就天空飘过500个字,这回也得算大事。

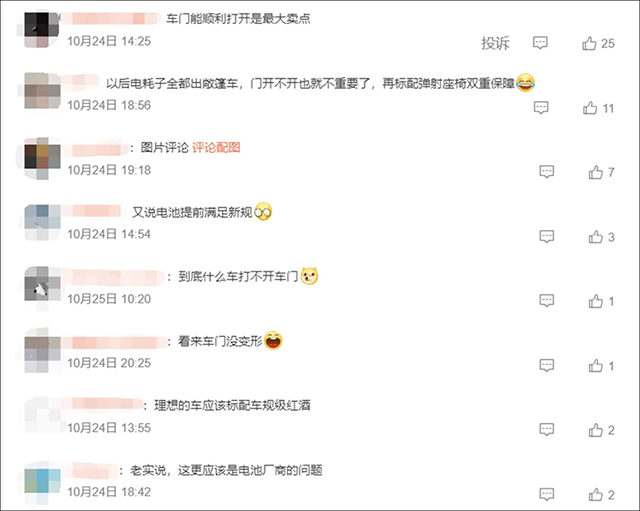

人确实没事,车确实没了。而后续的发展愈发吊诡,当事人律师、品牌回复,以及网络吃瓜,都将重点放在了“车门是否顺利打开”上。

什么时候,我们对世界的友好、对彼此的宽容,已经进化到这种地步啦?明明是电池自燃的严重事故,却本末倒置地围着车门较劲。

更荒唐的是,竟然还有人趁机蹭流量,让两个孩子系好安全带坐在宽敞的后排,然后开门、解带、撒腿跑——演习浴火逃生的“戏码”。

我觉的自己脑子有点乱!这已经不是诡异,这简直是特喵魔幻,罗琳阿姨也不敢这么写,龚大姐也得绷一下才能开腔。

拨开荒诞的迷雾,不难发现,这事的核心就是电池热失控。可偏偏所有人都对“失控”“自燃”避而不谈,一股脑扎到“车门”上又挠又揣。

确实,分析研判热失控,需要专业结构拆解检测,也需要品牌助力提供数据——电芯质量、电池热管理、热管理回路、底盘和电池包防护……需要检测的地方很多,需要等待的时间很长,而且经常等着等着就忘了,就像走着走着就散了,只剩下一地模糊的记忆。

再看数据发布的现状,缺陷产品召回技术中心的专家,分享新能源汽车火灾事故数据,是用“企业报告的”;国家消防局公布的新能源汽车自然数据,同样是用“有报警记录的”——主打一个如果你不说,我就不问,绝不问,不问……

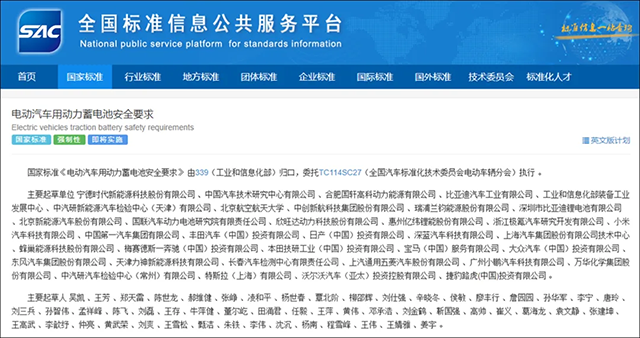

早在今年3月,电动汽车动力电池的新国标就已出台,将“不起火、不爆炸”,从技术储备升级为强制性要求。

将于2026年7月1日实施的新国标,要求电池包在触发单体热失控后,整包电池需在至少2小时的观察期内保持无起火、无爆炸,且乘员舱温度≤60℃且无烟气侵入,为人员逃生提供更充足的时间和安全环境。

但即便是参考旧版国标,也明确要求“热扩散触发后,电池系统应提供不少于5分钟的安全时间窗口,在此期间不起火、不爆炸,以便乘员安全撤离”。而此次自燃事故,连“5分钟逃生”的“及格线”都未达到。

需要强调的是,国标这件事,仅仅是产品安全与可靠的下限。如果将“车门正常打开”作为“安全合格”,将“成功逃生”作为“功德浮屠”,那不仅是对乘员生命的漠视,更是对整个汽车产业的戕害。

说到底,关于“车门能否顺利打开”的争论,本质上是双方对于舆论话筒的争夺。有了矛盾,就要分出黑白,当TNT和打火机就位,流量的爆发也就水到渠成。

一方强调“后排电动车门无法开启,仅能从副驾逃生”,精确戳中公众对于安全的焦虑,可以通过舆论关注为自己正确对抗强势方的筹码。

另一方则宣称“车门顺利打开”,巧妙将焦点从“自燃事故”转移到“安全逃生”,完美避开了隐在舆论之外的软肋。

中国新能源汽车的“遥遥领先”,不该只体现在续航里程突破、智能座舱炫酷等显性指标上,还应体现在电池安全有保障、故障响应够及时等隐性能力上,更应体现在品牌与公众都能正视问题、正视缺陷的坦诚心态上。

续航再长,绕不开安全的底线;智能再强,抵不过生命的重量。

公众舆论关注“车门能否打开”,不是对汽车产品、对汽车行业的“宽容度降低”,而是对“生命安全不能妥协”的另一种表达。当车企把“品质”与“可靠”当作不可逾越的底线,将”不掩饰问题“与”不回避缺陷“作为日常的行事原则,中国制造才真正褪去浮躁,具备走向世界市场、赢得全球信任的能力。

顺便说一句,上周日又问了准备提车同学,他最终没去:“老婆孩子和丈母娘都在车上,还是不太放心”。也是,除非送“辟火罩”或者传“凌波微步”,我也不敢出手,毕竟岁数越来越大,腿脚远不如年轻时灵活。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。