汽车的电动化/智能网联的大趋势,必然成为中国汽车品牌超越跨国汽车品牌的机会。表面上,这是一次产业革新带来的机会,但真正起到作用的,是思考模式的差异。

◎ 《汽车人》记者 张恒

在上海举办的2017中国汽车论坛上,仔细聆听“跨国汽车集团的中国发展战略”后,笔者深深觉得,中国品牌和跨国品牌的运营理念,有着非常大的差异。正是这种差异,使得中国品牌借助智能网联和新能源的大趋势攻城略地,终将完成从配角到主角的转变。

也不是说中国汽车在各个细分市场都能取得胜利。像BBA这样的豪华品牌阵营里,我们暂时就很难挤得进去。其实,日韩在向豪华品牌的进阶上,成果同样乏善可陈,只有雷克萨斯相对拿得出手,但相比BBA还是有不小差距。中国企业不同于日韩企业,尤其是在运营理念方面——在向豪华品牌的进阶路上,我们会更难。

在论坛上,与会的嘉宾都在委婉地吐槽跨国企业的汇报和决策流程复杂,效率低下。他们认为,只要有足够的自制权,不用向总部进行漫长而繁琐的汇报和批示,便一定可以做得比现在好得多。

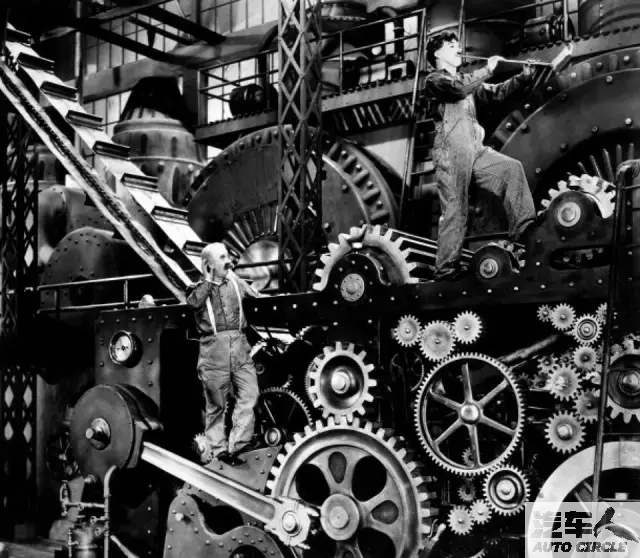

表面上,是跨国企业不够灵活。可我们看董事会的治理规则,看跨国企业的内部控制,看全球最具影响力的机构——美联储和联邦公开市场委员会的运营机制(详见伯南克著作《行动的勇气》),你会发现一切都是类似的……都是权利被层层控制。在我们来看,不够灵活、不够效率。但整个运营制度,仍然是以工序流程为核心——我称这种理念为“大工业思维”。

不是否定大工业思维。恰恰相反,大工业思维有很好的一面,当然也有缺点,问题是你想要的是什么?决定放弃什么?

这个世界的任何事情都是如此。在物理学上,物质在诞生之初也伴随有反物质。大工业思维的核心是“过程控制”,以得到风险最小的结果,并能够连续输出标准化的结果。如果结果不对,可以细化到每一个流程去调节,以求能够精确定义问题。过程不断改进,经验被量化成为数据,最终积淀在企业内部,能力也就沉淀在了企业里,而非某个人或某个团队身上。所谓“铁打的营盘流水的兵”,其实都是大工业思维的结论。

中国的企业时间短,没有经历欧美百年的工业时代,思维完全不受束缚,觉得怎么好使就怎么用。伴随30多年的经济飞跃,信息时代的来临、互联网技术的兴起,再加上我们的文化更重视权力、效率和结果。这就使得在效率和灵活性上远超过跨国企业,成功也比失败多。

反观,如果没有经济高速发展,而是经济下滑,大工业思维控制风险的优势就能体现。如果没有信息时代的各种工具,我们的效率优势也不会被如此放大。

在目前这个特有的时代背景下,中国人不受禁锢的做事和思维方式,相比跨国企业,在某些方面占据了优势。具体在汽车工业,这种优势的效率和灵活性已经得以体现。如果在以互联网技术为主导的智能网联和自动驾驶的技术领域,中国企业追求效率的做事方式,优势将更为明显。

所以,汽车的电动化/智能网联的大趋势,必然成为中国汽车品牌超越跨国汽车品牌的机会。表面上,这是一次产业革新带来的机会,但真正起到作用的,是思考模式的差异。

但换一个角度再看,大工业思维是非常标准的科学思维,贯穿了理论、逻辑、分类、数据的严密;而权力、效率和结果,则是动物世界里不灭的行为准则。在向着“可规模化高端制造”前进的过程中,我们的思维方式就可能成为障碍。我们说,德国人和日本人死板,做事不灵活,一个人代表了一个环节;但不灵活恰恰意味着个人对整套工序流程的看重,正是大工业思维深入了骨髓。所以,日德的可规模化的高端制造业是全球最好的,品牌是最高端的。

中国企业做事追求高效灵活,看起来好用,却有着天然的瓶颈。无论是小米还是美的,都可以做到一定程度的物美价廉,却做不成高端精品。中国的汽车行业,虽然很多合资造车,但在骨子里,多少有些排斥大工业思维下的方法论。(《汽车人》记者/张恒)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。欢迎转载,请务必说明出处及作者,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。