购置税将进行“税法平移”,是税改成果和法治进步的体现。而从中短期来看,新法对新能源汽车的影响力将超过燃油车。

◎ 《汽车人》记者 黄耀鹏

我国即将对车辆购置税立法了?那我们此前十几年缴的,难道是假的车辆购置税?

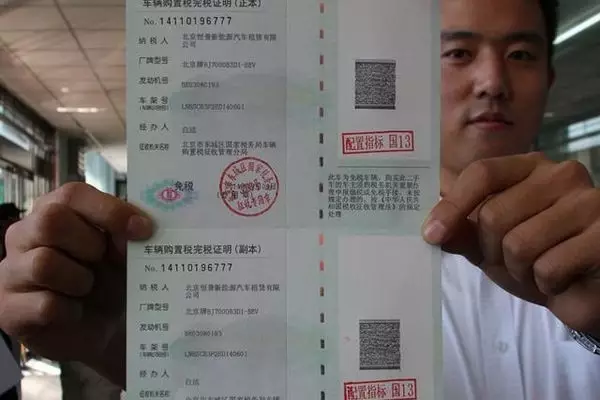

不错,此次《中华人民共和国车辆购置税法(征求意见稿)》,正是为了替代17年前颁布执行的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》。改变了长期靠“暂行条例”征税的尴尬局面,符合“税收法定”原则,是税收体制的重要一环。

从征缴额度上来看,车辆购置税虽然属于国税,但并非重要税种。自“条例”2001年生效以来,累计征收额度22933亿元,平均年增17%,其中去年征缴2674亿元,仅占全年税收的2.3%。在老百姓的日常生活中,占据的地位不高。而去年成品油征税(费)则为9880亿元左右,是购置税的4倍还多。因此,在“税改”日程表上,车辆购置税排得相对靠后。

“条例”一般由国务院或其下属部委起草、颁布、执行;而一旦上升为法,颁布机构就变成人大或人大常委会。法律起草仍由财政部、国税总局负责,一旦人大通过后,修法程序要比条例复杂得多,其法律地位也不可同日而语。

轻微的“减税”调整

购置税由“条例”向法律转变过程中,并没有从总体上改变征收额度。财政部强调的是“过渡平稳”,即税率10%不变。不过,新的购置税法还是有微调,小范围缩减征收范围和额度。

首先,征税对象,由5类变为4类,剔除了设有固定装置的非运输车辆。对工程机械、非运输用途的农用机械等生产活动,算是利好。

其次,取消了“最低计税价格”的规定。按照财政部的解释,出于减少征纳矛盾的考虑。诚哉斯言,车辆购置税最大的问题在于,税务机关设立的最低价。

现在汽车市场机制已经成熟,虽有厂家指导价的存在,但市场价格变动频繁。不同地区、不同时间,价格都不一样。而一款车的销售全寿命期内,“最低价”岿然不动。对于一些上市几年的老款,成交价比税务局的“最低价”低的情况,比比皆是。不能按照实际成交价纳税,与税法条款抵触,有损税法的严肃。如果不断更动“最低价”,现在市面上几千款车,税务机关没有能力和市场随时保持一致。

既然当初“最低价”设立是为了防止串通逃税,十几年实践走下来,税务总局也承认“风险可控”,即逃税的情况少之又少,“最低价”失去了存在意义。同时,单方面加重了消费者购车的不合理负担。革除该项规定理所应当。

留了尾巴

不过,购置税对于计税价格的计算,旧有的一些不合理之处,仍然被有意保留下来。4种计税价格的确定方法中,对于进口自用车辆,应税价格=关税完税价格+关税+消费税。

显然,对进口车辆征收的10%购置税中,将关税和按排量消费税缴纳额,再度作为税基,予以征税。这种“对税征税”的设定,在会计准则中,通常只应在营业税、增值税和消费税上计提“税上税”。现在车辆购置税作为二级税种,一直默默搭乘“税上税”便车,属于对税法精神的滥用。“税上税”应该严格设立范围,不能任意扩张。增值税被剔除在购置税的税基之外,就是这一税法精神的体现。在车辆购置税里面,显然出现了双重标准。

对于进口车而言,税改立法后,注定不能避免“税上税”。这显然出于抑制进口消费、削弱进口车辆竞争力,保护国产车的目的。应该说,时至今日,这种做法的思路是落后而脱离时代的。算是给新法留了个尾巴,这很遗憾。

加强信息共享

征求意见稿还提出,税务、公安、商务、海关、工业和信息化等部门建立应税车辆信息共享平台和工作配合机制,提升征收效率。在税法立法中,共享信息具有普遍的现实意义。部门之间条块分割,信息不共享,可能造成偷漏税(重复计税不大可能),损害了国家利益。

税法本身并不提供“如何”建立信息共享平台的具体指导方案。需要在国务院主导下,协调建立联动机制,并由信息化部门提供通用平台技术手段。在房产契税和交易税上,信息共享平台已经得到有效应用,实现了全国范围内信息共享。车辆购置税因为是小税种,一直没有得到重视。现在法律上予以明确规定,有助于实现征税公平。

同时,对于新能源车的购置税减免,征求意见稿提出,授权国务院,由后者决定“暂行期”有多长。不但给新能源消费市场吃了定心丸,也第一次从法律上明确了该税法执行的主体,实现了法律逻辑上的自洽。

总的来看,瑕不掩瑜,购置税将进行“税法平移”,是税改成果和法治进步的体现。中短期来看,新法对新能源汽车的影响力将超过燃油车。(《汽车人》记者/黄耀鹏)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。