华为做出不进入汽车整车制造领域的战略决策,是高明的、特立独行的决定。

文/《汽车人》特约撰稿人 赵英

2019年以来,华为公司基本上不需要打广告。因为自特朗普上台以来,美国政府一直以打击华为公司为能事,穷尽各种手段,欲除之而后快。国际舆论场上,华为经常成为焦点,而且被置于放大镜下进行观察。

随着美国政府更迭,似乎华为的国际生存环境也将有所改善。近来高通等美国公司纷纷表示,芯片还是想卖,生意还是要做。

但是,最近几天华为吸引人眼球的一件事,发生在国内。

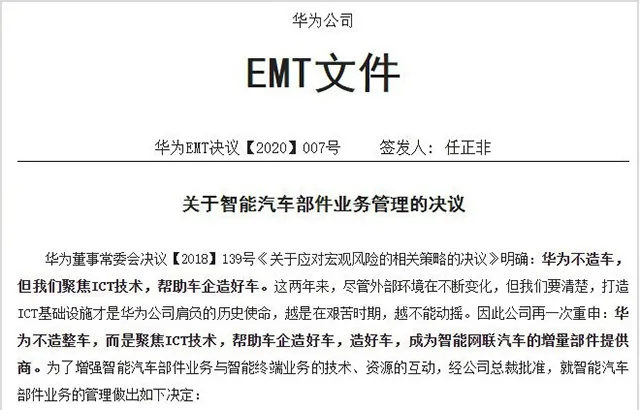

那就是,华为公司有正式文件流出,反映了华为在汽车领域的战略决策。文件明确:“华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。”该文件由任正非先生签发。有意思的是,在文末强调“以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位”。这种语气,好像华为公司内部开会,领导在会场发出指示。文件标明,本文从发文之日起生效,有效期为3年。

在此之前,有传闻“华为汽车已造出来了,明年底上市,12月或明年一季度发布”云云,引发骚动。

在笔者看来,华为做出不进入汽车整车制造领域的战略决策,是高明的、特立独行的决定。

首先,从企业发展、经营战略看,任何企业要持续生存、发展,必须聚焦主业,把力量集中于自身具有竞争优势的领域。如果盲目挥洒自己的力量、资源,必然导致“兵多而力分”,在哪一个领域也难以获得压倒优势。

企业发展最忌盲目跨领域躁进。由华为目前擅长的领域,进入整车制造领域,实际上是由电子通讯业跳入机械制造业,需要较长的适应、学习过程,时间成本相当高,风险相当大。

华为所处的领域,是当今世界竞争最剧烈、研发投入最大、技术变化最快的领域,如果匆忙进入整车制造领域烧钱,势必影响其在最擅长领域的竞争态势。

其次,华为在国际舞台上正处于尽力打破封锁,保全、健全供应链,坚守当前已有市场的战略防守态势。如果进入整车制造领域,千头万绪,势必顾此失彼。

再次,当前汽车产业正处于以新能源、智能驾驶引领的技术革命阶段,存在着较多技术不确定性。在这种背景下,与其深入到汽车技术变化的各个环节,不如在ICT技术深耕,通过在汽车技术革命的核心环节、关键技术领域获得影响力、话语权以及丰厚的利润。

在汽车产业新技术革命中,电池、ICT技术是“中场产品”,任何主机厂均要依赖于主力电池厂家(这种状况延续多久,笔者不敢臆测)、ICT技术提供商。

正因为如此,华为在2012年前后从车联网切入汽车领域,把汽车智能解决方案作为发展战略路径,并且将触角延伸至智能汽车的核心领域,如硬件模组、芯片、软件、自动驾驶、5G通讯等。华为通过与其他互联网企业、汽车企业合作,已成为在这场技术革命中有影响力的玩家。

在这里笔者想起一个案例——科大讯飞。科大讯飞通过集中力量于智能语音系统,进入汽车产业,现在几乎所有主机厂的人机对话系统都是用的科大讯飞语音产品。

通过提供“中场产品”既可以避免市场的不确定性,减少风险,又可以集中力量在关键领域延伸影响力乃至控制力。

最后,从汽车产业发展历程看,产业的利润分配,逐渐由制造端向消费端(金融、销售维修服务等)转移。现在厂商在制造环节获得的利润越来越薄。中国汽车产业已进入以3%左右年均增速发展的时代,市场竞争趋于严酷。在这种情况下,进入对华为来说完全陌生的整车制造领域,背上巨额的重资产包袱,一遇风吹草动,挑战可想而知。

一个企业,要想成为世界级的优秀企业,要在国际、国内激烈竞争的市场中取胜,战略决策正确与否是决定性的。战略决策正确与否,取决于企业领导者的远见卓识。企业领导者是企业统帅,其余干部只是统帅部署下指挥打仗的将军。从华为不进入整车制造领域的战略决策看,华为有一个清醒、明智的统帅。(文/《汽车人》特约撰稿人 赵英,部分图片来源网络)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。