中芯国际9月4日宣布:斥资570亿元在上海临港建设新的生产线,月产能10万片,主营28nm及以上芯片代工服务。此举固然呼应了汽车产业缺芯的市场呼声,但也意味着14nm及更高制程布局将要延后。

文/《汽车人》孟华

9月4日,港交所上市的中芯国际(SMIC)突然发公告,宣布两件事:

一是董事长周子学因个人身体原因辞任董事长,保留执董,高永岗代理。此前高永岗为执董、CFO(首席财务官)和董秘。

二是斥资570亿元在上海临港建设新的12英寸晶圆生产线,月产能10万片,主营28nm及以上芯片代工服务。中芯国际股比51%,上海市出资25%,其余为第三方投资(应该已经有备选投资方了)。

两个消息是同一天,但并非一起宣布。午盘后宣布了后者,当天收盘后宣布了前者。显然,中芯国际有意冲淡人事变动带来的股价波动。

上海产能应对汽车缺芯

过去一两年,作为国内芯片代工行业龙头的中芯国际,一直非常活跃。这是过去12个月以来,中芯国际部署的第三次重大产能扩张计划,而且无一例外都和当地政府共同投资。

去年底,中芯国际在北京成立“中芯京城”,斥资500亿元新建12英寸晶圆产能,2024年建成后月产10万片。

今年3月,中芯国际在深圳首建12英寸晶圆产能(中芯南方),月产4万片,2022年生产。有人认为,中芯去年IPO,就是为了给中芯南方募资。

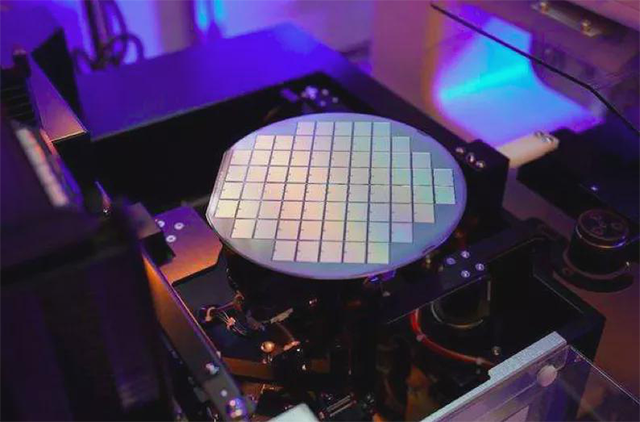

当前,中芯国际的家底(不包括上述新增),可以总计为“3个8英寸、4个12英寸”:上海一座8英寸厂和一座12英寸厂、北京两座12英寸厂、深圳和天津各一座8英寸厂、江阴一座12英寸凸块加工厂。截至2020年底,平均50万片/月(都折算成8英寸)。

中芯国际的新增产能,无一例外都是12英寸、28nm制程。这是为什么?

如果不是汽车芯片需求如今大幅短缺,而且预测未来数年都需求旺盛,上海28nm代工厂项目,可能压根不会上马。

新产能的设备从哪里来

但是,这些项目不是上马就完事了,土建相对好说,设备从哪里来?芯片生产链七大环节(设计、EDA开发环境、晶圆制造、刻蚀、封装、测试、设备)中,最终都要落到设备上。

一条芯片生产线上,有数十种、几百台设备。在中芯国际,海外设备占90%,其中美国设备60%,其余多为日韩设备;国产比例10%左右,都是技术含量较低的扩散炉、清洗机之类。每年中芯国际在美购买的设备和材料达50亿美元。

去年底中芯国际被列入实体清单后,美国半导体设备商阻断了向中芯国际供货。今年3月,美国允许中芯国际获得“成熟工艺的半导体设备”。美国没有明确“成熟工艺”定义,但业内一般默认28nm是成熟制程和先进制程的分野点。也就是说,中芯国际如果扩张28nm生产线,美国大概率不会阻挠。

但是,因为芯片生产和半导体设备的强绑定,先发的美国设备形成事实上垄断,国产设备很难形成系统性突破,只能单点供应或者跑跑龙套。

业内人士称,美国设备商给中芯国际提供的每一台设备,都要单独申请许可证,而拒绝也从不给任何理由。而且,审批流程可能长达半年。设备辗转到手,也可能错过重要订单,构成违约。

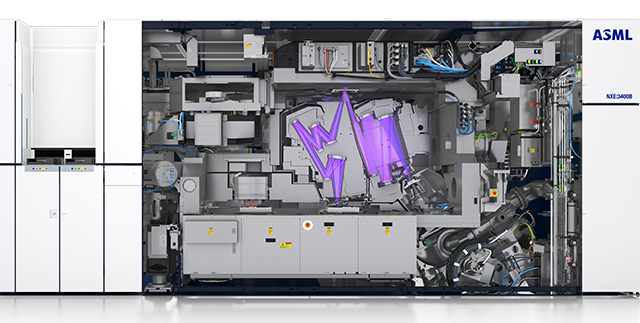

今年3月,荷兰阿斯麦(ASML)向中芯国际出口的DUV(深紫外光光刻机)设备也被美国施压,延期交付,尽管DUV比EUV(极紫外光光刻机)落后一代,不能进行7nm芯片生产,仍然被卡。

目前中芯国际的状况是,美国设备被卡,二手设备(主要来自日本)也被卡。后者原因则是商业性的。今年行情太热,以至于卖方搞起拍卖制。

二手设备一般只能用于40nm-65nm产能。而且,软件授权和维护得单独付费。而设备上跑的软件大多数是美国拥有,这样一来,即便买二手,仍绕不过美国许可证。

而当前国产设备上不来,原因是芯片制造向来讲究“定制化”生产,设备本身不是标准供应。每一代技术,都要在特定设备上开发,因此两者充分绑定。

对于国产设备商来说,以前连供应的机会都没有。芯片生产商不会冒着周期风险给国产设备商试错。现在中芯国际被制裁,国产设备商的机会反而来了。据说,上海微电子的刻蚀机,已经用于台积电的5nm生产线,是国产设备中唯一在先进工艺上的应用。

现在中芯国际产能大上马,国产设备商也拿到了订单,一条产线400-500道工序,现在国内厂商在某道工序上已经做到一半的占有率,但整体而言占比仍然很低,饭要一口一口吃。中长期看,中芯国际将重点依靠国产设备。

台积电与大陆半导体业竞合态势

当前,全国汽车产业,包含整车厂商和一级供应商都在指望芯片生产“脱美”化。另有传闻,美国正在排查“在美”与“非美”供应链漏洞。如果禁运28nm产线中的关键设备(并非整体禁运),中芯国际不应该感到奇怪。

此前舆论界有一种看法,认为若想完全“脱美”,只能以8英寸晶圆,生产90nm芯片。而中芯国际领衔的国内代工企业,大建12英寸产能的意图,是点亮“非美”化28nm制程。

其中的关键,就是28nm必须引入FinFET(鳍式场效应晶体管)工艺。目前存疑的是,上海微电子能否提供28nm主力适配设备。如果回到依赖美国设备的老路上,中芯国际投产计划很可能遭遇严重掣肘,三个新厂加起来投资1500亿元左右,且一级供应商客户翘首以盼,不容有失。

当前中芯国际的28nm月产能只有1万片,而台积电南京工厂扩产后月产能为4万片。中芯14nm产能更低,月产能只有3000片。预计FinFET工艺相关设备还是禁运。这意味着即便中芯国际产能扩充到位,也很难满足14nm需求,只能承接台积电做不过来的订单。

有人称整个中芯国际高层(除了周子学、吴金刚等少数人),是台积电的“叛将俱乐部”。从张汝京(中芯国际创始人,被台积电迫使离开中芯国际)开始,台积电打压的态度是一贯的。

如今,台积电虽然拥有大量一级供应商客户,也间接拥有大陆很多整车厂客户,但在对待中芯国际崛起的问题上,台积电与美国政府的立场非常接近。

美国无法全程压制

有意思的是,美国的狙击,集中在12英寸晶圆+14nm芯片产能上。对于更先进的制程,譬如10nm(相当于中芯国际的“N+1”工艺)、7nm、5nm,美国反而没什么发言权,用台韩设备就能解决。譬如台积电手里的7nm工艺,源自美国设备的比例小于10%。

因此,大陆芯片代工企业,包括中芯国际、华虹,此前的目标,都是全力导入7nm、5nm制程。但是美国相应提高了美国技术比例管制的门槛,美国技术比例小于10%也不能避免禁运。

当前,市场需求已经大量转向成熟制程。中芯国际12个月以来连续调整战略,决定先上28nm产能。对国内半导体代工产业战略路线,汽车芯片第一次构成决定性影响。

有很多报道说,中芯国际触及了7nm(其实就是N+1)。研发解决的是有无问题,而投资数百亿元的生产线,则必须讲究持续稳定性。如果只关注前者,就会对中芯国际花上两年的利润,在上海建这么“落后”制程的生产线,感到不解。

我们了解到,中芯国际正在追求更缩微制程的开发,规避美国对14nm工艺设备的钳制。虽然中芯国际的“N+1”工艺,性能上还不如台积电EUV+浸没式7nm制程,但毕竟优于英特尔的10nm。更重要的是,“N+1”实现依赖FinFET,依靠的是国产设备供应商(芯动科技),而非荷兰或者美国供应商。

中芯国际在上海建厂,其调整的出发点,也在于汽车芯片对应的成熟制程工艺,中芯国际更有把握。这么做,固然呼应了汽车产业缺芯的市场呼声,但也意味着14nm及更高制程布局要延后了,突破美国在14nm附近的压制也要延后。再往前发展,美国干预能力将直线下降(毕竟10%的设备更容易替代)。

尽管汽车市场的中期需求,又一次干扰了中企打破技术封锁,不过好消息是,国产设备商开始以“建制规模”加入供应链。如此算来,中芯国际此举,对大陆芯片产业链的整体影响,仍偏于正面。

(文/《汽车人》孟华,部分图片来源:中芯国际、上海微电子官网)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。