有谁能够料到,已经是稳居全球第一大汽车生产国的中国,又在酝酿新一轮的合资。不到半年时间里,法国PSA与台湾裕隆的在华合资项目分别落地,甚至就连斯巴鲁、捷豹、路虎这样的小众品牌也迫切地表达出了合资冲动。这不难理解,国内汽车市场在全球一枝独秀,中国市场地位当然步步高升。

不仅是销量,中国对跨国车企的利润贡献也同样可观。据了解,今年上半年,仅大众汽车一家,其全球利润超过一半都是来自于中国。或许这正印证了那句流行语:中国人多、钱多、速来。

不仅是新晋的合资汽车企业,前8个月里几乎所有跨国品牌都在华加大产能、扩大投资。然而,我们并不能一味指责外资品牌对国内汽车市场的开垦过度。实际上,某种程度上,本土汽车企业的合资意愿甚至表现得更加强烈。仅以斯巴鲁来说,在前后不到两个月时间内,包括上汽、北汽、一汽、奇瑞、江铃在内的5家汽车企业,分别传出了将与斯巴鲁在华合资生产的消息。对一个进入中国已超过6年、至今年销量不到5万辆的小众品牌而言,本土汽车企业期望合资所表现出的高昂热情,估计连它自己也感到意外。

究竟该如何看待这股新的合资热潮?虽然中国汽车业已经走过了合资初衷“用市场换技术”的年代,但我们依然必须警惕,部分合资项目特别是小众品牌所谓的本土化生产,只不过是简单的的组装代工,这种合资流失的不仅是关税与技术,更多是本土汽车企业发展自主的意志与恒心。

一切为了利润

对汽车业稍有了解的人士都知道,就在几年前,国内汽车业还在为合资是否用市场换来了技术而争论不休,随着2008年前后一大批本土车企崛起,这个话题似乎有了定论,很大程度上,正是过去近20年合资项目的积累,才得以诞生了奇瑞、吉利、奔腾等发展较快的自主品牌企业。但值得注意的是,虽然自主品牌在乘用车市场份额已经三分天下有其一,但本土企业总体自主创新能力差、自有及关键技术落后等问题,并没有从根本上得到解决。更重要的是,自主品牌基数小、盈利能力薄弱,依然是制约本土企业发展自主品牌最大的软肋。

根据上半年各车企发布的业绩报告,中国车市依然是全球车企最赚钱的市场,根据各上市车企半年报,净利润普遍出现大幅增长,但值得注意的是,包括上海汽车、一汽夏利、长安汽车等上市车企,由于有旗下合资公司资产置入,其利润增长主要来自于合资车型产品的销售收入,合资品牌仍是盈利的主要来源。

据了解,上半年上海汽车的利润同比增长则达3倍。其中,仅上海通用就贡献超过300亿元的销售收入。同样,在马自达6、睿翼和奔腾等主力轿车的热销带动下,一汽轿车也实现了销量和收入的同比大幅增长,在去年同期5.35亿净利润的基础上翻番增长。

更有说服力的来自于丰田,虽然丰田品牌上半年颇多周折,但对于上市车企一汽夏利来说,旗下的最主要利润来源还是公司参股的天津一汽丰田。据报道,上半年一汽夏利旗下产品销售同比增长仅为12.28%,远低于行业41%的平均增幅,但其业绩却大幅提升,很大原因在于公司参股的天津一汽丰田产盈利能力提升,向公司贡献的投资收益较去年同期增长所致。

在港上市的华晨中国日前也发布公告称,预期今年上半年将会获得净盈利,而去年同期则为亏损。同样,华晨盈利主要得益于公司间接持有50%权益的华晨宝马盈利贡献增长超出了市场预期所致。上半年,宝马在华销量同比增长超过了50%。

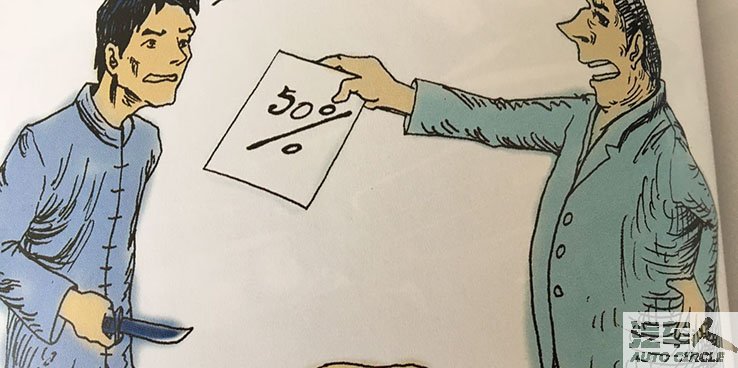

合资与本土品牌盈利能力上的巨大差距,正是车企热衷合资的最好注解。一位本土品牌负责人曾这样解释:“通过合资多挣钱,然后再把挣来的钱投入到研发领域,这是发展自主品牌、掌握核心技术的另一条路。”

国产还是进口

或许我们不应过多质疑本土企业发展自主的意志和恒心,但正如上文指出,在巨大现实利益面前,又有谁能够抵抗眼前的诱惑。道理对跨国汽车品牌来说亦然。在面对全球最大、利润最丰的中国车市,又有谁能够克制住扩大化生产带来的诱惑呢?特别是经过前两年的全球金融危机后,不仅通用、丰田这样的巨头遭受冲击,其他二线汽车品牌也难能幸免。与此同时,中国车市不仅在购买能力和总量上数字惊人,同时还具有极大的消费递进性,让各种消费档次与技术水平的产品都能找到适合自己生存的空间。因此,在一线跨国品牌相继落地之后,二线品牌或卷土重来,或寻找新的合作伙伴,也就不难理解。 还仅仅是两年前,很难想像斯巴鲁会准备再次本地化生产,而如今相关它的国产消息已是满城风雨。对于类似斯巴鲁这样的小众品牌而言,“整车特征”办法的取消或许是最大的福音。

在“整车特征”办法取消后,这些小众品牌有了快速低成本国产的可能。政策取消后,不仅放松了对40%国产化比例的限制,同时进口散件的关税从25%大幅降低至10%,因此进口散件组装整车成为可能,甚至比直接进口整车成本更低。

对斯巴鲁而言,最理想的方式或许是通过在华合资建设一条生产线,然后直接进口散件进行组装生产,这样既能够实现“国产”,又能获得出口散件的利益,最终名利双收。

应该说,国产化意味着引入更多车型,税负更少以及价格更低,多少会拉近了与普通消费者门槛。但对于部分国内高档车消费者来说,价格并不是决定购买的最主要因素。但对于小众品牌来说,国产并不一定就是最好的选择。

长期以来,“原装进口”在国内消费者心中多少就是品质的象征,不菲的价格同时意味着高人一等的消费购买力,这些都推动了进口产品在国内具有更多的含金量。这就好比国内早已能够制造品质丝毫不逊于原装的Gucci皮包,但趋之若鹜的消费者认准的还是它的舶来性。

特别是对于小众品牌来说,最关键的是保持自身品牌的独立个性。就上述提及的斯巴鲁、路虎等品牌来说,这些品牌在中国的品牌定位与国际通行规则并不相符。作为一个年销量不足60万辆的小车企,虽然具有水平对置、全时四驱的技术特征,但斯巴鲁在国际上的品牌定位也就是大众型乘用车。而对于路虎品牌,品牌含金量在国内更是被放大了数倍。这些小众品牌能够在中国被拔高的很大原因,首先是高价进口造成的稀缺性,而不是品牌本身具有多么强的影响力。实际上,根据不同版本J.D.Power.测评结果,这些小众品牌无论是产品品质还是服务满意度测评,都很难有上好的表现。

实际上,即使对于奔驰、宝马、奥迪这样已经在华大规模生产的高档车品牌来说,进口仍然是不可或缺的重要部分。从上半年销售数据来看,奔驰在华销售将近70%的产品来自进口,宝马进口与国产的比例达到将近50:50,而对于拥有强大本土化生产能力的一汽奥迪来说,眼下最重要的一个工作就是:扩大进口车车型数量和销售比例,进而维护奥迪品牌的高端属性。

另一个更极端的例子来自雷克萨斯,雷克萨斯是否国产?何时国产早已成为业界最具悬念的话题。实际上,除了在加拿大生产的RX系列车型,雷克萨斯全球都只有一个位于日本田原的工厂。尽管雷克萨斯在美国年销量高达30万辆之多,尽管丰田在美国已经拥有6个工厂,但在美国销售的绝大多数雷克萨斯产品,还是来自于日本进口。个中原因,除了保持高端产品质量稳定性的考虑之外,维护产品形象、保持较高利润等因素,都是决定不在美国产的原因。

期待合资新局

新一轮的合资热潮中,市场形势与30年前已经发生了根本性不同。外方很难再拿技术要挟,因为几乎所有跨国公司都已在中国安营扎寨;本土企业不再是附庸,自主品牌已经占绝了近乎13的市场份额。与之前相比,双方的目的变得更加透明:跨国企业不必再承担教徒弟的道义和责任,对中方而言,舆论也不拿“用市场换技术”来说事,新一轮合资,真的就可以如此百无禁忌了吗?答案显然是否定的。

乐观来看,经过30多年的合资发展后,中国汽车企业深层的实力与跨国巨头仍有不小差距。我国虽已成为世界第一大汽车制造国,但并非汽车强国。即使自主品牌已经三分天下有其一,但绝大多数都蜗居在经济型轿车市场,高附加值的中高端市场几乎绝迹。除了市场容量大,中国市场吸引外资的另外一大原因在于,劳动力成本较低、环境要求低风险,与之相伴的则是核心竞争力的匮乏。

事实上,很难判断合资初阶段“市场换技术”的成败。如果没有30年前引入跨国企业,中国汽车业目前还很可能在低水平制造阶段徘徊。前30年的合资充分利用了改革开放的大环境与全球汽车产业重心东移的契机,的确促进了中国汽车从无到有的快速发展,在这个过程中,包括上汽、一汽等部分中国汽车企业也在与跨国公司合作中获得了一定的技术。前不久上汽与通用联合开发具有共享知识产权发动机的案例开创了国内合资合作的新局面,但必须看到,获得技术的依然是少部分,目前为止,除了不断引入的产品外,国内汽车业整体并没有获得实质性好处。甚至业内忧虑不断,合资企业有沦为跨国品牌在华代工厂的危险。因为不少合资企业中方在资金积累、人才培养等方面的收益,更多是合资汽车企业在发展过程中产生的外溢,甚至有企业发展背离了合资学技术的初衷,片面走上了追求短期经济效益歧途。 如果新一轮的合资按照以往定势发展,势必难以走出以往的局限,更不会出现突破性的自主创新。当然,前景并不总是令人悲观,正由于中国市场在跨国车企布局中独一无二的不可替代性,任何一个车企都难以承受失去中国市场之重,因此,中方比以往拥有更多与外方谈判的资本与底气。

与30年前相比,国内汽车业更应该思考“我们到底需要怎样的合资汽车企业”。合资本来是一条学习国外先进技术、提升技术实力的途径。特别是在当下环境下,新的合资企业能够获得产品的开发流程和体系,那么无疑是值得鼓励的。但如果忽略了在合资中提升自己,依然局限于通过合资引进产品谋求销量和利润的话,那么再多的销量和利润都不过是为他人作嫁衣裳。

(作者/管宏业)【版权声明】本文系汽车人传媒独家原创稿件,版权为汽车人传媒所有。欢迎转载,请务必说明出处及作者,否则必将追究法律责任。