可以预计,未来20年,中国将逐步接近成为高收入国家。在此之前,出口与投资将继续发挥作用,但跑了30年的老引擎将愈发乏力,“一带一路”这个新引擎将发挥更大的作用。

◎ 《汽车人》记者 管宏业

在上任足足四个月后,特朗普终于将双脚踏出了美国国土,开始了上任以来的首次出访,他也因此成为自里根以来最晚出访的总统。如果说特朗普将重心转向国内而留下了全球贸易领导地位的真空,某种程度上,中国正决心填补这个空白。

5月14日,近30个国家的领导人,以及包括国际货币基金组织、世界银行的负责人等,近1500名各国代表齐聚北京,参加由中国发起并主导的“一带一路”高峰论坛。

“一带一路”是一个雄心勃勃的战略,它规划了大约9000亿美元的投资,计划通过兴建基础设施,通过陆路和海路把中国与中亚、欧洲和非洲连接起来。观察者认为,通过实施长期地缘经济战略,中国有可能将改变全球经济的重心,带来一个更加扁平、拉近距离的世界。而这与更情愿“宅”在家里的特朗普形成了鲜明对比。

将目光拉得更远一些——在巴基斯坦瓜达尔港,中国投资460亿美元的瓜达尔港已经开始运营,中国货物从新疆喀什经陆路到瓜达尔港出海,中巴经济走廊从概念转变为现实;在老挝的崇山峻岭中,成群结队的中国工程人员在开山拓路,用以修建一条长400公里的铁路;在印尼首都雅加达,连接首都与万隆的雅万高铁正在紧张施工,这是完全采用中国设计、标准与施工的高铁项目,建成后将成为东南亚第一条高铁⋯⋯这些大规模基础设施工程,以及横跨亚、非、欧等地区其他数以百计的项目,形成了中国雄心勃勃的经济和地缘政治计划的支柱。《纽约时报》评论认为,中国的“一带一路”以国家意志为主导,以庞大的生产能力为触角,在一个并不擅长的领域里,创造出深厚的经济联系和地缘政治。

大国阳谋

仅仅一年时间后,G20峰会在杭州举行时的盛况在北京重现。29位外国元首和政府首脑以及70多个国际组织参加,包括美国、加拿大以及英德法日等也派代表前来参会。一项由中国首倡的提议得到如此广泛支持和认同,显示出的不仅是外交和政治的胜利,“一带一路”倡导并反映出的是世界共同利益。

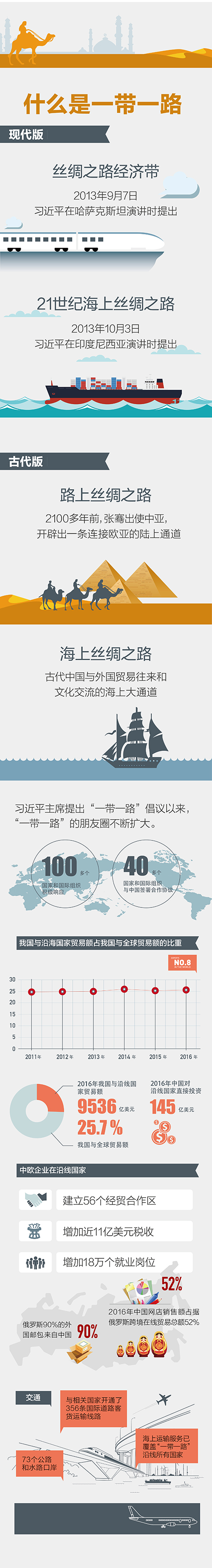

虽然对于外国人来说,One Belt One Road(“一带一路”的英文译名)听起来颇为陌生,但“一带一路”自古有之。穿越欧亚大陆间的草甸、荒漠和高山,千百年来中国与中东、欧洲的商人探索出多条连接亚、欧、非几大文明的贸易和人文纽带。19世纪,德国地理学家李希霍芬将其命名为“丝绸之路”。

也正是得益于中国和欧洲之间的往来,中亚和近东多个地区发展成了富裕的商业中心。如今,随着中国寻求建设“一带一路”,并以此作为标志性的外交政策,这些国家希望中国再次给它们带来财富。

2013年,中国正式宣布启动“一带一路”项目,这喻示着,过去韬光养晦的时代已经过去,如何有效扩大对外影响力成为新的国策。能否将中国不断崛起的国力和软硬实力最远投射到东非地区,将中国和沿线国家串联起来,成为“一带一路”成败与否的关键。

当然,这个过程中最关键的一点,是如何说服沿线国家正确理解“一带一路”的正确内涵。从国际上的反应看,美国和澳大利亚等国认为中国此举是为了应对亚太再平衡;周边国家基于现实利益考虑,认为是搭车良机。不管如何理解和对应,由于中国实力这一有目共睹的现实,很少有国家认为这是一个可以不予理会的单方倡议。中国现在面临的一大挑战是:学习如何做具有地区领袖气质的大国与强国。

2000年前,老子在其《道德经》中阐述道,“治大国,若烹小鲜。”2013年3月,习近平主席在出席金砖国家领导人第五次会晤前夕接受采访时,针对治理国家之道时再次提出,要有“治大国如烹小鲜”的态度。大国的处世之道迥异于小国,对于大国与强国来说,应有足够的自信展示自己的真实面目。新一届中国政府在推动中国崛起的进程中,制定了对内对外的发展计划,对内主要有带动长江经济带与京津冀协调发展两大国家战略,对外则是“一带一路”战略,并为此进行了大规模全方位的投入。

如此大手笔的投入,势必引发周边国家的猜测和不安。面对外部种种疑虑,习近平用6个“不”回应:“一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重来;不会干涉他国内政,不会输出社会制度和发展模式,更不会强加于人;不会重复地缘博弈的老套路;不会形成破坏稳定的小集团。总之,中国是真心相信,以中国巨大的体量与能力,通过“一带一路”的实施,带动周边一批国家协同发展是可能的。中国应有信心、声音洪亮地昭告世界:“一带一路”正是中国对外战略的大国阳谋。

全球化2.0

“一带一路”倡议,与特朗普当选后提出的“美国优先”原则形成鲜明对比。今年1月份,当特朗普宣布退出“跨太平洋伙伴关系”(TPP)之时,习近平主席在达沃斯论坛上发言称,“搞贸易保护主义就是把自己关在黑暗的房间”。

随着美国保护主义论调日盛、英国退出欧盟,全球化正遭受更大的疑虑与质疑。贫富分化、南北差距等问题阻碍世界一体发展。正如习近平所说,世界那么大,问题那么多,国际社会期待听到中国声音、看到中国方案,中国不能缺席。

在全球化貌似退坡的形势下,“一带一路”对挖掘新的经济增长点、促进全球经济协同增长无疑具有重要意义。它将摒弃西方所主导的陈旧组织规则,目标是重塑全球经济秩序。美国《财富周刊》评论文章认为,中国的“一带一路”倡议,将引领新的全球化2.0。

机会比预想的挑战更大一些。尽管存在着地缘纷争、宗教极端势力等诸多不确定性因素影响,但乐观人士认为,基于中国国内几十年来发展的经验,“一带一路”将获得成功。这个经验就是:通过大手笔的基础建设投入,将经济发展推入高速挡。澳大利亚国立大学教授Jane Golley就是这么认为。“‘一带一路’正在做的是中国最擅长做的事——政府支持的基础设施项目”,她认为,通过实施长期地缘经济战略,中国将有可能改变全球经济的重心。

当然,中国承诺建设的新项目投资可不是小打小闹,与之相比,此前金融危机时期国内救市的4万亿,一下子变成了小儿科。据了解,未来十年内,中国承诺拿出1万亿美元(远期投资可能达到3万亿美元),投资建设大型基础设施。项目覆盖从中国内陆延伸至中亚高原,最远达到西班牙和北欧国家。

根据中国国家开发银行数据,已经落实的包括,价值9000亿美元的项目正在展开中,其中第一批项目接近完成。这包括在巴基斯坦卡拉奇21亿美元的热电厂、在摩洛哥参与建设热电站、在埃塞俄比亚建设水电站、在马来西亚建设的350万吨钢铁项目等。最惹人眼球的是,中国已经在巴基斯坦建成了瓜达尔港,获得了澳大利亚达尔文港99年的租赁,并即将收购缅甸位于孟加拉湾的一个港口。

事实上,根据英国《金融时报》报道,全球货运吞吐量排名前十的港口中,已有6个在中国的掌握之中。从2013年至今的短短三年时间里,中国企业已在“一带一路”沿线20多个国家建立了56个经贸合作区,累计投资超过185亿美元,带来的利益和影响正在辐射全球。

美国媒体评论,中国的“一带一路”倡议是70年前美国援助西欧“马歇尔计划”的新世纪翻版,但他们仍然有可能低估了“一带一路”。从投资规模来看,计入通胀因素,这个计划的规模至少是马歇尔计划的12倍,更不用说,“一带一路”辐射的范围、参与的国家、战略目的和效果,都不是“马歇尔计划”可以比拟的。不夸张地说,它称得上是历史上由单个国家发起的最大规模的海外投资行动。

实际上,中国早已经对以往购买美国国债和其他政府债券的方式感到不满,也早就表示反对美国及美元在全球金融机构的霸主地位。在过去三年里,中国采取了一系列应对举措,目的是为了减少或转移部分美国主导下世界银行与国际货币基金组织的功能和依赖。与其他金砖国家新兴经济体一起,中国参与创立了新开发银行(New Development Bank),它就像国际货币基金组织IMF的替代机构,具有很浓的象征意味;中国还创建了亚洲基础设施投资银行,亚投行预计到2020年可以每年提供200亿美元贷款,倘能若此,它与世界银行现在承诺的每年300亿美元贷款相差不太远了。

从经济协作到地缘政治,“一带一路”正发挥潜移默化的施展影响,但它能否真正有效改变全球体系?牛津大学教授马格努斯认为,可能性比以往更大了,但中国政府还要做得更多,这包括,实质性提升人均收入,接受开放治理,打造人民币成为真正国际储备货币等。马格努斯认为,中国应向世界展示得更加透明,那就是它既有实现远大目标的决心,更有这个能力。

期待红利

当然,倡导“一带一路”计划,绝不意味着中国就是乐善好施的金主。催生出这个有史以来最为庞大外交政策的根本原因完全是内生性。随着过去30年中国经济增长的两大支柱——对发达国家出口和依靠国内基建支出拉动——逐渐放慢了下来,更由于中国在房地产、钢铁、水泥等行业的产能过剩问题日益严重,中国将剥离相当一部分过剩产能,而发达国家亦会将低成本制造等投资转向东盟、印度等成本更低的新兴市场,多方面因素结合在一起,很有可能将重塑全球贸易格局,这意味着,中国亟需找到新的增长引擎。

在5月15日的高峰论坛演讲中,习近平主席宣布,中国将向丝路基金新增资金1000亿元人民币、从2018年起举办中国国际进口博览会、启动“一带一路”科技创新行动计划⋯⋯未来几年,围绕“一带一路”的建设将进一步加快。在舆论普遍点赞的同时,从会议后发表的公告来看,“一带一路”正在带来实实在在的好处。

首先,同有关国家签署深化中欧班列合作协议。目前,中欧班列已累计开行3000多列,覆盖21个省区市,到达欧洲11个国家的29个城市。未来,深化中欧班列合作无疑将更好地造福沿线各国人民。

其次,加大对“一带一路”建设资金支持,向丝路基金新增资金1000亿元人民币。

第三,论坛期间,中国同30多个国家签署经贸合作协议。2014年至2016年,中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区。未来,随着更多经贸合作协议及自由贸易协定的签订,各相关国家的贸易和投资将更加便利。

第四,中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。从海关总署的数据看,去年,我国货物进口10.49万亿元,其中,中国从“一带一路”沿线国家进口2.4万亿元,增长0.5%。宣布举办中国国际进口博览会,这对促进中国同各相关国家贸易和投资便利化又是一个重大利好。

第五,启动“一带一路”科技创新行动计划。具体来说,中国将在未来5年内安排2500人次青年科学家来华从事短期科研工作,培训5000人次科学技术和管理人员,投入运行50家联合实验室。

第六,未来3年向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助,建设更多民生项目。

第七,中国将设立“一带一路”国际合作高峰论坛后续联络机制,成立“一带一路”财经发展研究中心、“一带一路”建设促进中心,同多边开发银行共同设立多边开发融资合作中心,同国际货币基金组织合作建立能力建设中心。

上万亿美元的投资里必然也存在风险,一方面,在诸如钢铁、水泥这样的行业,国内产能过剩已非常严重,相邻市场不可能吸收太多产能;另一方面,在此前的多轮海外投资中,中国汲取更多的是教训而不是收益;第三也是最棘手的问题在于,从中南半岛到中东直至印度洋西岸,在庞大的胃口和不断延伸的触角驱动下,中国将被迫愈来愈多地卷入当地纷争和事务,甚至与既得利益发生冲突。

可以预计,未来20年,中国将逐步接近成为高收入国家。在此之前,出口与投资将继续发挥作用,但跑了30年的老引擎将愈发乏力,“一带一路”这个新引擎将发挥更大的作用。

与过去跑惯了的旧引擎相比,新引擎或许需要更长时间预热、磨合,最终实现提速。但在这个过程中,它势必辐射更广、触及更深、影响更大,通过加强商品、资本、技术、人员甚至是思维的沟通,带来一个更加扁平、拉近距离的世界。而这些,是无论英国脱欧抑或美国重返光荣孤立政策那些所谓的反全球化趋势所不能够阻挡的。

所有的这些假设和猜测,在两年后的第二届“一带一路”高峰论坛上,将得到初步见证。(《汽车人》记者/管宏业,本文原载于《汽车人》杂志2017年6月刊)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。