在早已成为全球最大汽车市场的中国,今天的车水马龙,对30年前来说无异于天方夜谭。倘若没有改革开放,一切都无从谈起。从1988年至2018年,一汽奥迪的国产、二次开发、全价值链本土化模式,培养了一大批优秀汽车人才,以及具有出口能力的零部件供应商,有效拉动了中国装备制造业整体水平,对促进东北区域经济、提升民生及税收,做出了竞争者难以企及的贡献。30年时光荏苒,30载岁月如歌,当我们回首过去,从无数散发着热度与感情的点滴中,我们找寻到了一汽奥迪成功的真正原因。

文/《汽车人》管宏业

1

对于当代中国人而言,“改革开放”这四个字眼蕴含着怎样的含义,可以说因人而异。每一个人都置身其中,每一个人都感受不同,对于改革的期待也是复杂多元的。但可以确定的一点是,从1978年到2018年,短短40年时间,无数个体的命运因此沧桑巨变。正如英国《金融时报》所评论,人类历史上,还从没有一个国家能够在如此短的时间内,让如此多的人口,迅速改变贫穷落后,走上一条繁荣昌盛的道路。

“汽车”,是这一系列巨变中最显著的标志。从40年前全球人均汽车拥有量倒数第一,到如今连续成为全球最大汽车市场,从老百姓眼中神一般的存在到如今成为当代中国人的生活必需,还从没有一个商品如“汽车”这样,如此深刻改变了中国,还在持续不断影响世界。

汽车串联起改革开放的昨天和今天,从一辆车读懂中国改革。从经济理论来看,一辆汽车几乎可用来解释经济学的全部内容。但在中国还不止这些,全球汽车业百年历程,在中国被大大压缩,在一辆汽车身上集中了开放与管制、合作与冲突、民族情感与普世价值、引进来到走出去等多种矛盾交汇与冲突。

从一滴水见太阳之光辉,从一个企业映射行业之风貌,从一辆车读懂社会的进取与变迁。

2018年也是一汽与奥迪携手合作30周年。对于二者的合作,一汽集团董事长徐留平曾给予高度评价,他说:“也正是中国一汽和奥迪的合资合作,才真正开辟了中国豪华车市场。30年来,中国一汽与奥迪携手并进,共同树立了中国豪华车标准,引领了豪华车的消费潮流。可以这么讲,一汽-大众奥迪迈出的每一步,都开创了中国豪华车市场的先河。”

长达30年的合作,一汽与奥迪共同造就了“在奥迪全球统一标准基础上,以‘全价值链本土化’为核心的一汽-大众奥迪模式”。“奥迪全球标准”与“全价值链本土化”,这看似矛盾的两点却成为一汽-大众奥迪取得今日成就的关键因素。

值得注意的是,在中国迄今销售接近500万辆的奥迪车中,绝大部分都是贴着一汽奥迪标识的国产车型,这与竞争对手截然不同。这一方面反映出一汽与奥迪合作的基本准则:在奥迪全球品质基础上坚持本土化,另一方面也直接或间接地推动了中国汽车制造业整体水平的提高,对拉动就业与创造税收,做出了比竞争者更多的贡献。

在许多人看来,历经30年沉淀的一汽奥迪,已经不仅是一部车或是一个品牌,而是行业内可供借鉴的典范,它走过的足迹浓缩了中国改革开放的精华,代表了一个有中国特色的成功符号。

2

身处这个国家的你我多少都会感慨,社会经济发展如此之快,常常让人有一种恍若隔世的感觉。井喷式的经济增长推动了井喷式的汽车消费,一段时间里,头戴光环、宜商宜公的奥迪成为中国市场最不愁卖的车。

奥迪的成功,其价值并不局限于一款产品和车型,更是一汽-大众体系性的成功。通过生产同一星球、同一品质的高档车,一汽-大众在生产管理、制造工艺、人才素质和零部件采购等多个方面都获得极大提升,间接为东北老工业基地振兴提供了急需的资金弹药。谈起奥迪,长春人言语间总是充满了自豪。

让一汽-大众更感自豪的是,从A6一款车入手带来的辐射效应,有效推动了中国装备制造工业整体水准提高。在一汽-大众奥迪推进 “全价值链本土化”战略的进程中,得益于严格的产品标准和质量体系,一大批本土零部件企业快速学习并成长。包括上海宝钢、济南二机床厂、中信戴卡等,已有近100家本土供应商进入奥迪全球采购体系,参与全球零部件竞争。

一定程度上,奥迪零部件的本土化也为国内其他高档品牌提供了便利。行业人士透露,只要是经过奥迪认证的本土高档车零部件供应商,有些车企拿来就用,可以说完全跟随了奥迪标准。为后来者的零部件本土化做出铺垫,也体现出一汽-大众奥迪全价值链本土化策略的价值和意义。

随着本土化生产程度加强,奥迪在中国的采购也呈直线上升。据了解,一汽-大众奥迪的本土采购额远高于竞争对手。如今奥迪在中国每年采购的部件金额达到了近20亿元人民币。本土采购额越高,也意味着对中国经济的贡献度越大。

不仅如此,在奥迪本地化生产与开发、销售与服务过程中,还培养并输出了一大批技术、管理和营销人才,被称为中国高档车行业的“黄埔军校”。它的生产和销售模式被屡屡模仿,广告和公关创意多年后还被复制,也可以说是为竞争对手作了嫁衣。

可以说,这首先是一个先知先觉、中外精诚合作的范本,其次,但也是更重要的是,在不打折扣地贯彻“全价值链本土化模式”过程中,一汽-大众形成了能够自我繁殖、持续创新的体系力,而这恰是大部分竞争对手所不具备的。

3

一汽奥迪合作始于1988年,但早在此之前,中国汽车已意识到自身差距,希望迎来更多跨国合作。但初期政策不明、市场狭小的种种不确定性,让不少跨国企业举棋不定。一汽-大众奥迪初期虽然只是“技术转让生产”,但它的成功让跨国车企吃下了定心丸,更不用说,1999年A6(C5)国产后取得巨大社会与经济效益,让跨国公司不再心里没底,认为合资在中国大有可为。

奥迪100国产后,上世纪90年代初,国内接连成立一汽-大众和神龙汽车。90年代末,中外合作又迈上了一个新台阶,广州本田、 上海通用带来的4S店经营、整合营销概念,让国内汽车业耳目一新。中国汽车业开始进入一个“百家争鸣,百花齐放”的时代。

实际上,以合资为手段,以外资为催化剂,成为过去40年中国对外开放政策的核心。这种模式在中国取得了丰硕成果。跨国汽车公司相继在中国设立了合资整车企业,还吸引带动大批零部件巨头来华投资设厂。这些合资企业,带来了技术、资金和管理,推动了中国汽车产业快速发展。

对于40年前一无资金、二无技术的中国汽车而言,合资合作是惟一的选择。虽然合资也走过一些弯路,但换来了制造技术,学到了管理经验,还培养了一大批汽车人才,创造了许多的就业机会。可以说,部分得益于合资,让政府赢来了税收,解决了就业,老百姓开上了车,有了实实在在的获得感。合资合作从来都不是一个单向的过程,奥迪项目做大了一汽的同时,也让德国方面受益匪浅,成就了当下双赢的格局。从一开始,30年前大众汽车急于同一汽牵手,一方面是看好中国大市场,另一方面也是自身陷入了一定困局——由于新车型开发没有跟上,奥迪达不到“保本点”,很有可能进行裁员。从合作一开始,双方都解决了各自的燃眉之急。

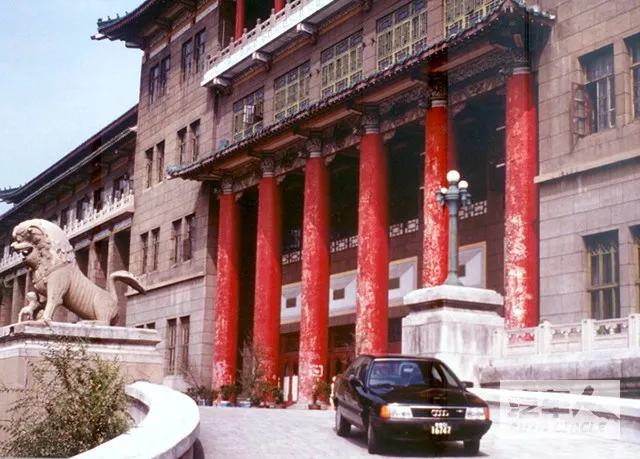

随着合作深入,一汽在奥迪项目的作用不断凸显出来。可以说,正是凭借一汽强大的政治资源与社会影响力,将奥迪车带入了中南海,推向了彼时让竞争对手最为羡慕的公务车市场。

也正是基于中国市场成功,奥迪品牌实现了百年来脱胎换骨的升级。从30年前几乎遭遇裁员的窘境中拔地而起,实现了当今全球年销售200万辆的规模,以及与奔驰、宝马平起平坐的品牌地位。可以说,没有一汽,没有中国,也就难以成就当下的奥迪,以及它的母公司德国大众。

4

中国改革开放40年,一汽奥迪30年,种种庆祝与回顾都让2018年成为中国汽车发展史上的一个重要节点。看点并不仅在于过去积累下来的规模与成绩,而是对未来合资内涵以及中国市场定位的再探索和创新。

起因并不在于汽车业本身,放缓的市场节奏、逐渐离心的产业政策以及更趋成熟和多元的消费模式,都对跨国公司的中国定位和应变能力提出了新的要求。

无论先来者还是后到者,都已经逐渐形成共识,那就是从产品规划到市场营销,后合资时代必须建立在更深入融合本地需求、更大比例倚重中方的基础上,这是外资汽车品牌中国化的根本所在。

一个必须考虑的不同点在于,相对于过去产业政策对汽车倾向性的支持政策,如今的汽车已不再享受政策利好。此外,中国贸易全球化大局下的合资企业股比放开,给合资企业未来增加了不少变数。很显然,过去奠定成功的要素,并不能保证下一个成功。

过去,衡量一家汽车企业能否成功的核心标准在于:成本、价格、渠道、品牌、产业链整合,也就是基于传统制造业基础的判断。短短数年间,新的模式正在形成:大数据、车联网、智能化、生态圈……很显然,商业模式已经截然不同。

新时代挑战下,一汽奥迪正启动面向未来的结构性转型,它以技术和创新为依托,以一汽与奥迪达成的“十年商业计划”为蓝本,加快实施下一阶段的高水平合作。

新的愿景是,一方面,将奥迪在中国的销量翻一倍,从2017年的60万辆增至2023年的120万辆;另一方面,通过数字化出行解决方案,立志在行业转型大潮中持续担当引领者。

30年前,一汽奥迪打开了一扇窗,将全球领先的技术和经验引入中国;未来30年,它正推开一扇门,以更开阔的眼界以及再创新的勇气,将代表中德双方最高水平的合作落到实处,推动中国汽车产业持续升级。(文/《汽车人》管宏业)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。