汽车工业成熟的标志,是把用户生命安全放在设计首位。

文 / 张恒

当成都天府大道凌晨那起车祸发生时,围观的群众拼命地砸车窗、踹车门,却怎么也打不开小米 SU7 Ultra 的车门。

直到消防车赶到,试图用切割机破窗,却为时已晚。那一刻,车企们挂嘴边的“科技美学”隐藏(半隐藏)式门把手,以最惨痛的方式暴露在人们眼前。

严重安全隐患

事实上,类似的情况已屡见不鲜。

早些年,特斯拉Model S就曾因碰撞后门把手失灵,延误了救援。去年4月,山西运城一辆问界M7高速追尾起火,车门无法打开,车内三人不幸身亡。今年3月,安徽铜陵的小米SU7也发生类似事故,三人因车门打不开而遇难。一桩桩事故让人不得不追问:为了隐藏式门把手到底牺牲了多少安全?

隐藏式门把手并不是什么“科技创新”。1952年,奔驰300 SL就将其作为豪华尝鲜设计而推出,或许没人想到这个仅用于小众超跑的元素,会在新能源时代成为潮流。

特斯拉的规模化应用令它在公众视野内大范围曝光,贴上了'科技感'标签。于是引来了大量车企效仿,按压弹出式、电控弹出式、触控感应式三类衍生设计,被车企们包装成降低风阻、提升续航的核心卖点。

隐藏式门把手流行得很快,它的安全隐患也越来越明显。中保研在2024年的碰撞测试报告中提到:装配纯电控隐藏式门把手的车型,在侧面碰撞后,车门能顺利打开的概率只有67%;而采用传统机械门把手的车型,这一比例高达98%。看似只是几十个百分点的差距,可在真实事故中,就是生与死的界线。

小米SU7系列采用的是半隐藏式门把手,雷军称其为“固定式创新设计”,但不少专业人士认为,这种设计潜藏着安全隐患。

有汽车安全专家表示,这种门把手表面上看似机械结构,其实完全依赖电动控制,一旦车辆在碰撞中断电,就会彻底失效。车内的备用机械拉手也被藏在车门内衬的深处,并不容易被发现,就算救援人员砸开车窗,知道位置,但门外的人伸手也很难够得到。成都这起事故中,正是这个问题拖延了黄金救援时间。

类似的风险还不止这些。北方车主对隐藏式门把手的“冬季噩梦”早已熟悉——在零下二十摄氏度的环境中,门把手被冻住的概率接近四成。许多人不得不用热水浇、锤子敲,甚至破窗自救。

长城汽车董事长魏建军曾批评,这类门把手“碰撞断电就打不开”,所谓的风阻优化“几乎可以忽略不计”。

谁在为“伪科技”买单

这些年,隐藏式门把手的安全隐患并没有得到监管和行业的真正重视。这样的设计问题被一路放任,并接连酿成多起致命事故。

我国至今缺乏针对车门把手的强制性安全标准,现行法规也没有明确要求车辆在事故后必须能自动解锁。这就意味着,即便碰撞后车门打不开,车企也不必承担直接的产品责任。

监管的空白,让行业陷入了“拼颜值、不拼安全”的怪圈。为了在宣传中更吸睛,许多造车新势力一窝蜂地采用隐藏式设计,却刻意淡化了其中的安全风险。

更糟糕的是,行业的持续内卷令一些车企在成本压力下主动“减配”安全。有专家透露,如果要让门把手符合未来更严格的安全标准,成本至少要翻一倍。

这种歪风邪气,在汽车行业内催生了不少“伪科技”设计。在某平台的一项用户调研中,隐藏式门把手与全景天幕、纯触屏操作系统并列为“最鸡肋配置”。这些设计被吹嘘成前卫科技,实际上就是用外形创新掩盖功能上的短板,用营销语言替代安全成本。

由特斯拉带起的“去按键化”潮流,让空调、灯光等核心功能都得在屏幕上操作,反而增加了驾驶分心的风险;而被宣传为“星空顶”的全景天窗,也带来了夏季暴晒、高温积热、玻璃爆裂、维护昂贵等问题。国内某些车企在这方面的效仿,可谓是“去其精华,取其糟粕。”

可买单的还是消费者。网上有人吐槽,每次坐网约车都要摸索半天才能找到门把手;北方车主则随车常备热水壶,用来化开冻住的门缝;而那些在事故中被困的乘员,代价则更沉重。

安全如何回归设计核心

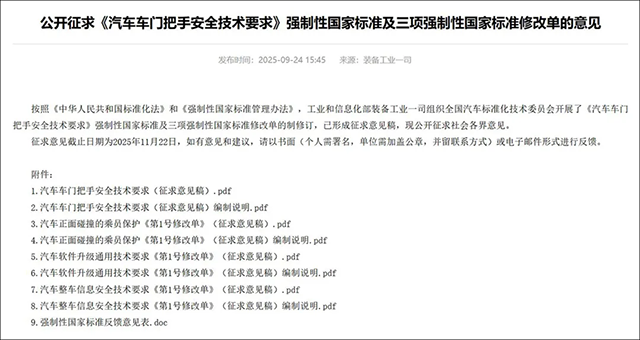

成都车祸发生两天后,工信部早前发布的《汽车车门把手安全技术要求(征求意见稿)》被推上热搜。这份由中国汽研、吉利、理想等车企共同参与起草的标准,再度引起广泛的讨论,此标准是对隐藏式门把手的安全问题进行针对性整改。

新规把重点放在“保命功能”上。文件明确提出,所有车门都要配备带机械释放功能的外把手,并预留足够的手部操作空间。那种完全嵌入车身、只能靠电机弹出的门把手,不再符合要求。标准同时规定,车门内外都要有机械冗余装置,车辆断电后也能直接开门,不再需要额外工具。统一的应急标识也被写入规范,解决了拉手难找的问题。

这些规定本质上只是在让造车回归常识。汽车可以有科技感,但安全是前提。起草团队强调,安全性和可靠性是电动车时代最该坚守的底线。

该标准真正生效,还需要一些时间。征求意见稿设置了到2027年1月的过渡期,也就是说,未来一年多时间里,市场上仍会出现存在隐患的车型。但重新设计门把手不是目标,行业真正的挑战是让车企重新建立“安全优先”的思维,而不是等监管部门逼到门口才动手改。

与此同时,消费者的态度也在慢慢改变。越来越多人开始对隐藏式门把手这种“花哨设计”感到反感,觉得它看起来新潮,实则添堵。毕竟,汽车的意义在于安全出行,不在于炫技。真正的创新,应该是让逃生拉手一眼就能看到,让车门在碰撞后能顺利打开,让人能第一时间从车内安全逃生。

任何设计和创新,安全必须是前提。监管补上空白,标准不能只针对门把手,还要求全车的设计具有安全冗余。汽车工业成熟的标志,是把用户生命安全放在设计首位。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。