放眼全球市场,本周汽车板块的表现均强于大盘,A股、港股、美股、日股皆如此,表明当下整车股的投资价值受到了广泛认可。

文 /《汽车人》张恒

本周(7月3日-9日),美联储的强硬表态令全球资本市场承压,但受智能驾驶概念刺激,汽车板块人气有增无减。A股、港股、美股的整车股悉数上涨,成交量持续放大。

A股:汽车板块人气暴涨

本周A股新旧能源两大板块表现强势,原因就是天气太热了。本周国内连续高温天气,刷新了自1979年有监测以来的高温记录。异常天气直接影响到了能源,民用电需求激增,区域电力缺口已经显现。各大电力、能源股开始霸帮A股。

自带新能源属性的汽车板块也没落下。本周是汽车板块连续第4周上涨,且成交量出现了明显放大,周成交额达3703亿元,过去大多在2500亿元左右。本周是该板块近45周成交量最大的一周,对比沪深两市,表明当下汽车板属于热度较高的人气板块。

成交量排行榜靠前的通常都是耳熟能详的整车上市公司,但这一情况正在发生改变。本周成交量靠前的个股中,大批零部件企业冲至前列,部分整车股被挤到了第二集团军。

7月6日召开的2023世界人工智能大会上,马斯克表示,预计大约在今年年末有望实现全面的自动驾驶技术。汽车行业在智能驾驶领域的竞争将加速。

在此背景下,各路资本纷纷布局智能驾驶赛道,挖掘产业链投资机会,云端和车端的算力硬件、算法模型、毫米波雷达和激光雷达,以及智能座舱等概念股全面上涨。无人驾驶概念股——浙江世宝本周的涨幅高达39.39%。

据乘联会初步统计,6月份我国乘用车市场零售189.6万辆,同比下降2%,环比增长9%;新能源汽车零售63.8万辆,同比增长19%,环比增长10%。该数据是周三收盘后发布的,周四A股汽车类板块上涨0.65%,表现强于大盘。

长安汽车6月份批发销量22.6万辆,同比增长8%,环比增长12.7%。其中,自主乘用车批发销量13.8万辆,同比增长16%,环比增长13%。深蓝SL03 6月交付了8041辆,环比增长14.5%;6月25日上市的深蓝S7上市前5天订单突破1万辆。长安汽车本周一和周二股市强劲上涨6.96%和4.34%,是表现最好的整车股之一。

广汽集团6月份销量23.6万辆,其中新能源乘用车销量5.3万辆,同比增长96.5%。埃安6月销量4.5万辆,同比增长86.5%,连续4个月销量超过4万辆。广汽传祺6月销量4.1万辆,同比增长25.5%。广汽本田和广汽丰田6月分别完成销量6.1万辆和8.7万辆,环比分别增长11.4%和18.5%。广汽集团是少数自主品牌与合资品牌都实现较强增长的车企集团之一,其A股周一到周四收出了四根阳线,周五创出阶段性新高11.22元。

本周,上证指数小幅收跌0.17%,收于3196点;创业板指数收跌2.07%,收于2169点。其中,汽车板块上涨2.68%,连续4周上涨。

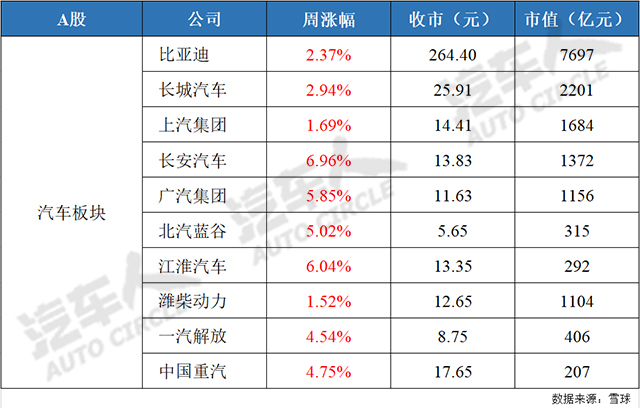

个股方面,比亚迪周涨2.37%,收于264.40元,市值7697亿元;长城汽车周涨2.94%,收于25.91元,市值2201亿元;上汽集团周涨1.69%,收于14.41元,市值1684亿元;长安汽车周涨6.96%,收于13.83元,市值1372亿元;广汽集团周涨5.85%,收于11.63元,市值1156亿元;北汽蓝谷周涨5.02%,收于5.65元,市值315亿元;江淮汽车周涨6.04%,收于13.35元,市值292亿元;潍柴动力周涨1.52%,收于12.65元,市值1104亿元;一汽解放周涨4.54%,收于8.75元,市值406亿元;中国重汽周涨4.75%,收于17.65元,市值207亿元。

汽车板块连续数周表现强于大盘,之前是机器人概念,现在是智能驾驶概念,主要受益标的大都是零部件企业。本周自动驾驶概念接力人形机器人概念,前者大涨后者大跌。也就是说,数百家汽车零部件企业之间的热度也在不断转换,进行高低切。整车股方面,自动驾驶概念突出的如长安汽车则表现更强。

港股:整车股逆势上行

分析港股比分析A股简单,长期以来,影响港股走势主要就两大关键因素:流动性和地缘政治,但本周还多了一条,就是网传高盛的小作文。

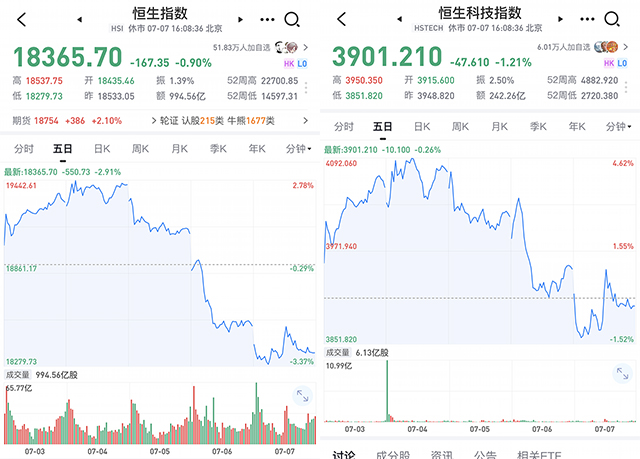

网传高盛看空银行股,一度引发市场的恐慌,周四恒生指数跳空低开,当天收盘跌了3.02%。晚上高盛做出澄清,周五空头情绪有所下降。近来港股的反弹每次都戛然而止,形不成合力的一大原因,就是内资和外资分歧大。

内资买入的是软件与银行,卖出的是新旧能源;外资正好恰恰相反。这一情况已经持续了相当一段时间,对新能源车板块也是如此,内资卖,外资买。

小鹏汽车在本周表现活跃,公司表示,新推出的G6收到大量订单,将帮助三季度月销量增加至1.5万辆,这一数字相较于5月和6月近乎翻倍。但也有机构认为,Model Y是G6最直接的竞品,认为特斯拉灵活的价格策略将会给小鹏G6的销售带来挑战。小鹏G6的预售订单数量已经超过了3万辆。其股价也因此一度上涨超15%。

7月4日,长春一汽富维汽车零部件有限公司在投资者互动平台表示,正在积极与小米汽车进行业务沟通,多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前,小米第一款车型报价完毕。小米集团曾在财报电话会议上透露,小米首款车将于2024年下线并实现量产,今年小米汽车还将按计划进行冬测和夏测,目前进度略超预期。

本周,恒生指数周跌2.91%,收于18365点;恒生科技指数周跌0.26%,收于3901点。其中,汽车板块周涨1.93%,强于大盘。

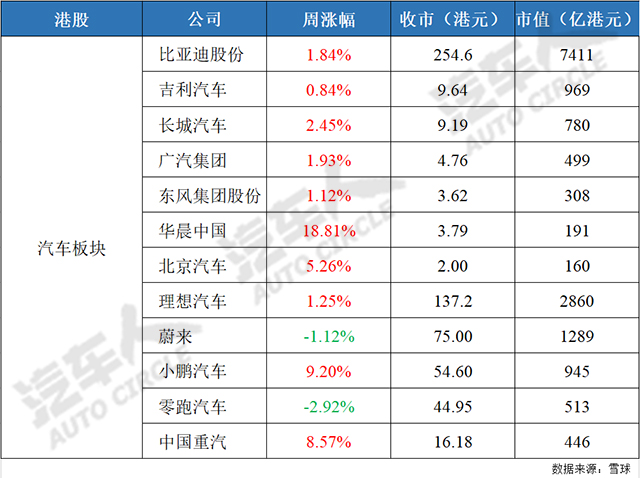

个股方面,比亚迪股份周涨1.84%,收于254.6港元,市值7411亿港元;吉利汽车周涨0.84%,收于9.64港元,市值969亿港元;长城汽车周涨2.45%,收于9.19港元,市值780亿港元;广汽集团周涨1.93%,收于4.76港元,市值499亿港元;东风集团股份周涨1.12%,收于3.62港元,市值308亿港元;华晨中国周涨18.81%,收于3.79港元,市值191亿港元;北京汽车周涨5.26%,收于2.00港元,市值160亿港元;理想汽车周涨1.25%,收于137.2港元,市值2860亿港元;蔚来周跌1.12%,收于75.00港元,市值1289亿港元;小鹏汽车周涨9.20%,收于54.60港元,市值945亿港元;零跑汽车周跌2.92%,收于44.95港元,市值513亿港元;中国重汽周涨8.57%,收于16.18港元,市值446亿港元。

实际上,港股汽车板块更能代表国内的整车企业,因为港股汽车板块中有实力的零部件企业相对稀少,上涨的动力大都来自整车股。本周在大盘下跌的情况下,整车股仍强势上涨,表明资金对汽车业的持续看好,整车股新一轮上行周期初见雏形。

美股:汽车股强于大盘

周三,美联储超鹰派的6月议息会议进一步提升了7月加息的概率。会议后,7月份美联储继续加息25个基点的概率提升到了88.7%。对应的十年期美债收益率上行8个基点到3.93%,美元指数也上行至103.3%,且加息可能持续至9月。受此影响,美股应声下跌。

周五,美国造车新势力Rivian以55.9亿美元的成交量冲至美股市场的第六名,该股本周大涨48.3%。Rivian正在为其最大股东和最大客户亚马逊生产一款电动送货车。Rivian与亚马逊达成的是排他性协议,但公司CEO近期表示,Rivian正在与亚马逊协商,希望可以向其他公司出售电动汽车。

今年第二季度,通用汽车在美国销售新车69.2万辆,同比增长18.8%,环比增长14.7%。尽管如此,最新披露的数据显示,包括方舟基金在内的多家知名对冲基金减持了1040万股通用汽车股票。这些交易活动释放了机构对通用汽车的负面信号,多空双方的矛盾主要集中在通用电动化转型的预期上。

美国电动车市场上,特斯拉与其他车企差距进一步拉大。上半年,特斯拉在美国售出超过33.6万辆电动汽车,领先第二名约30万辆,去年同期这个数据是22.5万辆。尽管稳坐第一,但特斯拉今年增长50%的目标仍然是极为艰巨的任务。马斯克想通过降价来获取更多的市场份额,但显然华尔街并不同意。

本周,道琼斯指数周跌1.96%,收于33734点;纳斯达克指数周跌0.92%,收于13660点;雪球中概30指数周涨2.55%,收于1008点。

个股方面,特斯拉周涨4.84%,收于274.43美元,市值8698亿美元;丰田汽车周涨0.63%,收于161.77美元,市值2194亿美元;福特汽车周跌0.99%,收于14.98美元,市值599亿美元;通用汽车周涨2.72%,收于39.61美元,市值550亿美元;Rivian周涨48.26%,收于24.70美元,市值232亿美元;理想汽车周涨2.25%,收于35.89美元,市值374亿美元;蔚来周涨3.10%,收于9.99美元,市值171亿美元;小鹏汽车周涨5.51%,收于14.16美元,市值122亿美元。

本周美股出现了久违的下跌,但汽车股仍然强势。这一方面表明了特斯拉的带动效应;另一方面也显示了美国消费市场的韧性。Rivian是本周表现最为抢眼的美股,表明了美股市场浓重的投机氛围。新势力品牌无论是销量表现还是股价,都开始脱离底部,这也从一个侧面验证了车市的回暖趋势。

日股:整车股涨多跌少

本周,日经225指数周跌2.41%,收于32388点。技术层面上,最近三周呈现出两阴夹一阳的走势,令空头氛围大增,顶部形态初步显现。

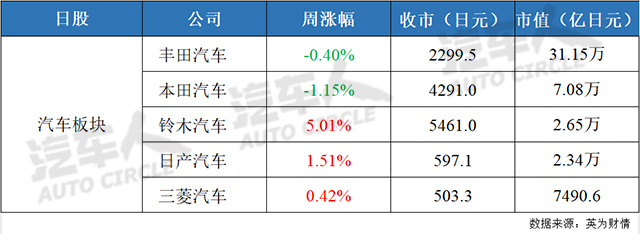

个股方面,丰田汽车周跌0.40%,收于2299.5日元,市值31.15万亿日元;本田汽车周跌1.15%,收于4291.0日元,市值7.08万亿日元;铃木汽车周涨5.01%,收于5461.0日元,市值2.65万亿日元;日产汽车周涨1.51%,收于597.1日元,市值2.34万亿日元;三菱汽车周涨0.42%,收于503.3日元,市值7490.6亿日元。

放眼全球市场,本周汽车板块的表现均强于大盘,日股亦是如此。这表明当下整车股的投资价值受到了广泛认可。

汽车产业的变革进入到了关键期,电动化转型,令传统燃油车之间的相互竞争大为降低,龙头企业如丰田、现代、通用汽车等销量不减反增,赚得盆满钵满;而转型新能源较快的车企,虽不是很赚钱,但受到了资本市场的追捧。无论是燃油车还是新能源车,头部企业的优势都因行业的变迁而加速扩大。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。