无论在大型展会,还是在市场和媒体上,斯柯达的存在感已经日渐稀薄。经营基本面不良的合资品牌,均有退出中国市场的可能。

文 /《汽车人》齐策

7月初,有第三方消息称,斯柯达品牌正在中国市场进行“战略调整”。

斯科达的生产、渠道、金融业务、品牌运营的价值链,全部并入上汽大众体系内,就连门店也要开成“店中店”的模式(有些门店已经实施)。同时,关闭上海安亭第一工厂,该厂生产的晶锐停产,部分生产线搬到江苏另做他用。

另有消息称,斯科达品牌营销团队合并至大众体系内的工作,去年就已经开始了。

平静地接受现实

当然,无论上汽大众,还是斯柯达官方,都尚未宣布“撤离”。在这种人人心知肚明的局面下,料定斯柯达不会组织起乾坤一掷的大反攻,更可能的是平静地接受现实。

“不得不离开”的这一天可能延宕了很久。2021年业内就有类似的判断,认为其商业前途已死。在上汽集团领导班子交接稳定后,此事早晚提上日程。

无论在大型展会,还是在市场和媒体上,斯柯达的存在感已经日渐稀薄(未参加今年的北京车展)。能够明确昭示其命运的,是当下其研产销体系下,没有新品、没有促销、没有营销活动……连象征性的挽救举措都懒得做了。

从产品和销量上来看,尽管业绩不好,但斯柯达仍在运营,门店销售端表示,官网上有的车型都可以订,但“周期可能比较长”。

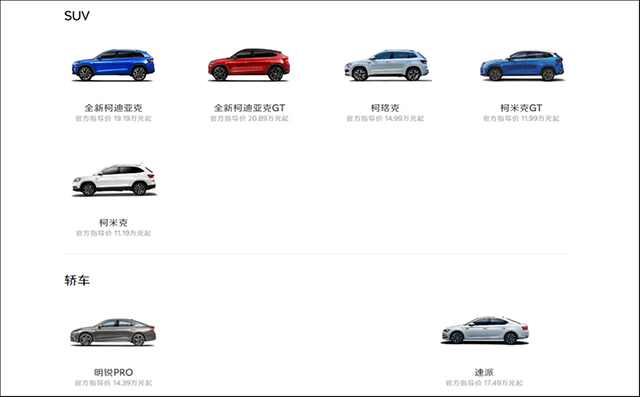

官网上,斯柯达还有四个系列的产品:两款SUV(柯迪亚克、柯珞克)、两款轿车(速派、明锐),以及各自的衍生产品。

今年1-6月,斯柯达四个系列的累计销量为6930辆,其中6月销量为1230辆。而2023年销量2.28万辆,2022年销量4.4万辆,2021年销量7万辆,可谓每况愈下。

斯柯达在中国的销量巅峰出现在2018年,销量为34.1万辆。很多合资企业在华销量巅峰也都集中在2017-2018年,峰值和下滑走势高度趋同,与自主品牌崛起进程几乎完整匹配。市场总容量的阶段性收窄,起到加速作用。

为什么2021年业内传出斯柯达要撤的消息呢?并非由于明锐换代受挫。事实上,2020年斯柯达迎来在华300万辆累计销量之后,就再也没能推出能打的车型。

2021年4月,上汽奥迪成立。所有上汽大众的经销商、供应商都意识到,上汽集团在困难时期决意投入战略主打高端,并强力投入孵化品牌,意味着斯柯达获取集团内资源的需求,将被挤到一边。

在后者欲振乏力的时候,此举也意味着将战略性放弃斯柯达品牌在华业务,无论是上汽还是大众汽车方面。

我们当然不知道时任双方高层有没有闭门协商过。照常理推断,这种背锅决策,大家都希望对方先提出来,以便给自己争取一个好的解散条件。如果大家都不提,那么只能打默契球。

转移东南亚的逻辑

有欧洲媒体称,斯柯达有意将亚太战略重点,转向印度和越南。别看印度市场超越了日本拿到第四,但和30万辆年销量级别的越南,其实是一类货色,那就是“未发育市场”。

这类市场的共性,表现为市场发展水平(即泛在购买力)与该国公布的GDP、人均收入水平不符。在这样的市场上,稍微高端一点的品类,都很难走量。比如一款B级车的顶配,如果在大国市场当中相对出货最多,在未发育市场上就基本走不动。

事实上,印度市场卖得好的产品,只是A级以下车型。所有市场都是金字塔结构,但印度的市场结构“塔基”太大,“塔身”又太细。

这里的消费者不追求螺蛳壳里做道场,价格做到最低是王道。怎奈供应链和工业水平,以及贸易政策的问题,这类国家的车子反而更贵。

斯柯达舍中国而就印度,除了注意到印度竞争套路不一样之外,重要的是要全面更换产品系列,这样才有望打出“大众平替”的竞争力。从根本上而言,最近五六年中国市场消费升级(表现为价格微升,但配置和装备要大幅升级),斯柯达没跟上,从一开始象征性努力,到这两年干脆不装了摆烂,并未花多久。

“若即若离”的反噬

国内市场上很多人觉得斯柯达是“换标大众”。斯柯达官方并未回避,还推波助澜。

有句话叫“懂大众的都买了斯柯达”。斯柯达所有产品,都是在大众汽车产品的同平台上做出来的,被视为“青春版大众”或者“年轻化大众”。这一话术,往往被普通消费者理解为“更便宜的大众”。

斯柯达对这一认知,倒是花了很大力气扭转,斯柯达也总是注意,避免被视为大众汽车这杆大旗下的廉价产品系列,而效果似乎并不好。

与大众汽车结合过紧,资源复用太多,也有弊端。一汽-大众将捷达升格为品牌之后,让上汽大众很被动,因为有斯柯达的存在,它们总不能将桑塔纳升格为品牌。但斯柯达出于品牌价值考虑,又不打算将“便宜大碗”策略进行到底,所以落得两头不讨好。

产品套壳研发,虽然看上去降低了成本,但给品牌定位区隔增添了难度。客观上看,斯柯达始终未能清晰阐述自己的品牌定位“与大众有何异同”,而是游走于大众汽车外围,干大事而惜身。其实有个相对恰当的词,来形容斯柯达对于中国市场运营的思考,那就是“机会主义者”。

通俗一点,就是有枣没枣打三杆子。2016年-2018年连续三年,斯柯达在华销量连续超过30万辆。因为斯柯达的三大件和大众汽车同平台,且价格更低一些,自然能够获得一部分市场。这种“小成本快打战术”,作为入华初期站稳脚跟的策略,当然没问题。但时间长了一直抱着这一策略不放,就有问题了。

在欧洲市场,斯柯达官方能说清与大众汽车的区别,原因是斯柯达在欧洲百年发展历史,品牌形象深入人心。尽管从做高端车改为做大众“副车”,其品牌独立性也是很难被怀疑的。欧洲人也很少认为斯柯达与大众汽车是一回事。一句话,群众基础好。

但在中国,斯柯达缺少讲品牌故事的空间,官方似乎也没耐心讲故事(可能认为大举投入品牌营销效果不好)。在进口车时代,斯柯达是以“更贵的大众”出现,国产化以后迅速走向反面,很可能就是这种指导思想作祟。

斯柯达试图与主品牌拉开一点若即若离的距离,占领更多外展的用户心智,但这个“若即若离”没把握好,也没表达清晰,最终害苦了自己。

其实,大众集团旗下的其它非豪华品牌,在华也面临类似问题。2018年西雅特二度入华,就以新能源面貌出现,至少品牌定位和区隔度是没问题了。这证明大众集团能厘清类似的事情,只不过不想在斯柯达身上投入太多资源。大众集团在华未来的品牌和战略版图里,没有斯柯达的位置。

从2021年起,经营基本面不良的合资品牌,均有退出中国市场的可能。到如今,合资尚未在市占率的收缩中建立新的稳固防线,“六四开”肯定不是中系与跨国品牌的稳定格局,市场加速出清弱势品牌的趋势有所增强。

面临相似处境的,远不止一个斯柯达。同样处于不利境地,跨国公司是咬牙坚持,还是无心恋战,一望便知,但结果往往趋同。

有撤离潜质的品牌,一般都会经历以价换量、降本应对、躺平任锤三个阶段。至于最后的官宣,往往很拖沓,合资双方需要就善后进行艰苦的谈判。“结婚”往往很容易,“离婚”要考虑的事情可就多了。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。