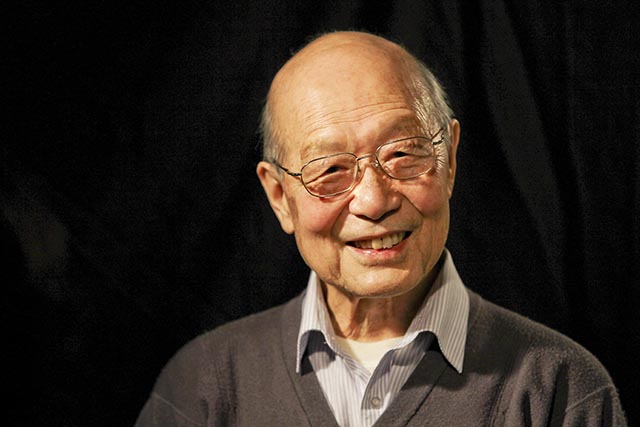

在以销售见长的日系车企中,本田是一个异类;同样,在财务出身的CEO成为汽车变革时代的主导者时,技术出身的伊东孝绅也显得十分特别。

曾经有外媒这样打趣伊东孝绅:“如果你随便在汽车业里拉过100个人,问他们本田的总裁和CEO是谁,99个人都会干瞪眼。”

工程师出身决定了伊东孝绅低调谨慎的个性,但这并不意味着这样的一个人带领下的企业没有进攻性。

在业界纷纷质疑本田在华的保守时,伊东孝绅以一种工程师的坦诚和率真告诉《汽车人》:“我个人认为,我们不是保守的。出现这种说法的原因很多。其中之一,本田在美国的经营发展非常顺利和成功,当初进入中国市场的时候,我们把在美国运作的方式和模式照搬到了中国市场。而随后在本地化在一系列工作的推进上,速度可能不太够。”

车业“彼得潘”

确实,本田在美国和在中国业绩的对比,以及其他车企在中国的横向对比都表明,本田在中国发展得不够快。

到目前为止,美国都是本田最为重要的市场,而伊东孝绅本人也曾经在美国长期工作,他的举止也颇有美式作风,而相比之下,中国市场在本田全球业务中所占比重在这几年并没有太大的提升;与其他企业相比,通用与本田在基本上相同的时间进入中国,2011年,本田在中国市场销量为61.77万辆,与之相比,通用达255万辆。

与通用、大众、丰田这些巨无霸相比,本田在这些数字上确实无法与之抗衡,但是本田如同“彼得潘”一般在众多车企盲目求大的过程中保持了自我。

在当前汽车企业合纵连横之中,本田一直坚持独立发展,至今也仅拥有本田和自创的高档车品牌Acura(讴歌)。对比其他车企少则三四个,多则十几个的子品牌,这样的模式在带来巨大销量的同时,也蕴藏着更大的风险,丰田所爆发的“大企业病”便是一个例证,而现如今风头正劲的大众也在面临着多品牌模块化生产带来的挑战。在这样的潮流之中,本田能够保留自己的独立性和灵活性是很难得的。

同时,正是由于这样的独立性,才能使得本田拥有其他企业所没有的专注力,一直以来,本田都以技术见长,这一点从其公司名称“本田技研”便能看得出来。一位业内人士曾颇为不解地表示:“本田为什么总是热衷于研发机器人、飞机之类与汽车无关的东西?”

尽管一些技术在当前还无法看到它的实际价值,但是这从一个侧面表明了本田对于技术本身的痴迷,而这使得本田在多个领域取得了优势地位,在当前面临汽车技术变革的时代,能够迅速实现转型以及快速应用新技术的,正是本田这样的企业:相对于大企业它没有来自传统技术的巨大惯性和阻力,同时,它也更早更快地在新的领域掌握了制胜的核心技术。

伊东孝绅作为本田的第七任社长,显然是承袭了其独特的企业文化,巧合的是,他与本田的创始人本田宗一郎一样,出生于日本静冈县,只是相隔了48年。这样的一种巧合也印证了本田永远以技术和创新力为杀手锏的传统。

当然,这并不能解释当前本田在中国市场出现的问题,伊东孝绅表示:“照搬美国模式在最初取得了成功,但是我们随后没有适应中国市场进行调整。”

本地化加速

事实上,从更早的时候开始,伊东孝绅就开始反思本田在中国的战略问题,譬如在2010年,他曾经告诉《汽车人》:“我们也在反思是不是把经济危机的影响考虑得过于严重了。”

2011年东京车展上,伊东孝绅再次表态:“近年来中国市场的消费格局发生了改变,对此我们的应对较为迟缓,我们也进行了反思。今后我们将加快在中国的调查和研发,以不输于其他公司的速度,提供中国顾客喜爱的产品。”

今年4月份,本田发布了在中国的中期战略,提出了积极的销量目标,而在随后的北京车展期间,伊东孝绅也再次强调,本田已经开始转变。

北京车展展出的两款即将国产的概念车,可以视为本田在这一方面的动作和诚意。无论是将在广汽本田投产的Concept C,或是东风Hodna投产的Concept S,其中包含了大量专门针对中国消费者喜好的设计和配置,尤其是Concept C,中方的技术人员也参与到了开发与企划过程中。

伊东孝绅还表示,未来本田将全力推进在中国的现地化研发和采购,而这对于封闭的日系供应链来说,将带来极大的触动:“从某一个阶段来看,日系的供应从总体量来说有减少的可能性,但是我想从长远来看,本田现在需要从各个方面强化竞争力,与中国的本土企业竞争。”

通过这一系列的转变,伊东孝绅的目标已经十分清晰,那就是成为“中国市场上的NO.1”。

中国已成为世界最大的汽车市场,尽管当前其利润总量尚不能与美国市场相比,但是随着中国汽车市场的不断成熟和转型,要想在世界范围内获得成功,中国市场是最关键一步。认识到这一点的跨国车企们已经纷纷在中国开始了又一轮的扩张,在这一机遇面前,本田不能错失。

通过广汽本田率先推出合资自主品牌“理念”开始,本田在中国开始探索另外的一条路,那就是充分调动本地化的积极性来弥补自身的短板。

“我上任之后第一年便遇到了金融危机,从那以后我们意识到,全球统一的经济发展模式已经不存在了,我们也转变了经营的思路,本田在全球分为6个区域:北美、南美、欧洲、中国、亚太和日本,针对不同的市场开发不同的商品。”伊东孝绅表示,中国就是本田加强本土化能力的6大区域之一。

根据本田公布的中期战略,本田将全面提升在华产能,今年7月东风本田第二工厂投产,2014年广汽本田第三生产线投产,同时,本田还将在中国成立设计中心并加强合资公司的研发能力。

“我希望中方的员工能够成为主体和中心,能够更加调动他们的积极性和主观能动性进行研发工作。”伊东孝绅的表态证明了本田在本土化方面的决心。

决胜新技术

加大本土化力度并不足以让本田获得根本性的成功,抓住当前新技术革新的机遇才是关键。

新能源汽车酝酿多年之后,将在近几年真正实现产业化突破,本田瞄准的正是在这一转变之中的机遇。

伊东孝绅告诉《汽车人》,他亲自参与了本田中国中期事业计划的制定:“本田面临的挑战是要把最新技术毫无保留地、最优先地投放到中国市场,包括本田的混合动力技术——IMA。同时,本田正在开发适用于大型车辆的混合动力系统,这项技术正在逐步完善。”

今年本田将向中国引进3款配备本田独创的IMA系统的混合动力产品,包括Fit Hybrid、 CR-Z和Insight等,下一阶段正在酝酿中大型混合动力车、插电混合动力车,本田计划今后把中国的基地建成其全球混合动力产品基地。

与此同时,电池、电机等核心零部件都将实现国产化,进一步降低成本。在电动车方面,本田已于2011年在广州开始了相关的验证实验,根据验证实验的结果,今年年底有望在广汽本田投产纯电动车。

与此同时,到2015年,本田将全面更新在华销售车型的动力系统。2011年东京车展上,伊东孝绅发布了功率和燃油经济性均达到全球最高水平的新一代动力总成技术“Earth Dreams Technology”。到2015年,在中国销售的所有本田品牌车型都将更新为这一最新系列的发动机。

基于传统动力新技术和新能源产品的导入,本田将实现在中国销售的所有产品均达到同级别车型中燃油经济性第一名。

在当前我国油耗准入标准越来越高的背景下,本田的新技术战略无疑将使其在今后的竞争中更加游刃有余。对于那些拥有多个品牌尤其是大排量高档车品牌的企业而言,未来的挑战已经逐步显现。

未来几年对于汽车业来说将是极具转折意义的几年,一方面,新兴市场必将成为未来的主导,要在世界范围内成功必须在新兴市场获得领先地位;另一方面,新能源技术经过多年探讨已经趋于明朗化,在新能源与传统动力之间,如何把握平衡将考验车企的智慧。

本田在中国战略的发布则明显体现了这两方面的意图,“将来会有更多的成果向你介绍”,在与《汽车人》告别之时,伊东孝绅露出了难得的笑容,这意味着,他今后将更多地来到中国,同时也意味着,本田的各项战略已经迅速铺开。对于竞争对手而言,本田,这个“小个子”的爆发力不容忽视,更何况,本田一直是盈利最高的汽车制造商之一。

技术派伊东孝绅将带领着本田走出一条属于自己的道路。

(作者/安丽敏)【版权声明】本文系汽车人传媒独家原创稿件,版权为汽车人传媒所有。欢迎转载,请务必说明出处及作者,否则必将追究法律责任。