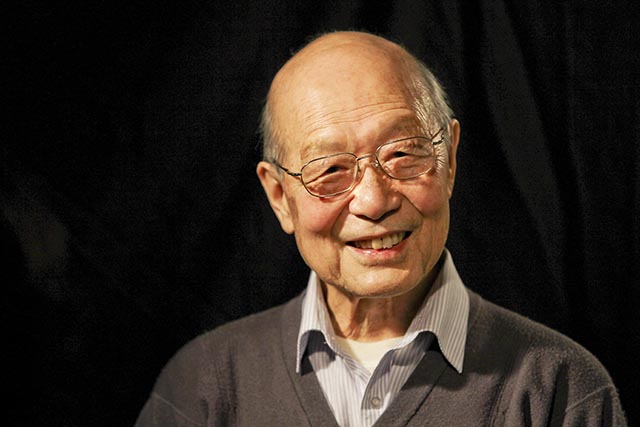

史登科

人物中国指数:☆☆☆☆☆中国元素:北大“毕业生”/32年渊源/ 中国通/ 唐装/京腔企业中国指数:☆☆☆☆☆中国元素:本土化战略/“悦”中国/社会责任融合

被德系三大豪车在华鏖战已久,各自身上也早贴上了各式标签。但你要问:奥迪是官车,奔驰是历史,宝马是什么?仍然难以回答。

“宝马是什么?”尽管执掌宝马已逾7年时间,面对《汽车人》的追问,这位身材高大的德国人摘下眼镜想了又想,依旧无法第一时间给出他认为合适的答案。直到两天后,他给出了两个字:激情。

这是个德国式的思维过程,正如他属下对记者所言:他不会轻易回答一个问题,每个问题都会深思熟虑后再回答。“比如今天这样回答,明天那样回答,他不会。”

同样的矛盾在于,从他身上几乎看不出丝毫的“激情”。尽管过去的7年时间里,宝马一如脱缰野马长驱直入中国市场,气势直逼先入者们,销量年年攀升,尤其是近3年的增速着实令人咋舌,但这个“宝马速度”的推动者,依旧看不出任何喜悦的表情。如果说这人有过高调的时刻,莫过于那句“总有一天,宝马会赶上奥迪;虽然我不知道具体的时间,但它一定会发生”,此言被视为对奥迪下的“挑战书”。

这绝非妄言,2011年宝马在中国与奥迪仅仅7万辆之差。秘诀在哪儿?史登科的答案依然是:强大的品牌、产品和本土化。

也许对于史登科而言,本土化的优势来得更为鲜明些。能够敢于将一个豪车品牌做到极致的本土化,实属不易。这一度引发人们“宝马在华妥协”的质疑。但事实上,妥协并非无度的妥协,相较于降价、车型加长、中国元素这些已经成为跨国在华共同的妥协手段,宝马在话语权的掌控上一直不改强势,即便是这个一手主导宝马本土化的老头儿,也并未在话语权的问题上含糊过半分。

或者可以说,这个与中国有着32年渊源的德国人,在思维方式上依旧保持着鲜明的德国特点,比如严谨,但在潜移默化中,他又深谙了中国式的文化,也正因如此,史登科以他的德国式作风,铸就了中国式宝马。

颠覆式的本土化

一如史登科所言:“要想在中国成功,必须有很大的视野,用前人从未有过的新方法去做事情,开拓新领域。”

已到知天命之年的史登科带着使命来到中国,无疑也是这样做的。他的关键词是:本土化。

从进入宝马开始,史登科就开始了一系列大手笔变革。包括2005年年初,他宣布宝马3系与宝马5系全系降价;2006年主导将国产宝马5系加长140毫米;2010年抛开宝马全球品牌路线,推出宝马之“悦”;2011年将发动机工厂引入中国,与华晨合作创立合资自主品牌,将沈阳作为新宝马5系长轴距版的出口基地……

不仅如此,宝马中国团队的本土化也很彻底。在宝马中国与华晨宝马的管理体系中,大部分是“70后”中国人,外籍高管从史登科到戴雷,都能说一口京腔普通话;2010年8月新加坡籍华裔许智俊,上任宝马中国汽车贸易有限公司总裁,陆逸上任副总裁,更被解读为宝马中国管理团队全面推进本土化的重要标志。

“如果你没有融入本地的文化,如果你没有管理团队的本地化,或者你这个生产不能实现本地化的话,可能你的成绩都无法持久。”史登科对《汽车人》意味深长地说。

可以看到,这样的本土化程度堪称史无前例,既是宝马历史上绝无仅有,在跨国公司中亦属罕见,而所见皆是成功案例。史登科何来如此魄力大手笔,又何来如此神力弹无虚发?

这应当源于史登科自上世纪80年代就与中国结下的情愫。从1980年起的两次北大求学经历开始,他与中国的联系未曾间断过。

“几乎是32年的时间当中,生活当中30%的时间差不多都是跟中国在一起的。”史登科对《汽车人》回忆道,“这样的经历极大地帮助了我来理解和感受中国,来理解这个社会是怎么运转,了解这里的人们如何思考,来了解这里的文化,而北大是所有过程中的第一步,非常重要。”

他甚至开玩笑说,新中国成立了60余年,他则是“新中国历程的一半都经历了。”而中国“过去30年是我的第一故乡了”。

这样的“履历表”,让史登科成为跨国公司高管中绝对的“中国通”。他不仅了解中国社会文化,更练就了敏锐的市场洞察力和政治敏感性,因而出手能够做到快狠准。

近年来被称作“中国通”的跨国企业家越来越多,但真正将企业做到最大化本土化的“中国通”,却寥寥无几。史登科无疑是最为成功的一个。

他的属下和相熟的记者亲切地称呼他“老史”又或者“史博士”,他看起来也很享受这两个称呼。

不仅如此,老到的史登科还学会了“反客为主”。每到重要决策之前,他都会找中国记者咨询,比如直接问:“你们怎样看待未来10年中国汽车市场的发展趋势?你们认为中国的汽车自主品牌是否需要整合?”

这俨然成为史登科的一个习惯,以至于他每一次主动发问,熟悉的记者就明白:老史又在酝酿重大决定了。

“悦”的转型

相较于对手,宝马的优势在哪儿?这对于史登科依旧是个很难去回答的问题,但他思索之余,还是给了《汽车人》一个坚定的回答:“BMW is the Most attractive。”

“最具吸引力”,毫无疑问这是个令人振奋的答案。

然而,在过去的多年时间里,宝马以势如破竹的力度长驱直入,销量的直线上升固然令人振奋,与日俱增的宝马车主负面新闻同时也带来了品牌的负影响。当007镜头里闪过的终极驾驶机器酷毕了的形象在中国被异化成暴富、冷血的特写镜头时,恐怕这是“中国通”史登科意料之外的“副产品”。

如何改变宝马在中国消费者心目中的形象?对于史登科来说,在中国车市处于整体爆发性增长的阶段,提升销量很容易做到,重塑宝马品牌形象却显得更为困难。向来以“终极驾驶乐趣”为人熟知的豪车品牌,如何针对多元化的中国社会进一步延伸其品牌内涵,即便是史登科,亦不啻为一次大的挑战。

2010年3月,宝马正式启用“悦”字作为宝马中国的品牌核心诉求。

关于这个字的寻找过程,很难激动的史登科回想起来,仍不无感慨地对《汽车人》说:“‘悦’字的背后有一些故事。”

史登科坦承,在宝马之“悦”推出之前,宝马也有一些纯粹价值意义上的阐释,但却不能够完全地表达宝马的品牌,“这么多年来从来都没有一个中文的表述,来真正地阐述我们品牌的意义。”

这显然是一件令人遗憾的事。借助塑造新形象的契机,宝马团队内部经过多番讨论和调查,也对外咨询并雇佣一些机构来帮助团队,终于与宝马全球品牌新概念JOY相生相成的“悦”字横空出世。

直到现在,和史登科对话,你仍旧能够感受到他对“悦”这个字的钟爱,尽管对于一个“悦”字是否足以扛起整个品牌的重量,他自己也有过疑惑。

在他看来,“悦”所代表的不仅是个人行为、成就的一种愉悦的感受,“它是和这个社会、和公众紧密联系在一起的。”史登科对《汽车人》说,“悦”字同时也把宝马品牌和社会、公众以及客户更好地联系了起来,而这也正是宝马到现在成功的原因。

他进一步补充道,相对“使用乐趣”这样偏表面化的感受来说,“悦”更深层次一些,它更多的是人的感受和外在世界的一种关联,“所以它非常地符合我们这样一种以人为主的理念,这个车和中国的文化是非常自然的,能够融合联系在一起。”

毫无疑问,宝马品牌形象的成功转型,史登科亦功不可没。

“Open the World”

对于史登科来说,一个只会赚钱的企业终归只是一部机器。这只是企业的初级阶段,如何保持在一个市场可持续发展?这无疑是企业更高级别的要求。让企业变得有担当、有温度,亦是另一种更深层次的“融合”。

事实上,担当企业社会责任,是所有跨国企业完成在华原始资本积累后必须祭出的一步棋。在这方面,宝马并不例外。

从2004年11月履职宝马大中华区首席执行官起,史登科没有间断推动宝马在“中国责任”方面的投入。7年间,宝马推出了围绕文化、教育、环保等方方面面的促进活动,并成立了宝马爱心基金。

3月3日,宝马中国在广州启动奥林匹克计划。这被称作是继4年前大众赞助奥运会赚得盆满钵满之后,宝马赶上的伦敦奥运马车。

尽管营销的意味是如此浓厚,但其发布的主题为“超悦梦想”的青少年奥林匹克发展行动,依旧从另外一个角度阐释了史登科“让品牌融入中国梦想和中国文化的品牌理想”。

“发现有体育天赋的儿童,帮助他们实现梦想。”在今天,从这一更高层面去解读“公益”二字的内在,似乎更为与时俱进。

在吃饱穿暖的第一需求下,是对梦想的渴望和追逐。而相较于物质上的救助,帮助有梦想的人开启梦想则又上升了一层境界。

说起那些经历,他显得很兴奋,甚至主动起身去拿照片来给记者介绍。

“(公益方面)我们每一年有一个报告,有一个数据。”史登科说。据宝马中国提供的数据,从2004年至2011年,宝马在公益方面的投入为4500万。

显然这不是个“天文数字”,却显得很实在。去做实实在在的事情,或许比嘴上说说更具有长久的感染力。

在史登科的办公室里,摆放着他与孩子们的合影。照片里的史登科,和孩子们围坐在一起,笑容格外灿烂。

回到最初的问题,宝马是什么?当时史博士在思索过后说出的是这样一句话:“Open the World”,这句话在今天的宝马中国身上有了更为深刻的意义延伸。或许它就是,帮助那些需要帮助的人“开启世界”。

问 答:

Q:您对中国是一个什么样的感情?

A:最终它完全地改变了我的工作和生活,这些东西当时你无法预见和规划。1980年的时候,谁也不知道后面会发生什么,但是后面的人生我改变了很多,很多方法改变了人生的道路,现在我可能不是一个百分之百纯粹的德国人了。

Q:您认为最理想的快乐是什么?

A:其实很多时候,它就取决于当时的心情状态。有的时候你早上起来看见天空很干净,天高气爽,很快乐。总的来说,你回顾的时候,做了一些事情,有些经历的时候,就很快乐。

Q:宝马7年来,你最大的收获是什么?

A:这个经历是我人生中最有意思的时光,是最高程度的兴奋和满足的感受。最大的满足感就源于我们组建了一支强有力的团队,充满年轻人的这样一个团队,这在职业领域里来说是最愉快的一件事情。

Q:提起宝马可能我也不得不提到奥迪和奔驰,您觉得宝马与奥迪和奔驰比,它的优势是什么?

A:当然我不会直接来评论我们的竞争对手,我可以这样来讲,就是从我们所了解到的、外界的反馈来说,就品牌的吸引力,就品牌的魅力而言,宝马无疑是最有吸引力的品牌。

Q:您对宝马在华的发展有没有还“不满意”的地方?

A:这个我也许这样回答,你随便问一个运动员,你问他对最近一场比赛的成绩满意不满意,他肯定说“是,我满意,我干得很好,但是我还能干得更好。”所以这也是我的另一个答案,如果我们看看,我们在中国的表现,在各个方面都非常的出色,但是无疑在某个方面也同样可以做得更好。

【版权声明】本文系汽车人传媒独家原创稿件,版权为汽车人传媒所有。欢迎转载,请务必说明出处及作者,否则必将追究法律责任。