中国车企应该感受到压力,别再为一两款车自主研发、一两款车实现电动而沾沾自喜。当合资品牌的燃油车平台向电动化平台升级的时刻,中国车企的电动车仍然处于“一事一议”的水平。

◎ 《汽车人》记者 吴毓

挪威、德国、法国、英国、印度……最近陆续宣布禁售燃油车的时间表。相比之下,车企的动作相当低调,只是发布电动化战略、电动化平台。从实际效果来看,政府的宣示更像是一种姿态,是一种压力;车企的表态更具战术意义,是一种动力。

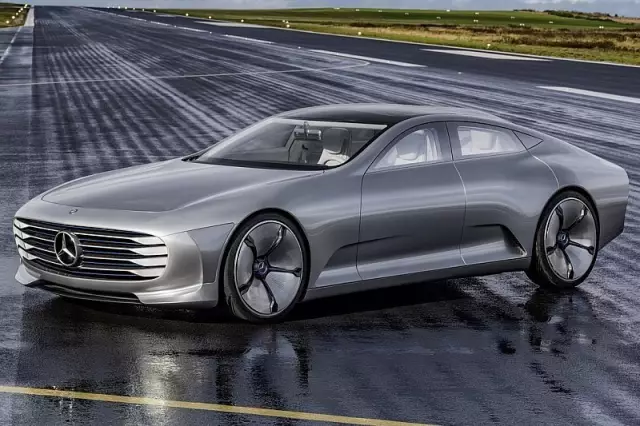

在品牌层面,梅赛德斯发布了专注于电动出行的EQ品牌,宝马将带有试验味道的Project i项目晋级为专事电动车的子品牌BMW i。

在产品层面,别克品牌在华发布新一代君越、君威时,都有代号为30H的混动产品同步上市;大众旗下的MQB平台已经可以做到对电气化的兼容;宝马集团的步子则更大一些,宣布BMW、劳斯莱斯和MINI的全系产品都可以同时提供燃油车、混动车和纯电动车……

如果说,发布电动品牌,仅仅是全公司的战略动员;发布电动平台,则是从设计研发到工艺制造的全体系迭代,是战术准备完成的标志。

表面看,从燃油车到新能源车,不过是动力形式的变化,但其含金量却不可小觑。从燃油车平台,晋级至可以兼容电气化的全新平台,至少要考虑三件事——动力布局、能量管理和轻量化车身,每一个方向都是知易行难,头绪纷繁。

在燃油车时代,只需要考虑发动机横置还是纵置,驱动形式是前驱、后驱、四驱还是两两兼顾。在电动车时代则不同,除了驱动形式之外,还有一件重要的事情,就是要考虑电池的布置位置——通常是在车辆前后轴之间,以降低重心、利于车身前后甚至是左右配平。

在燃油车时代,确实有不少车已经开始应用轻度混合动力的技术,比如发动机智能起停、制动能量回收,甚至是更加高级的智能格栅、智能冷却系统;但科技含量更高的是对能量的管理,无论是电能还是机械能,在电动车上都要“融合为一”,甚至是互相转化。这不但要考验能量管理的逻辑,更考验变速箱设定的功力。

在燃油车时代,轻量化车身的工作已经开始,除了变截面钢板等工艺进步,铝镁合金、碳纤维材料的应用也使得车身轻量化大踏步前进。今年上市的BMW 5系轿车,其整备质量只有1660千克,只相当于一台中型轿车的水平。由此可见,新能源车的成功,并非驱动形式的变化,而是企业整体技术实力、技术储备的集中展示。

中国车企应该感受到压力,别再为一两款车自主研发、一两款车实现电动而沾沾自喜。当合资品牌的燃油车平台向电动化平台全面升级的时刻,中国车企的电动车仍然处于“一事一议”的水平。

截至目前,中国市场销售的电动车接近60个车款,但能从产品中看到长远发展规划的只有北汽、江淮与比亚迪。其余如上汽集团、东风集团仍是凭借一两款产品在市场上单打独斗。

电能被归为“清洁能源”,是否妥当暂且不论,但对于耗电量的考核,却是实实在在的指标。冰箱、空调、洗衣机都已设定国家能耗标准,作为国民经济支柱的汽车行业怎么可能仅仅讨论续航里程,而将耗电量忽略不计?

如果考量每100千米行驶的耗电量,近半数的国产电动车恐怕要不及格。每行驶100千米,耗电量大于16千瓦时的车款占比超过20%;半数产品处于耗电量大于12千瓦时,而低于16千瓦时的区间。

在近60款国产纯电动车中,每行驶100千米的耗电量低于10千瓦时的只有两款。

当初说好的弯道超车呢?(《汽车人》记者/吴毓)【版权声明】本文系《汽车人》独家原创稿件,版权为《汽车人》所有。如需转载,转载方必须与“汽车人传媒”(邮箱:qcr007@126.com或电话:010-63135250)联系,获得同意取得转载授权,否则必将追究法律责任。敬请关注“汽车人传媒”公众号(qcr0505)。