在电动化和智能化方面,中国市场将成为丰田全球竞争范式。同时,丰田正在尝试有限的“中国定义全球”转向。

文 / 齐策仁

刚过去的丰田2024-2025财年,是佐藤恒治上台的第一个完整财年。5月8日,这位社长亲自主持丰田财报会。简单说,销量和利润微跌,但比年初预期好。

丰田汽车社长 佐藤恒治

佐藤恒治着重说明,丰田并未高估风险,而是风险释放的时间点很难精准估计。现在汇率、关税和各大市场政策风险集中在四五月份释放,那是新财年的事了。但不管怎么样,对这位初次执掌全球第一大车企的高级经理人来说,稳健是最好的选择。

不过稳守当中,蕴含着很明显的进攻性成分。这充分说明,丰田社长和董事会,丝毫没有要“保”家业的意思,进攻永远是最好的防守。

熨平周期,蓄力转型

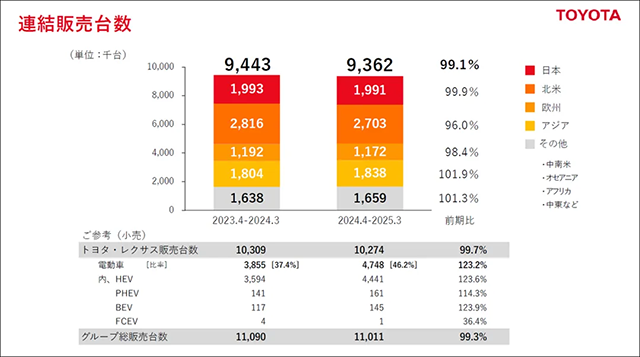

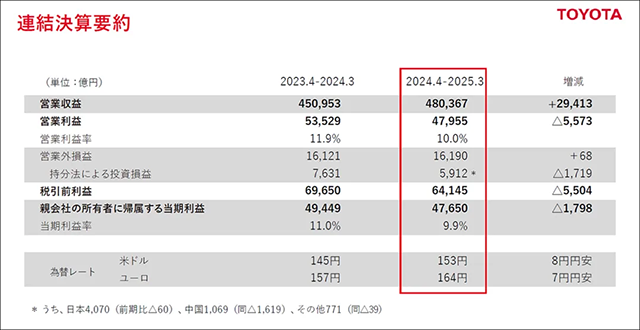

2024-2025财年(2024年4月-2025年3月),丰田(含雷克萨斯)销量1027万辆,同比下降0.3%;净利润4.8万亿日元(2378亿元人民币)。自然年(2024年)销量1082万辆(不含日野、大发),同比下降3.5%,连续5年蝉联全球销量第一。

财年和自然年的差值,意味着丰田财年后期表现比前期更在状态。佐藤恒治重点夸耀的是“即使环境异常恶劣,丰田在2024财年仍展现出强大的生产和交付能力”。翻译过来,还是稳健。

稳健不是龟缩防守。佐藤恒治总结本财年盈利超预期的原因包括:用户、供应商和经销商的信任,对交付周期延长表示理解;一线的高效生产,让丰田下半年拉升产能;长周期供应链建设,已经取得稳定回报。

这些表现听上去平平无奇,但确实是丰田多年来“平滑”市场和供应周期的措施。丰田这个体量本身,就是抗周期的稳定器。

风险和机遇仍主要在于中美两国市场。美国的对等关税走势不明,对于稳定预期而言大概率是负面作用。丰田一再强调,战略布局不会变,无论环境如何,丰田都会保持灵活性和适应性。

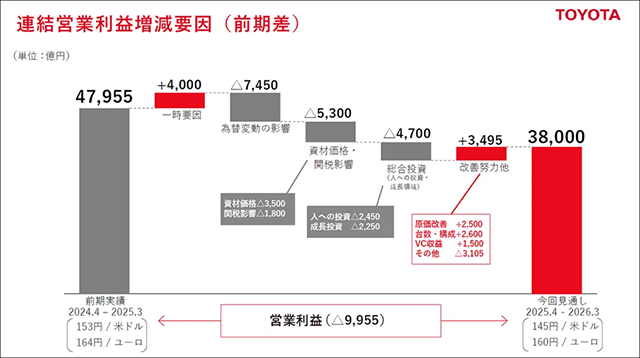

2024-2025财年收入48万亿日元(2.4万亿元人民币),同比增长6.5%。佐藤恒治对“增收减益”做出的解释,是研发预算增加。类似的理由在财报会上常见,但丰田的数字证明,所言非虚,主要原因是战略投入:本财年,丰田在电池/氢能/软件领域投资了7450亿日元(370亿元人民币)。

新财年,丰田打算在此预算基础上,再增加4700亿日元(233亿元人民币)。对于制造业而言,特别是头部品牌,能投入近1/4净利润给研发,力度还是挺大的。

丰田的意图是“牺牲短期利润换取转型窗口期”。考虑到丰田的现金储备高达4460亿元人民币,丰田能打的牌还有很多。

刚过去的财年,丰田北美因工厂停产损失利润高达208亿元人民币;本土利润收缩了162亿元人民币;在中国,因为一汽丰田和广汽丰田大打市场攻势作战,利润承压明显。

一丰和广丰,稳守反击

今年1-4月,一汽丰田销量23.75万辆,同比增长14%。其中,3月增长22.3%,4月增长32%,呈现出节节上涨的态势,也是合资车企当中少有的、还在增长的企业。

今年前三个月,一汽丰田的电动化产品(含混动、插混、纯电及氢能源)销量87476辆,占比过半,同比增长27%。电动化渗透率在合资品牌中领先。

同期,TNGA-K平台以上高端车型(如普拉多、皇冠陆放等)销量10.2万辆,占比59%,同比增长39%。中高端车型比入门级车型利润更高。一汽丰田在电动化和产品高端策略上,成为市场支柱。这是一汽丰田在合资当中表现稳健的重要原因。2024年,一汽丰田同样是为数不多达到销量目标(80万辆)的合资车企。

今年4月,广汽丰田零售超过6万辆(批售4.98万辆),同比增长15%;1-4月累计零售21.1万辆(批售16.16万辆)。零售和批售倒挂,这两年在合资品牌中间很常见,大家都将其理解为短期清库、甩货行为,即缩减了即时产能,对未来销量不看好的隐含意义。但很少见过长达4个月的倒挂,这反映了广汽丰田实行了超级积极的市场策略。

广汽丰田通过“精准定价+直销模式”试水市场,例如锋兰达以8.98万元起售,直接切入价格敏感型消费群体。

在南北丰田渠道都有所收窄的情况下,也意味着广汽丰田产能更多要转向电动化。

两者相同的是,都祭出了强有力的市场和技术手段。一汽丰田的“时光焕新计划”(按车龄增补),叠加了国补和官方二手车认证,强力拉拢老车主继续忠实于品牌。而且,一汽丰田也和自主品牌一样,强调越野的“全场景”能力,兼顾动力和经济性。这是面对自主越野的一次大的反击行为。

本次上海车展上,广汽丰田的铂智7(D级纯电轿车)首发,搭载鸿蒙座舱和进阶智能驾驶系统,瞄准高端智能市场。而铂智3X则以14万元级价格,搭载激光雷达、全场景智驾。在此前很难想象会有合资品牌在智能化硬件和软件上,都追上市场头部的竞争节奏。

以价换量固然是合资面对竞争压力的常规手段,但重要的是,份额保住了之后,有没有后手。丰田在中国的两个合资公司都不约而同走了和自主相似的路线——电动化、全场景、力拼智驾硬件、强调技术。这里面品牌溢价的宣传不见了,溢价本身也不见了。

合资摆正位置,重新从市场基础逻辑开始竞争,认真态度值得任何对手重视。

“生产力全要素”本地化

什么情况下,丰田为首的日企,能重新成为国产品牌的战略挑战。顺便说一句,这不是份额的静态对比,评估标准应该基于走势。其实很简单,就是日企在多大程度上,将生产力要素本地化(或者叫中国化)。

哪些生产力要素呢?研产销服,再加上人才,尤其是研发和管理高级干部,这两者都具有指标性意义。

这几年由于技术竞争的节奏变得太快,合资车企都喊着重构研发体系。大家都知道等总部拿出技术、落地到车型,再做引进,黄瓜菜都凉了,必须搭建本地化体系。而所有合资车企当中,丰田做的非常彻底,甚至超过了技术投资、合作态度非常激进的大众汽车。

丰田的研发重构口号是“ONE R&D”(大众汽车也有类似概念),将在华所有研发力量(一汽丰田、广汽丰田、比亚迪丰田、丰田中国四大研发中心)统合为超级研发机构(超级智脑)。既然叫“智脑”,丰田总部就将决策权,授予了这家机构。

同时,采用RCE制度(中国首席工程师),其实就是在每一个产品项目上,任命一个多重管理者,即技术负责人+产品经理+首席营销官的角色。上海车展上,铂智3X、bZ5、铂智7、新卡罗拉等项目的RCE和大家见面。

将需求、技术推进、产品营销责任捆绑到一起,不仅给RCE们提出了很高的要求,更关键的是要解决在华市场趋势感知、产品定义和输出、技术线闭环的矛盾,将研产销的长链变成短链,而且充分地本地化,还要在营销上打出网红“体质”来。

丰田的本地化是不是做样子,就看给中国研发机构以及RCE的权限,就可以判定。而事实上正相反,丰田寻求“中国需求主导全球产品”。丰田管理层默认,中国团队拿出的产品是具备全球竞争力的,而且超出一个身位,足以替代总部发起的“全球车型”。

如果这一点落实了,证明丰田走得相当远,将全球市场的研发主导权放在中国了。当然,美国市场也是特殊的,会单独处理,即在美国也实行充分的本地化。程度上没有中国做法那么激进,因为在美国经营虽然这两年经常面临政策变脸,但丰田感受的市场压力没有中国大。

“中国定义全球”

雷克萨斯上海独资工厂这事,目前规划很明确。投资50亿元,金山工厂2027年投产,只生产纯电动车(不会有插混)。100%本土供应链,成本降低30%,对标中国本土高端品牌。

这意味着雷克萨斯的主力产品新ES,不会在中国生产,上海生产的是专为中国市场研发的产品。至于能不能卖到海外去,两三年内不会取代日本本土产能。

雷克萨斯上海的投资,首先是针对中国市场。这和大众安徽的思路有一点差异,后者短期规划里面就包含了全球市场配置。

短期而言,丰田在中国的合作研发成果,能否反向输入到全球车型当中,存在不确定性。而目前一汽丰田和广汽丰田的价格手段,从中期角度必然回缩。有一点可以确定,一汽丰田和广汽丰田寻求更多品牌溢价的努力,可能要长期化。而雷克萨斯上海的品牌溢价,丰田官方是非常想即时保有的。

由此可见,丰田正在尝试有限的“中国定义全球”转向。能否称之为战略,还留有余地。但是在电动化和智能化方面,成为丰田全球竞争范式,基本确定。在华所有合资、独资企业,以及在中国被统一的研发力量,都将围绕这一点开展业务。这是和前几年丰田在华做法最大的区别。

有激进也有保守。丰田预计2025年生产31万辆纯电动车,与2026年计划生产150万辆目标相去甚远。佐藤恒治辩护说,150万辆规划基于市场当时的趋势做出,现在全球用户需求已经发生变化,需要重新规划。丰田在纯电上整体降速是必然的,当然,中国市场例外。

刚开始一个多月的新财年(2025年4月-2026年3月),丰田预测净利润3.8万亿日元(1886亿元人民币),比上一财年减少9955亿日元(493亿元人民币),营业利润率也从10%调降到7.8%。

这反映了丰田对中美对立、供应链全球配置、美国产业政策的动荡、中国市场压力,都持谨慎态度。这也符合丰田的习惯做法——给一个低预期,然后博一个好结果。但是丰田在中美两国实施更彻底的本地化,应对全球化的“裂解”,应无异议。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件,未经授权不得转载。