批发和零售的数据差异,表明燃油车全在压库存。目前很多产品都在渠道环节挤压,没有到终端市场。

文 /《汽车人》黄耀鹏

相隔一个周末,乘联会和中汽协分别发布了11月整车市场销量数据。和以往一样,面对类似的数据,双方给出的评价存在温度差。

乘联会认为11月市场“小幅走强”,是冬季常规走势,暗示促销效果不理想;并指出持续降价,让终端消费者观望情绪加重。

中汽协则用“需求快速释放”、“促销热度延续”、“乘用车延续良好态势”、“出口引领行业增长”等措辞,认为局面持续、强势向好。

这恐怕是今年以来,两者对市场分歧最大的一次。为何会如此,《汽车人》也进行了自己的解读。简单说,双方主要是着眼点不同。相比而言,数据上的差异并不重要。

联动效应仍在

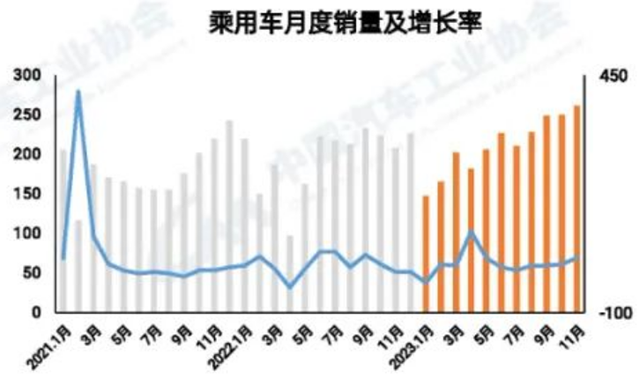

中汽协口径,11月乘用车产销分别为270.5万辆和260.4万辆,环比分别增长7.6%和4.7%,同比分别增长25.6%和25.3%。除了去年基数较低的原因,中汽协认为是年底翘尾因素,意思是环比、同比增长,都是季节性和特殊背景下产生的,尚不足以形成“向好”判断。

但是从1-11月来看,乘用车产销分别为2344.1万辆和2327.2万辆,同比分别增长8%和9.3%。加上商用车,整个市场1-11月整车销量2693.8万辆,同比增长10.8%。如果12月维系当前的态势,那么中国汽车产业,将超越2019年的高点,也就是翻越了疫情这座大山。从这一角度,说“向好”并不为过。

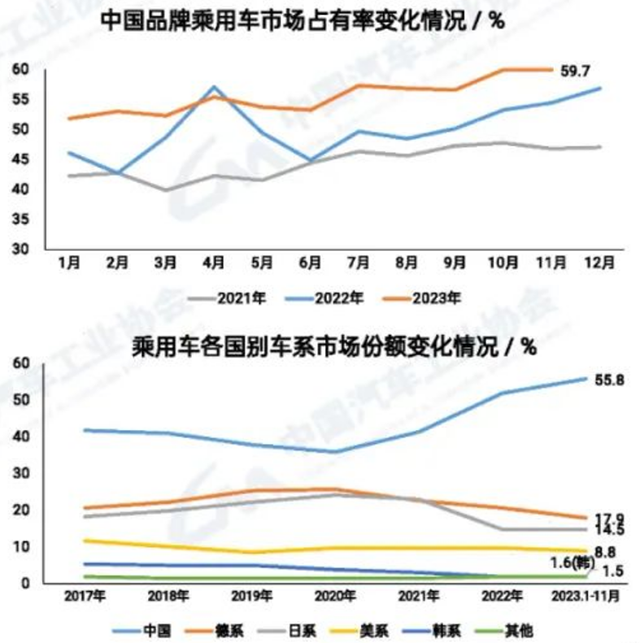

和以往一样,中国品牌乘用车市占率,与新能源渗透率指标,有明显的联动效应。11月,中国品牌乘用车销量155.6万辆,同比增长37.9%,市占率59.7%,同比上升5.4个百分点;1-11月市占率55.8%,同比上升6.6个百分点。

按照乘联会口径,11月自主品牌国内零售份额55.3%,同比增长1.9个百分点。当月,德系市占率18.7%;日系15.5%;美系7.9%,下降1.5个百分点,下降最多。而1-11月自主品牌累计份额52%,同比增长4.7个百分点。虽然都是自主品牌占优,但数据上没有中汽协那么强。

乘联会也提及自主品牌在新能源获得的增量,助力了市占率提升。

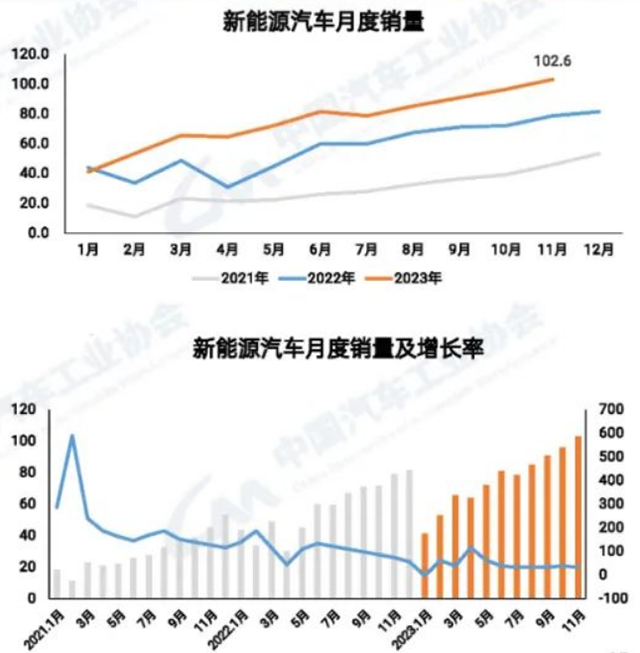

与此同时,11月新能源车产销分别为107.4万辆和102.6万辆,市占率达到34.5%。其中,纯电销量70.2万辆,同比增长13.5%;插混+增程销量32.3万辆,同比增长89.5%。和前几个月趋势一样,带发动机的新能源已经接近纯电销量的一半,而增速则达到前者的6.6倍。

1-11月,新能源车销量830.4万辆,同比增长36.7%,市占率达到30.8%。值得一提的是,11月市占率较上月(33.5%)有所提升。

渠道压力变大

乘联会认为,11月国内新能源批发渗透率为37.7%,零售渗透率为40.4%。其中,中国品牌批发渗透率52.6%、零售渗透率为62.1%,而合资品牌批发渗透率7.9%、零售渗透率只有6.6%。

批发和零售的差异表明,燃油车全在压库存,目前很多产品都在渠道环节挤压,没有到终端市场。乘联会与中汽协的温度差,就体现在这里。

有人想当然地认为是合资品牌在压库存,其实中国品牌也在压燃油车的库存。因为中国品牌的批零渗透率差,相对整体其实更大。

这同时预示着两个要点:其一,是渗透率达到40%,无论是否愿意承认现实,新能源的主流地位只会加强,不会削弱,而且其动能(与体量和速度都有关)与日俱增,力量强到足以碾压阻挡的力量;其二,2024年第一季度数据可能不会太好,因为渠道手里的车,必须使出很大的促销力度才能回笼资金。

这再次证明,所谓的排放升级政策,对压库没有长期影响力。燃油车为了完成业绩,不但寅吃卯粮,而且还以进一步损害经销商的利益为代价。

这是妥妥的杀鸡取卵行径,不能完全用业绩压力来解释。任何人都知道渠道虽然弱势,但必须给人出路和活路,否则合作无从谈起。

如果做一个大胆的猜想,即主机厂可能对燃油车的未来心知肚明,对这批燃油车为主的经销商未来退网停售(现在已经有很多苗头),有很强的心理预期。

越是预判没有未来,越是要拼命压货,不管渠道死活,至少让对方再当一回工具人。而渠道如果判断返点不能抵消折价清货的损失,就会拒绝打款接车。

两相碰撞之下,十几年前经销商彼此联络、互通声气、协调立场、共同反抗主机厂的大戏,已经近在眼前。现在就看哪些品牌会率先爆发出这样的问题,其它品牌才有机会躲到聚光灯外悄悄处理。

而且,这些经销商不会彻底退出市场。作为渠道投资者,它们大概率还要转投到新能源品牌旗下。这本是一种市场洗牌的方式。区别在于,以温和渐进还是以耸人听闻的方式进行。

在燃油车还占据体量优势的情况下,就败相已成,体现了趋势的魔力。这恐怕就是乘联会“谨慎乐观”,并不断暗示的内容。

扩大内需的条件

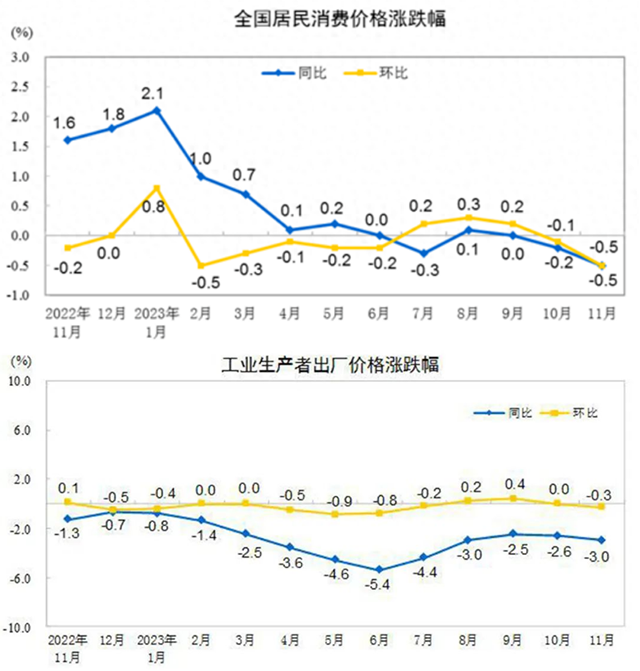

11月国内CPI同比下降0.5%,连续2个月负增长;PPI同比下降3%,环比由平转降,下降0.3%。

尽管国家统计局表示,扣除食品和能源价格的“核心CPI”同比上涨0.6%,但越来越多的迹象表明,整个经济背景,正在进入轻微通缩的地步。此前多次出政策,多次注入资金投向基建的行为,都没能有效抵御这种局面的产生。

这固然与美国加息周期下,整个西方需求持续不振有关,但目前美国正处于加息周期结束,尚未迎来进入降息通道的拐点。这个时候,监管方多谋少动,观望为主,并不因为现在市场消费热情无法点燃而表露出焦虑。

12月8日的经济工作会议指出,2024年要“稳中求进、以进促稳、先立后破”。如果用朴素的话来解读,就是小调整不断,稳住局面,但不要指望大放水,特别是在国外需求起来的时候更不会。

会议也提及“统筹扩大内需”,这证明中央现在对内需不足的问题很清楚,也有共识要抓好分配工作,但这必须在有利的外部形势下进行。

从这一角度可以预测,12月不会有大力度的整车促销,因为大牌11月已经甩出去了,顶多会维持这个惯性而已。即便如此,全年市场超越疫情前的基调不变。

这种情况下,中国品牌仍将力拼新能源和出口。

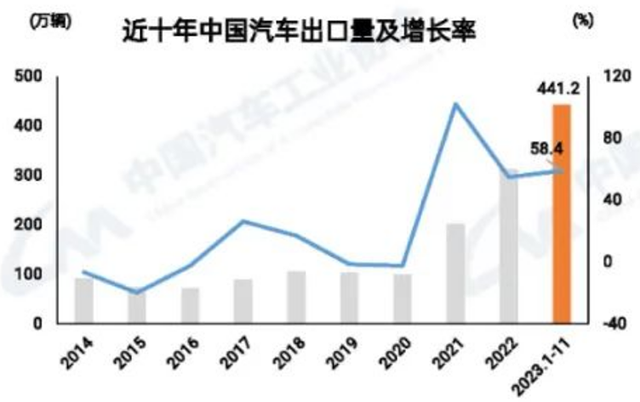

2023年全年出口超过500万辆,板上钉钉,可能摸高到530万辆,超出年初最乐观的估计。光是对俄罗斯市场出口,全年就将超过百万辆。地缘政治动荡和军事冲突造成无数悲剧的同时,居然给中国汽车产业带来了意外的礼物。即便考虑到欧盟将出手限制中国品牌,2024年破600万辆也没有太大问题。

如今,新势力暂时还拿不出决定性的战略力量进行海外扩张。而对几家头部的中国品牌而言,海外市场已不再是可有可无的边缘化业务,不少大体量车企已经将战略资源和资金,向海外投放。海外产能的大范围扩张,需要等到2025年才能看出规模效应。这么做,不需要看到11月或者全年数据才能下决心,而是今年初就确定海外扩张这一步必走。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件,未经授权不得转载。